Сегодня ислам обретает новые грани влияния на современный мир, становясь важным фактором глобальной политики и культуры. Начало XXI века ознаменовалось чередой потрясений, изменивших мировую повестку: трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, появление ИГИЛ, череда террористических атак в разных странах, затяжные конфликты на Ближнем Востоке и волны миграции мусульман в Европу. Эти события сформировали новый политический ландшафт, заставив прагматичных политиков и аналитиков искать положительный образ ислама, опираясь на концепцию просвещенного, миролюбивого течения религии.

Западные кураторы предлагают зрителям отвлечься от негативного образа ислама, сформированного в медиа, и обратить внимание на эстетическую и культурную мощь современной исламской цивилизации, в основе которой — искусство. Всё чаще термин «исламское искусство» употребляется не только в отношении классических артефактов, но и в контексте творчества современных художников мусульманского мира. Подчеркивается их связь с богатым наследием исламской культуры, без которого невозможно представить развитие мировой цивилизации.

Распалась связь времён

На самом деле, восточный орнамент и миниатюра оказали огромное влияние на мировое искусство, вдохновив многих европейских мастеров XX века. В творчестве Анри Матисса (французский живописец, рисовальщик, гравёр и скульптор. Один из главных европейских художников периода модернизма — А.Хакимов), Густава Климта (австрийский художник, один из основоположников европейского модерна), Казимира Малевича (русский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма) и Василия Кандинского (русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма — все примечания А.Хакимова) можно обнаружить отголоски художественных традиций, заложенных великими мастерами мусульманского Востока, такими как Кемаль-ад-Дин Бехзад (персидский художник-миниатюрист, работавший в Герате с 1468 по 1506 год и признаваемый одним из крупнейших мастеров миниатюры всего Востока — А.Х.) и его школа. Однако долгое время исламское искусство воспринималось либо как мистическое явление, лишенное истинной художественной ценности, либо как исключительно регламентированная форма культуры, не имеющая самостоятельного творческого начала.

Перелом в этом отношении произошёл во многом благодаря исследовательской деятельности Олега Грабара, чьи труды помогли закрепить термин «исламское искусство». Он подчеркивает ключевую роль ислама в формировании художественной традиции, охватывающей регионы от Средиземного моря до Индии. Однако в отношении современного искусства исламского мира этот термин требует более тонкого, дифференцированного подхода.

Драматические исторические процессы XX века — распад СССР, смена политических режимов, глобальные культурные трансформации — неизбежно повлияли на развитие искусства в постсоветских республиках, Центральной Азии, Азербайджане и ряде регионов России, где ислам долгие десятилетия находился под идеологическим запретом. Возникает вопрос: сохраняется ли исламская цивилизация в этих странах как живой культурный организм, или же она превратилась в музейный реликт, утративший связь с современной художественной практикой?

Особенно остро эта проблема стоит в искусствоведении Узбекистана, но и в странах Ближнего и Среднего Востока, где исламская традиция не прерывалась, этот вопрос остаётся открытым. Глобальные перемены повлияли на сознание художников с исламскими корнями: сегодня они работают в новой стилистике, которая сближает их с постмодернистскими течениями западного искусства. Хотя в их творчестве сохраняется память о ценностях мусульманской культуры, они уже не связаны канонами, пластикой и философией классического исламского искусства, создавая произведения в духе глобальной художественной сцены.

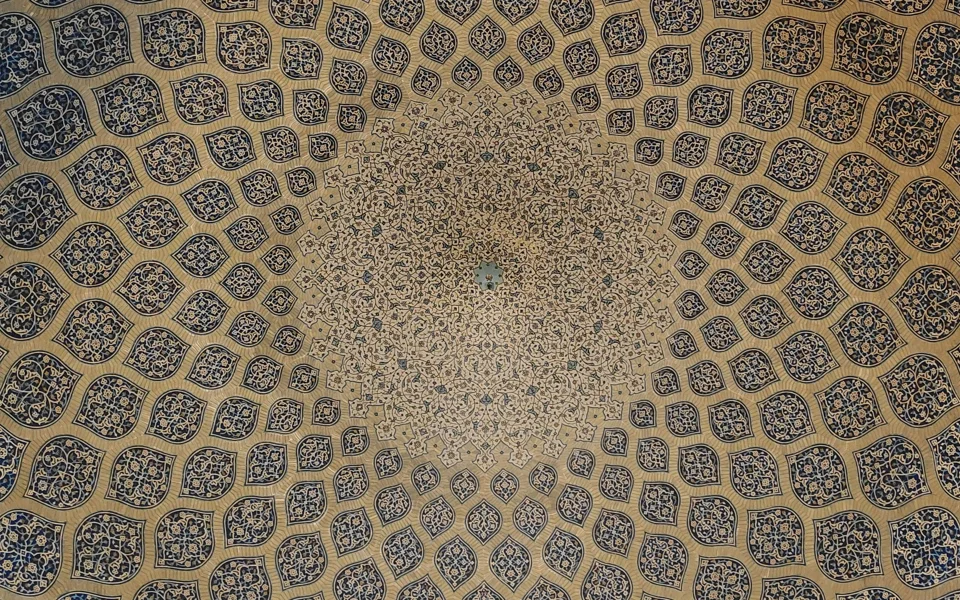

Когда речь идет о классическом искусстве ислама (VII–XIX вв.), с его устоявшимися традициями и канонами визуальной культуры, в первую очередь вспоминаются узорные и каллиграфические вязи. Они использовались как в сакральных текстах Корана, так и в декоративных орнаментах, создавая характерную ритмику исламского художественного выражения. В крупнейших музеях мира классическое исламское искусство — керамика, чеканка, текстиль, рукописные Кораны, поэтические трактаты с миниатюрами, украшенные каллиграфией и узорами ислими (вид орнамента, построенного на соединении вьюнка и спирали) и гирих (сложный орнамент из стилизованных в прямоугольные и полигональные фигуры линий — А.Х.) — традиционно экспонируется в отдельных залах, не смешиваясь с произведениями современного искусства.

Однако эта музейная традиция начала меняться. В 2006 году Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA), обладающий одной из самых значительных коллекций исламского искусства (около 1700 экспонатов), принял решение расширить представление об этом направлении, включив в экспозицию современные артефакты. Линда Комарофф, куратор отдела исламского искусства, первой приобрела для музея произведение «современного» исламского искусства, обосновав этот шаг следующим образом:

Никто не считает, что европейское искусство закончилось в 1900 году — просто его работы выставляются в других залах. А искусство Ближнего Востока как будто "замерло" в 1900 году и нигде больше не представлено. Моя цель — показать его как продолжающуюся традицию.

Подобный подход поддерживают и другие кураторы, которые относят к исламскому искусству произведения современных художников Ирана, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Азербайджана и других стран, входящих в понятие «исламский мир». Основанием для этого, вероятно, служит не столько стилистическая преемственность, сколько географическое и культурное происхождение авторов.

В постсоветских регионах с преимущественно мусульманским населением традиции исламского искусства в наибольшей степени проявляются в орнаментальной эстетике декоративно-прикладного творчества. Живопись, скульптура и актуальные формы современного искусства демонстрируют меньшее влияние исламской традиции, хотя в последние два десятилетия, на фоне возрождения религиозных ценностей, этот фактор все чаще находит отражение в художественной практике.

Но можно ли считать искусство современных мастеров исламского мира органическим продолжением того, что на протяжении веков определялось как исламское искусство? Этот вопрос остается открытым и требует более глубокого осмысления.

Несмотря на концептуальные различия между классическим исламским искусством и актуальным искусством в исламском мире, западные арт-кураторы, особенно в Европе и США, стремятся рассматривать современных художников с исламскими корнями (Contemporary Art of the Middle East) как органичную часть исламского искусства, объединяя их под термином Islamic Art Now.

Однако этот подход поднимает вопрос о необходимости более глубокого изучения современного искусства в регионах, где распространен ислам. Историко-культурные особенности, а также разный уровень социального и политического влияния ислама в этих странах требуют дифференцированного подхода к определению художественных явлений, связанных с исламской традицией.

Более корректным представляется использование термина «современное искусство исламского мира» вместо «современного исламского искусства», принятого западными кураторами. Этот термин точнее отражает художественные практики, которые, с одной стороны, сохраняют ментальную и визуальную связь с классическим наследием, но, с другой стороны, переосмыслили его, предлагая новые формы взаимодействия прошлого и настоящего. Он охватывает широкий спектр художественной культуры — от живописи, скульптуры и архитектуры до актуальных форм искусства, таких как инсталляции, видео-арт, коллажи, фотоинсталляции, музыка, театр и кинематограф. Таким образом, термин «современное искусство исламского мира» подчеркивает не только территориальную и культурную связь с исламской традицией, но и многогранность художественных процессов, происходящих в этих регионах сегодня.

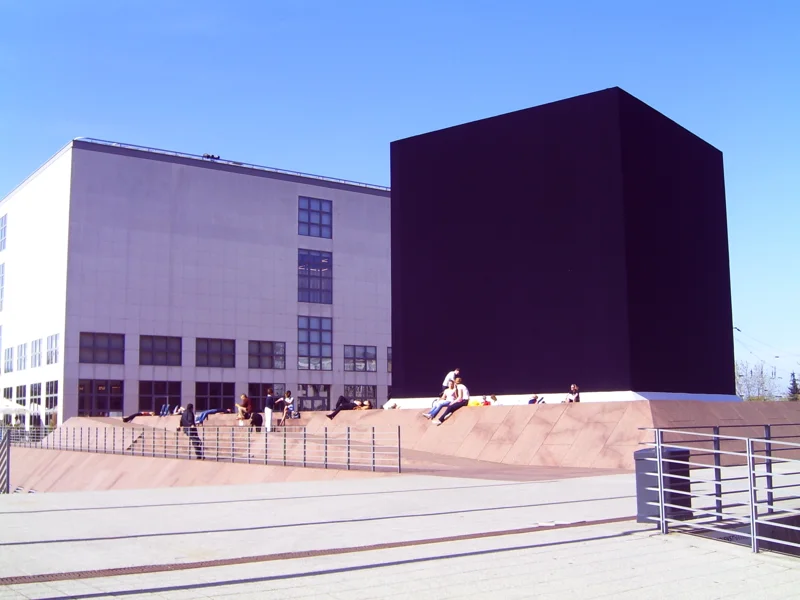

Один из главных символов ислама — Кааба — на протяжении веков находил отражение в восточной миниатюре как воплощение святости и идеала красоты. В XX веке исламские сакральные образы продолжили вдохновлять европейских художников, порождая неожиданные интерпретации и ассоциации. Так, в философии «Чёрного квадрата» Казимира Малевича, культового произведения искусства XX столетия, можно увидеть отголоски формы одной из граней Каабы — черного куба, являющегося центром мусульманского мира.

Неожиданное развитие эта идея получила в начале 2000-х годов в Германии, где ислам стал не только важным элементом политической, но и культурной жизни Европы. В 2005 году немецкий художник Грегор Шнайдер создал 14-метровый черный куб, являющийся визуальным двойником Каабы, и установил его перед Гамбургским музеем искусств. Этот проект вызвал острые дискуссии среди искусствоведов, общественности и чиновников, поскольку затрагивал чувствительные религиозные темы. Тем не менее, благодаря усилиям директора Гамбургского музея искусств и куратора выставки «Чёрный квадрат. Чествование Малевича» Хубертуса Гасснера удалось преодолеть опасения, связанные с возможным оскорблением мусульман Европы, и представить работу широкой аудитории.

Опасения были небезосновательны: Кааба — не просто культовый объект, а сакральный центр исламской вселенной, символ космогонического единства мусульманской общины. Обход Каабы — таваф — представляет собой акт поклонения, совершаемый паломниками во время хаджа. Движение вокруг святыни против часовой стрелки символизирует вхождение в гармонию с вселенскими законами. Здесь индивидуальное «Я» растворяется в коллективном сознании уммы (общество), превращаясь в часть общего потока мироздания.

Этот принцип нейтрализации индивидуальности в пользу высшего Абсолюта на подсознательном уровне находил отклик у национальных живописцев Узбекистана и Таджикистана в 1980–1990-е годы. Их творчество тяготело к социально-индифферентной, лирико-романтической эстетике, наполненной гедонистическими мотивами. В этом контексте любопытно вспомнить Освальда Шпенглера, который в своем знаменитом труде «Закат Европы» отмечал, что ислам, в отличие от западной культуры, не воспринимает индивидуальное «Я» как свободную силу перед лицом божественного. Согласно этой концепции, любое противопоставление воли человека воле Бога воспринимается как «масийа» — не злонамеренное противодействие, но проявление темных сил, вытесняющих в человеке благое начало. Возможно, именно этот историко-культурный дискурс объясняет приверженность узбекских живописцев к эстетике, в которой личное переживание уступает место более обобщенному, созерцательному и гармоничному художественному выражению.

Другая жизнь орнамента, миниатюры и каллиграфии

Сегодня термин «исламское искусство» все чаще применяется и к произведениям современного исламского мира, авторы которых переосмысливают художественные традиции мусульманского Востока. В творчестве ташкентского художника О. Шарипова классическое наследие ислама, воплощенное в каллиграфических надписях, становится основой для виртуозных, филигранных композиций, обладающих самостоятельной художественной ценностью.

В экспериментах О.Шарипова с арабской каллиграфией, представленной в виде текстов коранических изречений на бумаге и в скульптурных композициях, преобладает формальное обновление аутентичного визуального образа. В еще большей степени обработка и адаптация языка арабской эпиграфики и традиций мусульманской миниатюры без изменения их смыслового контекста характерны для мастеров традиционного прикладного искусства Узбекистана конца 1990-х – начала 2000-х годов.

С возрождением исламских ценностей в независимых государствах Центральной Азии, особенно в Узбекистане, в различных видах прикладного искусства – чеканке, резьбе по дереву, керамике – начали появляться надписи религиозного и благопожелательного содержания на узбекском языке, выполненные арабским шрифтом. В советское время подобная практика, мягко говоря, не поощрялась, а зачастую находилась под негласным запретом.

Со временем арабские каллиграфические надписи, содержащие коранические тексты и благопожелания, а также сюжеты восточной миниатюры стали активно включаться в декор изделий мастеров резьбы по дереву и чеканки. В 2015 году композиции, основанные на классической миниатюре Востока XV–XVII веков – эпохи тимуридов и сефевидов – начали использоваться в росписи сюзане мастерами Бухары. Украшение предметов каллиграфическими надписями религиозного содержания объяснялось ростом религиозного самосознания и увеличением спроса на такие изделия среди местного населения. В то же время появление сюжетов восточной миниатюры в работах мастеров Бухары и Шафиркана было вызвано прежде всего высоким рыночным спросом со стороны иностранных покупателей — туристов, представителей международных компаний и дипломатов.

При выборе сюжетов местные мастера, вероятно, не обладая глубокими знаниями о нюансах иконографии персонажей эпохи тимуридов и сефевидов, обращаются к миниатюре Герата и Тебриза, относящейся к периоду, когда к власти пришли шиитские правители, объявившие эту ветвь ислама государственной. В этих миниатюрах преобладают персонажи-шииты, известные как кызылбаши, которые отличались характерными тюрбанами с вертикальными красными навершиями.

Таким образом, в выборе сюжетов миниатюр мастера Бухары и Шафиркана, традиционно идентифицирующие себя как сунниты, в действительности руководствовались не религиозной памятью, а в большей степени экономическими соображениями и спросом на рынке.

Фигуративное искусство как орнамент

Фантасмагория, смешение мифо-эпических и фольклорно-сказочных образов, сакрально-культовых символов и знаков, вплетенных в новую орнаментально-пластическую канву, стали характерными чертами развития национальной живописи 1990-х годов. Фигуративные изображения трансформируются, становясь частью декоративной метафоры на полотне. Эта же тенденция отчетливо проявилась в современной узбекской живописи лирико-романтического направления, пришедшей на смену социально ангажированному искусству периода соцреализма.

Такой западно-восточный синтез, возможно, обусловлен пространством, для которого создавалась работа — интерьером фойе отеля «Интерконтиненталь» в центре Ташкента, выполненного в европейском стиле.

Интерпретация павлина в произведениях Гафура Кадырова стала символом новой гедонистической живописи Узбекистана. Чтобы усилить декоративную выразительность и метафоричность образа, художник часто изображает павлинов с оперением неестественного желтого цвета. Несмотря на стремление придать мотиву символико-сакральный смысл, его работы сохраняют в первую очередь декоративный характер, привлекая внимание игрой цветовых пятен. Именно эта тенденция «десакрализации» зооморфных образов при одновременном усилении их декоративного звучания становится ключевой в трактовке фигуративных мотивов узбекской живописи конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Среди космологических мотивов особой популярностью пользуется мусульманский символ — луна, интерпретируемая как образ лирической грусти и глубокой тоски. Среди плодов наиболее часто встречается гранат, символика которого восходит к доисламской традиции и проявляется в разнообразных метафорических вариациях.

Современные художники увлечены фрагментацией реальности на орнаментальные элементы, что внешне ассоциируется с аутентичной исламской эстетикой - однако при ближайшем рассмотрении это сходство оказывается иллюзорным.