Краткий пересказ

Здесь мы собрали основные мысли героя для тех, кто хочет быстро ознакомиться с содержанием. Полную расшифровку интервью мы разместили ниже.

Начал рисовать в 25 лет — с засохших насекомых на подоконнике. Сегодня изображает балконы, дворы, вывески и многоэтажки Ташкента и других городов, видя в них красоту и ритм повседневности.

Формального художественного образования нет — он самоучка, но считает, что интуиция, опыт и наблюдение могут заменить академию. Его первая персональная выставка прошла в 2023 году, а теперь рисунки покупают, выходят зины и книжные иллюстрации.

Работает с самыми простыми материалами — ручкой, карандашом, бумагой на коленях — и ценит «цепкость линии» больше академизма. Ему близка архитектура — особенно старая, жилая, с бельем на балконе и велосипедами в подъезде. Ташкент для него — город тяжелый, но живой, с готическим декабрем, пыльными развязками и неожиданными островками уюта.

Успех он определяет как отклик: когда работа не оставляет зрителя равнодушным. Если вдохновение и приходит — то застаёт за работой.

Полная версия

Здесь мы предлагаем полный вариант интервью для внимательного прочтения.

Все началось с… насекомых

Степан Бранд в районе «Дома специалистов» в Ташкенте. Фото: Игорь Мазуркевич

— Если описать в трех словах, кто такой Степан Бранд?

— Художник. Преподаватель иностранных языков. В прошлом — поэт.

— Кто привил вам интерес к искусству?

— Думаю, что в первую очередь мама. Ее зовут Анна Замула, она художница. Мама не учила меня рисовать, но с детства я видел, как она работает, как работают ее друзья. Доводилось бывать в мастерских у разных художников, на выставках. Это стало для меня естественной средой. А позже, в 25 лет, стало интересно рисовать самому.

— Почему именно в 25?

— Был конкретный момент — лето 2014 года, деревня. На подоконнике крыльца скопились засохшие насекомые: бабочки, слепни, какие-то другие. Делать было нечего, и я решил их нарисовать. Так появилась моя первая серия. Потом были и городские пейзажи, но все началось именно с насекомых.

Повезло, что под рукой оказалась шариковая ручка с тонким, почти как у пера, стержнем. Насекомые вышли колючими, словно цепляющимися за бумагу. Это ощущение передалось рисунку через сам инструмент. Я посмотрел на результат и подумал: интересно. Надо продолжать. Так одна тема стала перетекать в другую.

Художник Степан Бранд в Tashkent City Park. Фото: Игорь Мазуркевич

— Вы называете себя самоучкой. Не обидно ли это звучит в мире искусства?

— Зависит от контекста. Слово действительно звучит не очень серьезно, но по сути отражает фактическое положение дел.

— Как вообще учиться, если ты самоучка?

— Академии у меня не было, но были люди, на которых я ориентировался. Думаю, что и сегодня художник без формального образования может многому научиться просто рядом с другими художниками — наблюдая, общаясь, пробуя... Важно не бояться. Не бояться неудач, не бояться выглядеть неловко в начале. Это нормально. Многие вещи в искусстве вообще трудно описать как систему. Тут все держится на опыте, интуиции, свободе.

— Кто вдохновлял вас в начале? Кто поддержал?

— Конечно, мама. Она всегда радовалась, когда я начинал рисовать. А если говорить об одном из первых художественных впечатлений — в детстве мы были в гостях у маминого однокурсника, Саши Щербинина. Он показывал серию живописных работ про московское метро.

И я впервые увидел, что, оказывается, привычные объекты вроде вагонов метро могут быть не просто фоном жизни, а живыми, яркими героями искусства. Это многое определило.

— Вас кто-нибудь пытался отговорить от творчества? Все-таки вы лингвист по образованию.

— Никогда. И, честно говоря, я не считаю, что ушел из профессии. Я просто перестал заниматься переводами на постоянной основе и теоретическими исследованиями. Но моя основная работа все равно связана с иностранными языками: преподаю английский и испанский, иногда перевожу.

Художник - от этого слова уже не отвертеться

— Можно ли сегодня жить только за счет творчества?

— Можно, но не всем. Тут важны не только талант, но и упорство, везение, и еще — способность быть администратором самого себя. Нужно уметь организовать свою работу, разбираться в технических, юридических, финансовых вещах. Это отнимает время и силы. Не все хотят или могут этим заниматься. Мне вполне по душе работать преподавателем, а в свободное время рисовать. Когда рисунки кто-то покупает, это тоже приятно и важно.

Художник Степан Бранд в Tashkent City Park. Фото: Игорь Мазуркевич

— Когда вы впервые подумали: «Теперь я — художник»?

— Точного момента, пожалуй, не было. Скорее, это складывалось из двух частей. Первая — внутренняя: когда я смотрю на рисунок и думаю, что получилось хорошо, или когда прямо в процессе чувствую, что «идет», и это приносит радость. Тогда приходит мысль: «А я, кажется, действительно художник!». А вторая — внешнее признание. Когда мне предложили устроить первую персональную выставку — это случилось прошлой осенью — стало ясно: от этого слова уже не отвертеться.

Если была выставка, значит, да, художник.

Оставалось лишь переступить через ложную скромность.

— Бывают сомнения в том, что вы делаете?

— Бывает, что не получается какая-то новая тема. Тогда я возвращаюсь к прежним — и продолжаю. Потом снова пробую новое — и уже выходит лучше.

Я рисую почти каждый день. Бывали перерывы — но не дольше двух недель.

За десять лет накопилось много, и иногда сам удивляюсь: «Когда успел все это нарисовать?»

— Вам нужно вдохновение, чтобы начать рисовать? Или вы можете просто сесть и начать?

— Скорее, нечто среднее. Вдохновение — вещь прекрасная, но оно часто приходит уже в процессе. По-моему, Пикассо говорил: «Вдохновение должно застать тебя за работой». Главное — начать. Когда настроение хорошее и чувствуешь себя бодро, просто садишься за работу — и все идет само собой. А там уже и вдохновение подтягивается.

— Что дается вам труднее всего в искусстве?

— Есть два таких момента. Во-первых, технически сложные вещи, которые я еще не очень освоил: например, портреты, нестандартные ракурсы — то, что я пока редко пробовал. Во-вторых, иллюстрирование. Мне привычнее рисовать с натуры, когда есть объект перед глазами. А иллюстрация — это уже про воображение, нужно вызывать образы, которые соответствуют тексту. С этим мне сложнее.

— А возможно развивать воображение? Вы пробовали?

— Специально — нет. Не было цели тренировать воображение как навык. Но в последнее время немного занимался иллюстрацией, и стало полегче. Например, я сделал рисунки для зина Стаса Гайворонского — он называется «П как Параджанов», это что-то вроде фантасмагорического путеводителя по Тбилиси. Мне было проще, потому что я сам тогда был в Тбилиси и рисовал то, что видел. А второй проект — книга стихов Леонида Костюкова «Уважаемые пассажиры». Там было сложнее: сами тексты — поэзия — труднее поддаются визуализации, хотя раньше я и сам писал стихи. Но это было интересно, и результатом я доволен.

— В какой галерее вы мечтали бы выставиться?

— Я не особо разбираюсь в галереях, особенно мировых. Но первая, что приходит в голову — «Царскосельская коллекция» в городе Пушкин, под Петербургом. Это было бы классно! А если говорить о Ташкенте, то мне очень понравилось, как разместили мои работы на «Nukus 89» — по-моему, экспозиционно там все получилось очень точно. Хорошее пространство и в «Ильхоме». Но я осторожно на это отвечаю, потому что не считаю себя знатоком местных выставочных площадок — возможно, многое упускаю.

— Какой самый странный совет о творчестве вы когда-либо получали?

— Трудно вспомнить прямо что-то совсем странное. Иногда люди, даже хорошие художники, говорят: «Вот хорошо бы тебе нарисовать эту вещь, прям вижу, как у тебя получится». А я не вижу! Получается тупик. Но, может быть, увижу потом. Я стараюсь быть внимательным к таким предложениям, даже если сначала они кажутся не моими.

— Кто вас вдохновляет из художников? Менялись ли ориентиры со временем?

— Есть художники, которые давно и неизменно меня вдохновляют. Например, Ирина Васильева из Петербурга. Или Иван Сотников. Из более старшего поколения — Рихард Васми и весь арефьевский круг. Очень интересные художники! Если кто-то еще не знаком с их работами, настоятельно рекомендую. Из моих ровесников — София Сапожникова, Юлия Картошкина, Виген Аракелян, Тихон Скрынников и другие. Иногда вдохновляют друзья, которые сами не стали художниками, но тонко чувствуют и понимают искусство.

— А как вы описали бы свой стиль? Что в нем главное?

— Стараюсь изображать то, что передо мной, — предмет, здание, двор. Но не стремлюсь к буквальной передаче. Я довольно свободно обращаюсь с натурой: под нужды рисунка что-то добавляется, что-то уходит. С одной стороны, я не могу работать без натуры. С другой — позволяю себе многое менять в процессе. Мне важно качество линии, в широком смысле ее цепкость. Это как в сказке про кота в сапогах, где он учил хозяина правильно звать на помощь: Караул! Убили!!! Огра-а-а-били! Вот и в рисунке линия должна цеплять зрителя и заставлять приглядеться.

Степан Бранд рисует «Дом специалистов» в Ташкенте. Фото: Игорь Мазуркевич

— С какими материалами вам комфортнее всего работать?

— Самыми простыми. Простой карандаш, шариковая или гелевая ручка — это основа почти всего, что я рисую.

Иногда даже приятно работать неудобным инструментом: сточенный до деревяшки карандаш может провести такую линию, какую обычный никогда не даст.

Я часто рисую на весу, без планшета, просто на коленях или даже на руке, подкладывая пальцы с обратной стороны листа — это тоже влияет на рисунок.

— Есть ли стиль, в котором вы хотели бы поработать, но пока не пробовали?

— Хотел бы попробовать графику в более крупном формате. Не обязательно карандаш или ручка — может быть, сухая кисть, уголь, маркер. Просто это требует другого подхода: больше времени, больше дисциплины, немного иной концентрации. Иногда пробую работать в крупном формате — что-то получается, но до полноценной серии пока не дошло. Хотелось бы попробовать, возможно, на тему жилых домов.

Ташкент - это палитра

— Откуда у вас интерес к архитектуре?

— Архитектура сама по себе графична. В ней уже есть структура, логика, ритм — она диктует, как ее изображать. Плюс был и жизненный опыт: переезды с квартиры на квартиру в Москве, тогда стало интересно разобраться,, какие бывают дома, как они устроены. Иногда здание как будто само говорит: «Попробуй меня нарисуй». И я пробую.

— Какой вид из окна в Ташкенте для вас был бы идеальным?

— Спокойный двор. Или вид на соседний дом, может быть, с высоты. Мне важно, чтобы была зелень, деревья, немного воздуха. Это не обязательно что-то эффектное.

— Какой цвет у Ташкента?

— У него нет одного цвета. Это палитра — белый, голубой, охра, светло-зеленый. Но вообще я редко использую цвет — мне с ним труднее, он требует большей сосредоточенности. Хотя была, например, серия маленьких рисунков про Ташкент — около 50 штук цветными карандашами. Там получилось.

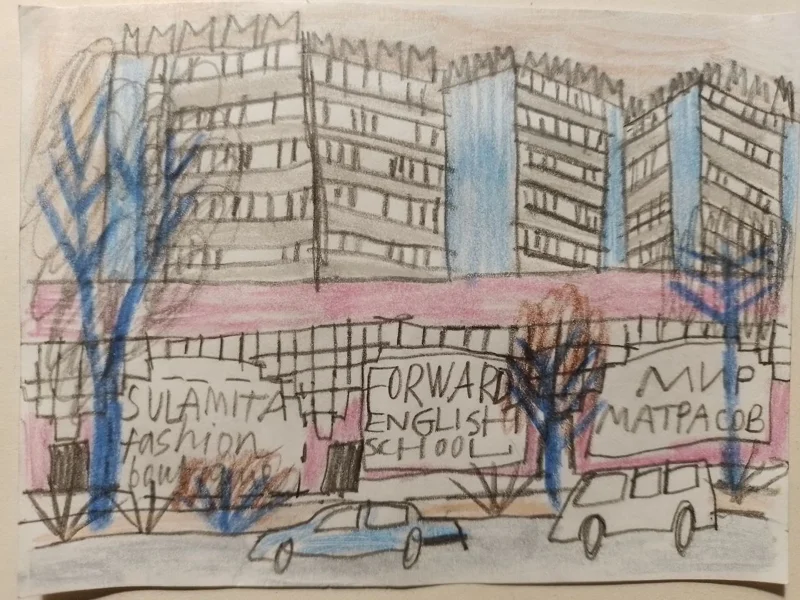

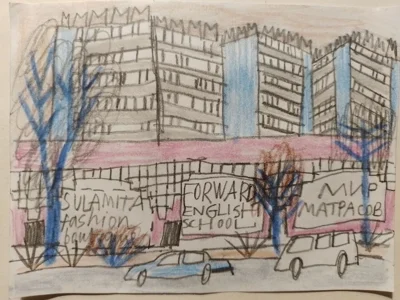

Работы Степана Бранда, посвященные Ташкенту. Фото: Степан Бранд

— Какие здания вам ближе — современные ЖК или старые многоквартирные дома?

— Честно говоря, скорее старые. Советские многоэтажки Ташкента мне ближе. Хотя бывают и удачные современные дома — просто они пока не обжиты.

Архитектура — это еще и жизнь. Велосипед на балконе, сохнущее белье, веник в углу - все это добавляет тепла.

Новые дома пока слишком чистые, выхолощенные. Посмотрим, что будет через пару десятков лет.

— Вам нравится разношерстность остекления балконов или вы за единообразие?

— Все зависит от здания. В домах брежневской эпохи эта пестрота выглядит живо и уместно. В сталинках — не всегда. Там это чаще портит фасад. Но все не так однозначно — иногда и в сталинке это может выглядеть интересно.

— Есть ли в Ташкенте здание, которое вы ни за что бы не стали рисовать?

— Нет. Я бы нарисовал любое. Даже если здание не нравится — в графике оно все равно будет другим. Но если называть, что раздражает — здание Центрального вокзала. Как оно выглядит снаружи — честно, разочаровывает.

— А какие архитектурные объекты были для вас самыми неожиданными?

— «Жемчуг» — тут далеко ходить не надо.

Lovely behemoth (прелестный бегемот - прим.ред.), очаровательный колосс. Огромный, стозевный, многоочитый, и при этом мягкий, сияющий и человечный: живите во мне, и я успокою вас.

И еще, например, промзона на Машинасозлар. Там есть что-то странное, но интересное.

Степан Бранд в жилом комплексе «Жемчуг» в Ташкенте. Фото: Игорь Мазуркевич

— Где вам особенно хорошо в Ташкенте?

— В музее железнодорожной техники. Там какая-то особенная атмосфера. Много раз туда приходил — и каждый раз было по-настоящему хорошо. Это место мне не надоедает.

— Поезда — ваш любимый транспорт?

— Да. Они медленные, размеренные, со своим ритмом — постукивание колес, объявления на станциях, запахи. В поезде можно лечь, пройтись, посмотреть в окно. В отличие от маршрутки, автобуса или даже самолета — в поезде чувствуешь себя свободнее.

— Как бы вы описали Ташкент: уютный он или хаотичный?

— Он и уютный, и хаотичный. Но, скорее, тяжеловатый. Я бы даже сказал, что противоположность уюту в случае Ташкента — не беспорядок, а именно тяжесть. Очень широкие улицы, развязки, шум, пыль, стройки, отсутствие тротуаров. Это тоже часть жизни, тоже интересно — и для наблюдения, и для рисунка. Но это уже не про уют.

— Бывало такое, что вы идете по городу и ощущаете себя как будто в музыкальном клипе? Какая песня в этот момент играла бы в голове?

— Такое чаще случается, когда едешь в такси.

Особенно в конце ноября или в начале декабря. Ташкент становится готичным: дождь, тучи, снег начинается, скелеты строек во мраке, неоновые огни. Надпись «СОМСА» ядовито-зелеными буквами. И ты несешься в такси по Малой кольцевой под какой-нибудь трек вроде «Кайфуй, Бухара». Это очень ташкентский момент.

— Что в городе важнее — архитектура или люди, которые в нем живут?

— Люди. Архитектура важна, но люди — важнее. Даже если архитектура минимальна, люди наполняют ее смыслом. Они все решают.

Степан Бранд в районе улицы Самаркандской. Фото: Игорь Мазуркевич

— Можно ли почувствовать дух города через его здания?

— Думаю, да. У Ташкента строгий дух. Я не ожидал этого до приезда. По фасадам советских домов будто можно прочитать лица — они серьезные, но доброжелательные. Это удивительное сочетание.

Успех — это ощущение отдачи от того, что делаешь

— Вы часто переезжаете. У вас уже есть “свой” город? Или вы возите его внутри себя?

— Внутри, наверное, я все еще вожу Москву. Но если говорить о местах сегодняшних, то сейчас это Ташкент, Тбилиси и Ереван. В таком порядке по значимости. Ташкент сейчас, наверное, на первом месте — или, может быть, наравне с Тбилиси по количеству рисунков. В Ереване я пока не жил, только бывал, но, возможно, если поживу — будет больше работ и оттуда.

— Вы делаете собственные зины. Расскажите, как это устроено.

— Все просто. Книжка про Ташкент — первая и завершенная графическая серия вне России. Потом появилась книжка про Тбилиси. И этой зимой я сделал книжку про Ереван. Их три. Я просто прихожу в полиграфию или ксерокс, печатаю 10 копий со сканов карандашных рисунков, нарезаю, сшиваю вручную. Это не совсем хендмейд — переплет ручной, но печать машинная. Тираж не ограничен — допечатываю по мере необходимости. Такой ритм мне близок.

— А с кем из местной культурной среды вы успели познакомиться в Узбекистане?

— В других городах Узбекистана я бывал редко, а вот в Ташкенте удалось встретить многих интересных людей. Например, я посещал занятия по коллажу у Ксении Горбачевой и через нее познакомился с ее кругом — талантливыми художниками и творческими личностями. Среди них фотограф Александр Барковский, архитектурный активист Александр Федоров, мультимедиа-художница София Сейтхалил, художник-график Михаил Сорокин. Это были живые, вдохновляющие встречи. В Бухаре же мне посчастливилось познакомиться с фотографами Бехзодом Болтаевым и Нуриддином Джураевым.

— Если бы у вас была возможность отправиться в любую эпоху, куда бы вы поехали?

— Думаю, в пятидесятые–шестидесятые и, может, в семидесятые — они мне кажутся самым благополучным и каким-то правильным временем в истории человечества. Или в эпоху перестройки — пожалуй, самое живое и свободное время в истории постсоветского пространства. Хотелось бы оказаться в Москве — посмотреть, как все было устроено, в Ленинграде, и в Ташкенте конца шестидесятых — увидеть, как строился город. Еще, наверное, в Париже времен расцвета Бато-Лавуар, познакомиться с Модильяни.

В Ташкенте особенно хотелось бы воочию ощутить величие замысла. Архитекторы, проектировщики, художники, рабочие — все, кто вкладывал силы в создание города, заслуживают огромного уважения. Это было общее дело, результат коллективного труда.

Я бы с удовольствием поучаствовал в таком восстановлении — если бы представилась возможность.

Степан Бранд у моста через канал Бурджар. Фото: Игорь Мазуркевич

— Есть ли у вас привычка, которую окружающие могли бы назвать странной?

— Недавно, когда мы делились фан-фактами о себе, я рассказал, что никогда не заказывал доставку еды. Я либо готовлю дома, либо иду в пловную или в кафе. Бывает, люди удивляются. И правда, если бы сейчас попросили меня оформить доставку, я бы не разобрался. В этом плане мой уровень владения гаджетами — “бабушка”.

— Есть ли у вас талисман, который вы всегда берете с собой?

— После отъезда из России у меня появилось два игрушечных домика. Один — из Москвы, деревянный, с остроконечной крышей и щелкой под открытку. Но я открытку туда не ставлю — просто он создает ощущение уюта. Второй — керамический, с глазурью, найденный уже в Ташкенте. Если это можно назвать талисманами в широком смысле, то это они.

— Что для вас значит успех?

— Успех — это ощущение отдачи от того, что делаешь. И самоотдачи тоже.

Когда то, что вы создали, не оставляет зрителя равнодушным — это уже успех. Конечно, есть и формальные проявления: выставка, покупка или обмен работы, просто фраза «понравилось» — все это тоже успех. Самая дорогая из проданных работ стоила около ста долларов — кто-то скажет, немного, но для меня это тоже успех. Некоторые знакомые говорили: «Слишком дешево». Но никто не упрекал, все радовались вместе со мной.

Наверное, ничего особенно загадочного в успехе нет. Или я просто еще не столкнулся с тем, что называют «большим успехом».

— Как выглядит ваш идеальный день — с утра до вечера?

— Желательно встать пораньше. Во сколько — зависит от времени года, но условно часов в восемь. Хотя далеко не всегда получается — это как раз то, что я бы хотел изменить в своей жизни. Встать в восемь, что-то успеть сделать утром — из бытовых дел, чтобы потом не откладывать, не думать об этом целый день. Или наоборот — пойти на прогулку, пока еще прохладно, и порисовать на свежую голову. Тогда не будешь потом на себя ворчать, что день прошел, а ты ничего не успел. Еще здорово увидеться с друзьями, удачно и вдохновенно поработать по нехудожественной части, увидеть что-то интересное, почитать книгу, выучить что-то из нового языка (сейчас это грузинский и итальянский).

В идеальном дне нет суеты. Нет разочарований. Нет ощущения, что ты собой недоволен. И еще — хорошо бы не залипать в соцсетях сверх меры.

— Что для вас важнее — процесс или результат?

— И то, и другое. В какой-то момент они просто сходятся. Процесс становится результатом, а результат невозможен без процесса. Это как с противопоставлением формы и содержания: кто-то говорил, что содержание — это сформировавшаяся форма. Наверное, результат — это оформленный процесс.

Степан Бранд в жилом комплексе «Жемчуг» в Ташкенте. Фото: Игорь Мазуркевич

— Как вы понимаете, что работа закончена?

— Когда линии хорошо сходятся. Когда получилась композиция. Иногда все вроде есть, но чего-то не хватает — тогда я добавляю элемент жизни: например, собаку, семью с коляской, воздушный шар. Чтобы в работе появилось дуновение жизни. И важно остановиться вовремя — иначе можно испортить.

— Работа принадлежит художнику после публикации?

— В целом, нет. После публикации она уходит. Хотя есть момент, когда работа уже закончена, но еще не совсем отделилась от тебя. С течением времени она уходит все дальше. Хотя, если взять старую работу, можно умозрительно снова в нее погрузиться и вспомнить, как и что было.

— Хотелось ли вам когда-нибудь переделать уже завершенную работу?

— Бывало. Например, при подготовке книжек: уже все готово, можно идти сканировать, и вдруг — перелистываешь, видишь пару мест, где хочется добавить тень, человечка, машинку. Иногда доделываю. А совсем переделать — нет. Проще начать заново.