Краткий пересказ

Здесь мы собрали основные мысли героини материала для тех, кто хочет быстро ознакомиться с содержанием. Полную расшифровку интервью мы разместили ниже.

Галерея Андакуловой стала первой в Дубае платформой, специализирующейся на современном искусстве Центральной Азии, и за 13 лет превратилась в точку притяжения художников, коллекционеров и исследователей. В основе подхода — системность, педагогическая база и желание делать искусство живым и доступным. Поддержка молодых авторов, участие в международных ярмарках и издательские проекты выстраиваются вокруг идеи: создать устойчивую репутацию региона в мировом арт-контексте. Упор на профессиональное образование, визуальную грамотность и цифровое присутствие — обязательные условия успеха. Студентам и молодым авторам важно с самого начала понимать структуру арт-рынка, оформлять портфолио, участвовать в open call и быть видимыми в цифровой среде. Коллекционеров можно формировать через лекции и диалог, а искусство — это не роскошь, а способ жить в окружении смысла.

Полная версия

Здесь мы предлагаем полный вариант интервью для внимательного прочтения.

Путь к искусству от формул к галерее

— В этом году вашей галерее Andakulova Gallery исполняется 13 лет — путь немалый, особенно в такой сложной сфере, как галерейное дело. Позвольте начать с главного: каким, на ваш взгляд, должно быть образование у профессионального галериста? Что важно знать тем, кто мечтает связать свою жизнь с искусством и управлением им?

Фото: Наталья Андакулова

— Галерист — это человек-оркестр: он ведет бизнес, выстраивает отношения с художниками и коллекционерами, следит за трендами, чувствует этику, анализирует рынок.

Важно иметь искусствоведческое образование — это база. Сегодня развиваются направления вроде арт-менеджмента и арт-бизнеса, они дают понимание, как устроен рынок и работает система.

Я также прошла шестимесячную программу Professional Management Program (PMP) при Узбекско-японском центре — это дало ценные практические навыки, особенно на старте: как начать, избежать ошибок и выстроить структуру.

— Складывается ощущение, что вы — человек, который никогда не перестает учиться. Ваше первое образование — физико-математическое. Насколько оно оказалось полезным в той сфере, которой вы сейчас живете и дышите — в искусстве?

— Я уверена: любое образование ценно. Математика мне давалась непросто, но семь лет в Педагогическом университете города Навои стали опорой. Я быстро считаю в уме — это помогает в бизнесе, как и математическая логика.

Самое важное — педагогическая база: философия, методология, основы преподавания. Эти знания пригодились, когда я начала вести образовательные курсы. Мы учим сторителлингу и тому, как сделать искусство живым и интересным для зрителя.

Сегодня я продолжаю учиться — сейчас в магистратуре Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. До этого закончила заочное обучение в бакалавриате факультета «Теория и история искусства и архитектуры» в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

— В любом пути важен наставник. Кто был вашим?

— Моими наставниками стали Нигора Ахмедова и Бабур Исмаилов.Нигора Рахимовна поддержала меня в момент открытия галереи и настояла на поступлении в магистратуру в Петербург, а ее советы для меня очень важны.

Бабур познакомил меня с художниками, щедро делился знаниями, временем, идеями. Он открыл для меня профессиональное сообщество — и это по-настоящему ценно.

Первый шаг, поддержка, ошибки и уверенность

— Почему именно галерея? Не ресторан, не еще какое-либо бизнес-пространство?

— Когда я рассказала подруге о галерее, она удивилась: «Открой лучше таксопарк — искусство не бизнес». Но я уже точно знала, чем не хочу заниматься. Работать «на нелюбимой работе» не хотелось — я всегда любила рисовать.

Фото: Наталья Андакулова

Я училась у Хакима Каримовича Мирзаахмедова, а по выходным слушала лекции по истории искусства у его супруги Татьяны. Эти встречи вдохновляли, я чувствовала, что на своем месте.

Но всерьез заниматься живописью — значит иметь время. А совмещать художника и галериста почти невозможно.

— Почему Дубай стал местом, где вы открыли галерею?

— Это было совпадение, но очень удачное. В 2012 году галерей в Дубае почти не было, а сегодня это арт-хаб мирового уровня: музеи, ярмарки. Искусство стало частью культурной стратегии Эмиратов — и я рада, что была в числе первых.

Открытие галереи было дорогим решением — я взяла кредит и буквально «работала на него». Помещение небольшое, 60 кв.м, и до сих пор не знаю, окупилась ли галерея. К счастью, меня поддерживает муж. Искусство редко приносит стабильную прибыль — чаще деньги идут на организацию выставок , издание каталогов и книг. Это постоянный круговорот вложений.

— Как прошло открытие?

— Мы открылись выставкой художника Тимура Д’Ватца. Это очень интересная фигура: он родился в Москве, учился в Ташкенте, а затем окончил Королевскую академию искусств в Лондоне — первый русскоговорящий выпускник этого вуза. Мы очень гордимся, что именно его выставка стала нашей первой.

Работы Тимура Д'Ватца. Фото: Наталья Андакулова

— Какие ошибки были на старте, которые вы теперь воспринимаете иначе?

— Знаете, я не назвала бы это ошибками — это был путь. Мне было 29, когда я решила открыть галерею, и, честно, тогда я мало представляла, как все устроено на практике. Все происходило методом проб и ошибок. И да, где-то я до сих пор могу ошибаться — и это нормально. Каждый проект, даже если он не удался, — это опыт. Он никуда не исчезает, а становится частью профессионального роста.

— А конкуренция? Она ведь, наверное, тоже была?

— Конечно, конкуренция есть всегда. Но в Дубае это другая культура — скорее здравая конкуренция, без агрессии. Галереи там умеют сотрудничать: устраивают совместные мероприятия, поддерживают друг друга. Мне кажется, искусство вообще движется в сторону кооперации, диалога. Я, как искусствовед, читаю лекции не только в своей галерее, но и в других пространствах.

У нас была целая серия лекций о культуре Центральной Азии, Южной Азии, о современном искусстве Ирана, Японии, Китая, Ближнего Востока. Потому что это — целые художественные миры. И чтобы по-настоящему понимать современность, важно смотреть шире, видеть взаимосвязи.

— Существует ли для женщин Востока «стеклянный потолок» в искусстве?

— Вы знаете, в ОАЭ — наоборот. Женщинам здесь, как ни странно, дают зеленый свет. Им стремятся помочь, поддержать. Женщина-предприниматель вызывает уважение. Здесь не ущемляют, а, скорее, вдохновляют — особенно если ты работаешь профессионально и с душой.

Критерии, цены, доверие и старт молодых художников

— В вашей галерее проходят выставки не только живописцев?

— Конечно. У нас выставлялись скульпторы, фотографы. Устраивали как персональные, так и групповые выставки. Например, проект с художницами из Казахстана — в нем участвовали шесть женщин. Тематика у выставок бывает самой разной — от национального кода до экспериментов с формой.

— Как вы определяете, была ли выставка успешной?

— Это сложно измерить. Иногда достаточно, чтобы десять человек пришли, но один из них запомнил, вдохновился, захотел вернуться. Успех — не всегда про масштаб, иногда — про глубину воздействия.

— В какой момент художники сами стали выходить с инициативой выставляться у вас?

— Примерно через три года после открытия. Мы с самого начала старались выстраивать честные, доверительные отношения — и постепенно художники стали обращаться сами. Почти все, с кем мы работаем, сами предложили сотрудничество.

– Есть ли у вас собственные критерии при выборе художников?

— Да. Художник должен обладать профессиональной подготовкой. Сразу видно, владеет ли человек композицией, чувствует ли цвет, умеет ли строить форму. Я считаю, что у художника должно быть высшее художественное образование. Без основы очень трудно говорить о глубоком и технически выверенном высказывании.

— Кто определяет цену произведения искусства? Есть ли в мире комиссия, которая этим занимается?

— Единой комиссии нет, но этим вопросом системно начала заниматься компания Art Vernissage. Она разрабатывает систему оценки художника и его произведений. Это очень важно, ведь ценообразование — процесс сложный и многослойный.

— А на чем они основывают итоговую цену?

— Цена зависит от многих факторов: возраст художника, образование, статус, востребованность. Можно быть известным, но если работы не продаются — значит, цена завышена. Молодые художники часто переоценивают себя. Арт-рынок и существует для того, чтобы устанавливать баланс.

Если работы продаются — значит, цена верная. Если нет — стоит пересмотреть. Искусство не обязано быть дорогим, но должно быть реалистично оценено. Сегодня работы узбекских художников все еще инвестиционно привлекательны — цены умеренные по сравнению с мировым рынком.

— Были ли художники, для которых ваша галерея стала точкой старта?

— Да, конечно. Один из примеров — путь Диляры Каиповой. В 2016 году мы организовали художественную резиденцию в Абу-Даби. Участвовали пятеро художников, и Диляра в их числе. После этой резиденции в ее творчестве произошел поворот: оно стало более сдержанным, зрелым, сосредоточенным на работе с текстилем и идентичностью.

С тех пор ее работы демонстрировались на биеннале, а за последние пять лет 13 музеев приобрели ее произведения. В том числе — легендарный Victoria and Albert Museum в Лондоне.

— Как выстраиваются отношения с молодыми художниками?

— Сначала студенты бывают немного пассивны. Но постепенно до них доходит, что информация, которую я им даю, нужна в первую очередь им — это инвестиция в их будущее, а не просто мое время. Тогда и вовлеченность появляется. Сегодня удержать внимание непросто: мы живем во времена Instagram, все быстро, фрагментарно, внимание рассыпается.

Сейчас, к счастью, время благоприятное. Экономика стабильнее, растет интерес к интерьеру, к искусству — и у молодых художников появляется все больше возможностей. Новые пространства требуют нового взгляда, новых смыслов. Пейзажи и натюрморты уже не всегда отвечают запросу — людям хочется другого языка. И если молодой художник чувствует тренд, предлагает оригинальный продукт и устанавливает грамотную цену, у него все шансы состояться.

— Какие советы вы обычно даете молодым художникам, которые хотят продвигаться?

— Сейчас молодые художники — очень продвинутые. Они разбираются и в маркетинге, и в социальных сетях. Я преподавала курс арт-маркетинга в Ташкентском международном университете KIMYO для студентов-выпускников художественного факультета. Мы разбирали, как устроен арт-рынок, как выстраивать стратегию, как вести соцсети — потому что сегодня без этого невозможно.

Фото: Наталья Андакулова

— А как вы относитесь к расхожему мнению, что “на искусстве не заработаешь”, а настоящий художник должен быть бедным?

— Не согласна. Если есть талант, трудолюбие и умение себя представить — возможности найдутся. Помогают портфолио, структурированное CV, участие в резиденциях и open call.

Я всегда говорю: сделайте так, чтобы галеристу было удобно. Если письмо без каталога картин с названиями, размерами и ценами — оно теряется. У всех загруженность, и у художника часто только один шанс.

Сегодня все решает цифровое присутствие. Instagram, YouTube, поисковики — это уже часть профессионального имиджа. Если у художника нет информации в сети, доверие падает. А интервью, видео и процесс работы — наоборот, вызывают интерес.

— Ваши студенты подавали заявки на участие в глобальных выставках?

— Да, когда мои студенты подавали заявки на участие в reGeneration – Emerging Photography from the 21st Century, многие говорили, что ощущение было, будто заполняешь документы на визу. Все четко: дедлайны, форматы, список необходимых файлов. Это и стресс, и знак высокого уровня. Сам конкурс воспринимается как полноценный этап в карьере, почти как участие в резиденции.

Сегодня информация идет потоком, и у тебя есть один шанс — одно письмо, одно письмо, одно портфолио, одна страница Instagram. И это первое впечатление должно быть сильным, живым, точным. Художник сегодня — это не только творец, но и менеджер собственной репутации.

Центральная Азия на мировой карте искусства

— Ваша галерея представляет исключительно художников из Центральной Азии?

— Да, основное направление — искусство Центральной Азии. Но раз в год мы арендуем галерею, чтобы дать возможность проявиться молодым авторам, или организуем коллаборации. Но в целом мы придерживаемся одной четкой линии.

— Много ли художников из Узбекистана и Центральной Азии уже выставлялись в вашей галерее?

— Надо бы сесть и посчитать! Потому что кроме самих выставок в пространстве галереи, мы регулярно участвуем в международных арт-ярмарках — и это тоже часть нашей работы. Среди них — Contemporary Istanbul, Abu Dhabi Art Fair и London Art Fair. Мы вывозим наших авторов, представляем Центральную Азию, участвуем в диалоге с мировым арт-сообществом. Все это требует серьезной подготовки и ресурсов, но дает огромную отдачу.

Фото: Наталья Андакулова

— Насколько высок интерес к искусству региона?

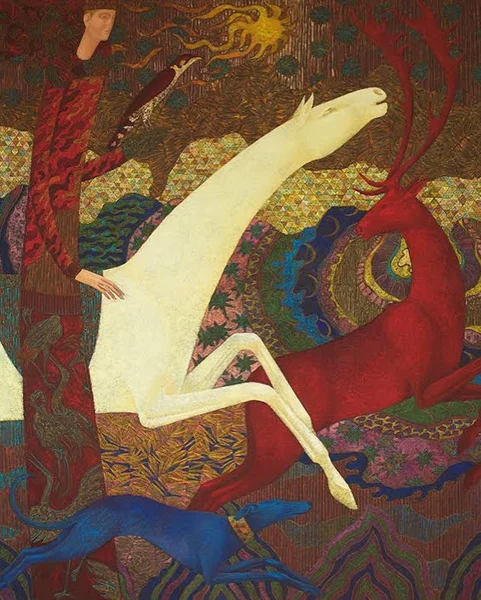

— Центральная Азия — это настоящий кладезь. У нас сильнейшая академическая школа. Художники 60–70-х годов получили серьезное образование: многие окончили Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина или Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Это сформировало прочную профессиональную базу.

К этому прибавьте наше культурное наследие: прикладное искусство, древняя архитектура, традиции, уникальный визуальный язык. А также историческое пересечение культур — персидской, китайской, индийской, греко-бактрийской. Здесь можно бесконечно черпать вдохновение.

Важно, что зритель не делит искусство по географии — он просто чувствует: хорошая работа или нет. Главное — эмоциональное и эстетическое воздействие.

— Был ли момент, когда вы сомневались в своей миссии? Хотелось все бросить?

— В своей миссии — никогда. А вот мысли закрыть галерею, конечно, бывали. Это сложный и затратный бизнес. Галерея — это не просто стены и картины. Это постоянная работа: организация процессов, логистика, общение с художниками, взаимодействие с прессой, дипломатическими представительствами, соблюдение этики. Здесь важны такт, гибкость. Иногда возникают трудности, но меня всегда поддерживает мысль: то, что я делаю, кому-то действительно нужно. Это и двигает вперед.

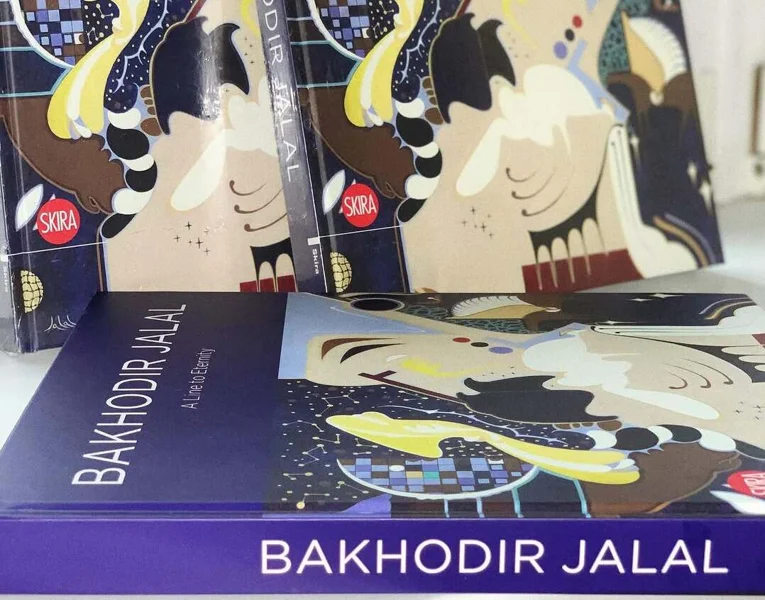

— Вы упомянули, что средства от галереи идут в том числе на издание книг. Расскажите, какие проекты вы реализовали?

— Самый значимый — монография Баходира Джалала Line of Eternity, изданная в 2018 году на английском языке итальянским арт-издательством Skira. Это наша гордость. Впервые художник из Центральной Азии стал героем книги в издательстве такого уровня. В издании — более 200 цветных иллюстраций, аналитические тексты искусствоведов, глубокий обзор его творчества.

Монография Баходира Джалала Line of Eternity. Фото: Наталья Андакулова

Коллекционера можно «создать»

— Вы упомянули о коллекционерах. Часто ли они к вам обращаются?

— Да, сейчас обращаются регулярно. А вот когда я только открыла галерею — первые лет семь — мне казалось, что нужно самой искать коллекционеров. Но все изменилось, когда мы начали сотрудничать с Russian Social Club Dubai — русскоязычным культурным сообществом. Мы стали проводить открытые лекции по современному искусству. Я веду их каждый месяц до сих пор.

И я поняла одну вещь: коллекционера можно создать. Заинтересовать, вовлечь, сформировать вкус. Коллекция — это не обязательно сто работ. Иногда достаточно пяти, но выбранных с любовью и пониманием. Повесить их у себя дома — и это уже маленькая частная галерея.

Фото: Наталья Андакулова

— А кто такой современный коллекционер?

— Сейчас особенно интересен феномен молодых коллекционеров. После пандемии COVID-19 такие аукционные гиганты, как Sotheby’s, Christie’s и Artnet, зафиксировали омоложение коллекционеров. Все больше покупателей искусства — в возрасте до 24 лет.

По данным Sotheby’s, 40% новых клиентов на NFT-аукционах были моложе 40. У Christie’s в 2021 году 58% покупателей цифрового искусства составили миллениалы и представители поколения Z. Это называют «вторым ренессансом искусства».

Коллекционер сегодня — это не обязательно человек, у которого «все уже есть». Это любой, кто хочет окружить себя искусством. Я всегда советую: начните с вопроса, что вам нравится. Регион? Техника? История? Центральная Азия, Узбекистан, графика, миниатюра — что ближе вам? И начните с малого: раз в два–три года приобретайте одну хорошую работу.

Картины покупаются не для хранения в сейфе. Они живут дома, на стене, и создают настроение. Вы проснулись, зашли в комнату — и эта работа смотрит на вас, вдохновляет. Это и есть настоящее искусство: личное, живое, смысловое.

И важно развенчивать миф: искусство — это не что-то недоступное, закрытое, как масонская ложа. Графику молодого художника можно купить и за 150 долларов. Это будет оригинал, авторская работа, оформленная и «вписанная» в ваш дом. Главное — захотеть окружить себя красотой и смыслом. И тогда начинается настоящее коллекционирование.

— Вы говорите: “Создать коллекционера”. Вам действительно удавалось это сделать?

— Да, и не раз! И каждый раз — как первое открытие, как первый поцелуй. Когда я провожу лекции, всегда говорю: «Просто дайте себе шанс — откройтесь искусству, купите первую работу». И потом человек втягивается. Начинает с одной картины, а дальше — коллекция растет, формируется вкус, появляется интерес. И это невероятно радует.

В советское время искусство было везде — в метро, в музеях, в домах. Оно было частью повседневности. Но частных коллекционеров почти не было. Были единицы — как, например, Сергей Щукин и Иван Морозов, у которых впоследствии отобрали коллекции. Сейчас другое время — важно не только создавать искусство, но и делиться знанием, объяснять, почему оно важно. Вовлекать зрителя — в том числе в процесс коллекционирования.

Фото: Наталья Андакулова

— У вас есть личная коллекция. Расскажите о ней.

— Честно говоря, никогда не считала количество произведений. Она постепенно пополняется. В моей коллекции есть работы Юрия Талдыкина, Джавлона Умарбекова, Баходира Джалала, Тимура Ахмедова, Тимура Д’Ватца — в основном тех художников, с кем я работаю. Практически по одной-две работы каждого.

А вот мой супруг, он по национальности болгарин, коллекционирует исключительно болгарское искусство. У нас в этом смысле очень точечный интерес, но и дополняющий друг друга.

Как меняется искусство — и как остается искусством

— Как вы относитесь к современному искусству, которое часто вызывает споры и недоумение?

— Современное искусство не возникло вчера. Его истоки — в 1970-х, в постмодернизме, как ответ на катастрофы ХХ века. После двух мировых войн стало невозможно говорить только о красоте — искусство стало способом осмысления боли и перемен.

С появлением фото и видео художнику больше не нужно дословно передавать реальность. Главное — идея. Это может быть стекло, звук, алгоритм — любое медиа, если за ним стоит мысль.

Уже Марсель Дюшан с его «Ready-made» показал, что происходит перелом в сознании. И сегодня художник борется за ваше внимание в мире перегруженной информации. Он может шокировать, провоцировать, интриговать — но все это для того, чтобы вы остановились и задумались: «О чем он говорит?»

— А вы принимаете цифровое искусство, искусственный интеллект в искусстве?

— Безусловно. Например, в аэропорту Дубая установлена работа диджитал-художника Рефика Анадола «Data Portal: Nature». Он использует алгоритмы движения моря, поверх которых накладывает цветовые данные. Все это перетекает, завораживает, буквально «залипает» в сознании. А теперь представьте — вместо этого повесить 200 живописных работ. Скорее всего, вы просто пройдете мимо. Мы стали нечувствительны к привычной картинной подаче.

— Приходилось ли в вашей галерее работать с провокационными произведениями?

— Я стараюсь быть вне политики и вне религии. Считаю, что политикой должны заниматься политики, а религией — религиоведы. Искусство, которое мы представляем, — восточное, тонкое, наполненное смыслами, и оно требует уважительного подхода.

Фото: Наталья Андакулова

— А какие работы вы бы никогда не выставили?

— Те, что выходят за рамки нравственности. Конечно, если обнаженное тело изображено с деликатностью, профессионализмом и вкусом — это можно рассмотреть. Но ни в коем случае искусство не должно превращаться в пошлость или провокацию ради провокации. Мы не выставляем работы на религиозные темы. Как правило, мы сами подбираем произведения художников: делаем выборку, отбираем лучшее, то, что соответствует эстетике галереи.

Когда вложения — это не про деньги

— Вы много рассказывали о зарубежном опыте. В каких странах уже проводили выставки и где планируете делать это в будущем?

— Сейчас основной фокус — на Ближнем Востоке. Очень интересна Саудовская Аравия, перспективно развивающийся арт-рынок. Раньше были хорошие контакты с Катаром. Но в целом, я уверена: хорошее искусство видно сразу, в любой точке мира. Люди чувствуют красоту — неважно, в живописи, музыке или архитектуре. Главное, чтобы в работе было настоящее. Наши художники — сильные, с отличной школой. А Восток — это всегда перекресток культур. В тех же ОАЭ местных жителей всего 18%, а остальные — экспаты со всего мира. Там буквально «смешался» весь глобус, и в этом разнообразии настоящему искусству открыты все дороги.

— Есть ли проекты, куда вы вложились особенно серьезно?

— Международные ярмарки. Это требует крупных вложений: от логистики до оплаты стенда, перевозки работ, оформления, страховки. В моем случае финансово это не дало отдачи, но дало опыт и понимание, чего стоит избегать в будущем. Главное — уметь делать выводы и не повторять ошибок.

— Какая работа была самой дорогой в вашей практике?

— У нас цены вполне умеренные. Средняя стоимость картины — около 3 тысяч долларов, что считается адекватной ценой по международным меркам. Многие даже не обращаются, думая, что у нас все очень дорого. Но мы не работаем со «старыми мастерами» — по закону нельзя вывозить произведения старше 60 лет. Поэтому мы фокусируемся на современном искусстве, в основном художники до 50 лет.

Самый курьезный случай был с молодым художником, который оценил одну из своих работ в … миллион долларов. Все остальные стоили 300 долларов. На мой вопрос он ответил, что эта картина — его талисман. Я посоветовала убрать ценник и не выставлять ее вовсе — чтобы не было неловко. Миллион — это ведь деньги, на которые можно построить музей! Вот, кстати, в Алматы в этом году открываются два новых арт-пространства: Almaty Museum of Arts, созданный Нурланом Смагуловым, и Tselinny Center of Contemporary Culture, основанный коллекционером Кайратом Боранбаевым. Вот куда действительно стоит инвестировать — туда, где будут рождаться смыслы, где люди приходят за вдохновением.

— Сотрудничаете ли вы с музеями?

— Мы осуществляли закупки, но пока — без плотного партнерства. Хотя меня не отпускает одна идея: несколько лет назад мы показали в Стамбуле выставку Genius Loci: Central Asia — «Гении места. Центральная Азия». Там были фотографии Макса Пенсона — начало XX века, 1920–1930-е годы, и видеоработы казахстанской художницы Алмагуль Менлибаевой — уже современность, тема Арала. Это был очень мощный визуальный диалог между эпохами и подходами.

Открытие Contemporary Istanbul. Фото: Наталья Андакулова

— Есть ли мечта, которую вы по-настоящему хотите осуществить?

— Да. Я мечтаю представить выставку современного искусства Центральной Азии на по-настоящему глобальном уровне. Чтобы это была платформа, на которой наш регион зазвучал бы по-настоящему громко. Мы подавали заявку в Sharjah Art Museum несколько лет назад. Ответа пока нет, но я верю, что все еще впереди.

Чем могла бы быть жизнь — и почему все сложилось именно так

— Если представить, что идея галереи не удалась — кем бы вы стали?

— Я, честно говоря, никогда всерьез об этом не думала. Но, наверное, преподавала бы. Преподавание — это часть моей природы. Сегодня я тоже этим занимаюсь — и получаю от этого удовольствие.

— Вы сами умеете рисовать. Не было желания сделать собственную выставку?

— Когда я только начала учиться живописи, думала: вот выйду на пенсию — и тогда займусь этим всерьез. У меня действительно была мечта рисовать. Пока не знаю, когда это случится, но точно знаю — время придет. Мне хочется заниматься и спортом — я люблю гольф. Даже приглашают на турниры, но давно не играла. Думаю, и к спорту, и к живописи обязательно вернусь.

— Если сравнить вас в начале пути и сегодня — что изменилось?

— Появилась уверенность. Она приходит со знанием, с опытом. Помню, в начале на меня смотрели как на ребенка, пришедшего играть в галерею. А теперь я чувствую внутреннюю опору — и это многое меняет.

— Если бы вы могли вернуться в 2016 год, или даже чуть раньше, какие советы дали бы себе тогдашней?

— Не сомневаться. Не останавливаться. Доверять себе и продолжать двигаться вперед, даже если не все понятно сразу. Быть внутренне настроенной на позитив, уметь самомотивироваться и вдохновлять других. Это работает.

— Что для вас счастье?

— Счастье — это баланс. Гармония между работой и личной жизнью. Должно быть место и для спорта, и для здоровья, и для семьи, и для реализации в профессии. Когда ты развиваешь свой потенциал, но не забываешь о простых радостях, — вот тогда и появляется настоящее чувство счастья.