«Он отправил караван в Ташкент и послал вместе с оным двух офицеров для географических наблюдений».

Это из заметки Пушкина «О Татищеве», написанной предположительно в 1836 году. При жизни поэта она не выходила, была обнаружена в его бумагах. Тем не менее, именно с ней в русской литературе появляется название Ташкента. Именно с Пушкиным.

И славен буду я, доколь в подлунном мире…

Конечно, Пушкин вряд ли мог тогда предполагать, что всего через несколько десятилетий Ташкент войдет в географический ареал русской литературы, появится на страницах Федора Достоевского, Льва Толстого, Лескова… И уж тем более то, что в этом отдаленном азийском городе, куда только с караваном можно было добраться, возникнет улица Пушкина, парк Пушкина, станция метро «Пушкин»… И, конечно же, памятник поэту. Улицу и парк, правда, со временем переименовали, памятник перенесли (и даже дали название «площадь Пушкина» тому месту, где он теперь стоит). Метро, к счастью, осталось, без переименований и переделок; и за это – спасибо.

Главное, «веселое имя Пушкина» в Ташкенте сохранилось. И даже слегка зарифмовалось с ним. «Ташкент» – «Пушкин». Назовите еще какую-нибудь столицу, которая была бы так созвучна имени поэта…

Но, что еще более важно – остался язык. Язык Пушкина. Язык Достоевского, Толстого, Максима Горького – в Ташкенте не бывавших. Язык Анны Ахматовой, Алексея Толстого, Константина Симонова: не просто бывавших – живших в Ташкенте. Язык многих писателей, в Ташкенте, в Узбекистане родившихся и живущих. И не только писателей. Ученых, артистов, инженеров, предпринимателей, журналистов, рабочих, строителей, школьников, пенсионеров… Узбекистанцев.

Памятник Пушкину в Ташкенте. Фото: Катерина Кузнецова

Язык высокой культуры – и одновременно, увы, самой грубой и оскорбительной ругани. Язык утонченной поэзии – и примитивного шансона. Язык улицы, университетов, задворок, библиотек, последних новостей, поликлиник и спортзалов… Язык, до сих пор остающийся вторым по распространению после узбекского. Вступающий с ним в сложные отношения обмена словами, выражениями, интонациями.

Что сегодня с русским языком в Ташкенте – и шире, Узбекистане?

Вопрос и простой и сложный.

Сложный, поскольку пока нет никакой более-менее внятной статистики. Картину того, кто и на каком языке говорит, и в какой степени, может дать только перепись населения. Последняя проводилась в Узбекистане еще в советское время, в 1989-м. По нормам ООН, переписываться население должно каждые десять лет. Это положение отражено в Законе о переписи населения, принятом пять лет назад, в марте 2020-го. Но переписи пока не было; вроде бы, планируется на следующий год. Хорошо, тогда посмотрим на цифры, и можно будет что-то о количестве русскоговорящих в Узбекистане и их расселении определенно сказать.

С другой стороны, вопрос о русском языке довольно простой.

Достаточно проехать по наиболее крупным городам Узбекистана, пройтись по центральным улицам, прислушаться к языковому гулу. Приглядеться к вывескам. Обратиться к первому встречному с вопросом на русском. И понять, что русский присутствует. Где-то больше, как, скажем, в Ташкенте, Самарканде или Фергане – где-то меньше, где-то – совсем на уровне бесконечно малых величин.

И не только географически. Среди старшего поколения он больше в ходу, чем среди молодежи. Среди интеллигенции и предпринимателей – встречается чаще, чем среди дехкан. Но так было и прежде, и до 1991 года. Изменились только пропорции.

Да, русского языка становится меньше. Но меньше его становится во всех бывших советских республиках. Где-то это идет быстрее (как, например, в Литве), где-то – медленнее (как в Казахстане). И причины везде одни. Изменение прежнего статуса языка после обретения политической независимости. Большой отток и относительно низкий демографический прирост русского (и в целом, русскоговорящего) населения.

Впрочем, модели отношения независимых государств к языку бывшей метрополии в мире разные. Есть Индия, где английский язык остается в статусе официального. Есть Алжир, где главным и доминирующим является арабский, но около трети населения свободно говорят и читают по-французски. И есть Филиппины, где испанский язык, еще в 50-е годы прошлого века бывший в ходу, почти исчез, вытесненный, в качестве второго государственного языка английским.

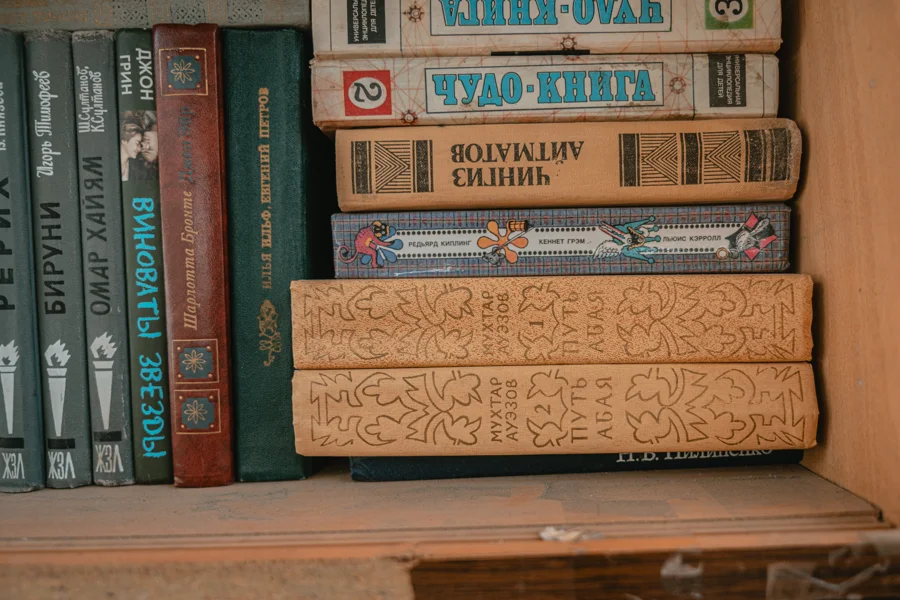

Букинистический рынок в Ташкенте. Фото: Катерина Кузнецова

Что ожидает русский язык в Узбекистане?

Сложно сказать, слишком много разных факторов тут участвуют в игре. Политических, экономических, демографических, культурных… Пока ситуация с русским языком ближе к алжирской, чем к филиппинской. На русском продолжают общаться – как внутри русскоязычного сообщества Узбекистана, так и между различными национальностями, и – что тоже немаловажно – между различными народами Центральной Азии… Один пример. В конце октября прошлого года, будучи в Душанбе, зашел поужинать в кафе. За соседним столиком шел оживленный разговор: молодые узбекские бизнесмены, приехавшие по делам, общались со своими душанбинскими партнерами.

На каком языке шел между ними разговор? На русском. На языке, понятном и тем, и другим. На одном из языков международного общения. На языке Пушкина.

Так что, дорогой, любимый Александр Сергеевич, не случайно, нет, не случайно упомянули Вы Ташкент – наверное, что-то предчувствовали. Стали Вы в Ташкенте почти что местным жителем. И легкой смуглостью, и темными кучерявыми волосами здесь никого не удивишь. И стихи Ваши здесь в школах проходят, и спектакли по Вашим произведениям ставят. И не только в Ташкенте, во всем Узбекистане.

И, наверное, пока здесь будете Вы, пока в Центральной Азии будут что-то значить Ваше имя и Ваши стихи, будет оставаться здесь и русский язык. Тот самый язык, о котором Вы когда-то так замечательно написали: «…русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам…».