Применение классической постколониальной теории к бывшим советским республикам не всегда объясняет все советские реалии. Во-первых, не вполне понятно, где пролегают границы ее применимости, какие из территорий можно считать колониями, а какие — нет. Во-вторых, есть довольно влиятельный постулат Александра Эткинда, по которому Россия на протяжении своей истории занималась колонизацией и самой себя, и условного Другого — примечательно, что им мог выступать как «инородец», так и русский крестьянин.

Чтобы разобраться в этих противоречиях, мы обратились к известному антропологу и историку Сергею Абашину. С разрешения автора мы публикуем сокращенную версию его эссе «Советское = колониальное (за и против)», которое было написано в 2016 году. Полный текст эссе вы можете прочитать здесь.

* * *

[...] Противоречивое отношение к советскому как колониальному во многом объясняется тем, что вопрос об имперской природе СССР являлся и по-прежнему является элементом политики. С самого начала существования советского государства его внешние и внутренние противники/критики использовали отсылку к колониальности как инструмент борьбы и делегитимации режима. Особенно эта риторика усилилась в 1970-80-е годы, когда геополитические противники, формально избавившись от собственных колоний, все чаще стали обращать внимание на советские окраины, в том числе «мусульманские регионы». В свою очередь в самом СССР прилагались самые разнообразные усилия, чтобы доказать неколониальный и даже антиколониальный характер страны и общества. Эта тема была популярна в 1920-е и начале 1930-х гг., когда для власти было важно провести разделение между досоветским как колониальным и советским как антиколониальным. Всплеск был и в 1950-е гг., когда на волне распада мировых империй антиколониальная риторика стала инструментом приобретения новых союзников в «холодной войне».

После распада СССР данный спор, как ни странно, не утих, а продолжился. Российские власти, которые по сути дела сами инициировали ликвидацию советского строя, тем не менее, решили выстраивать свою легитимность не на идее «нового государства», а на идее преемственности как от СССР, так и от Российской империи. С другой стороны, внешние критики постсоветского российского режима воспользовались прежними ярлыками «империи» и «колониализма», чтобы политизировать явные или мнимые расколы внутри российского общества и расколы между Россией и ее прежними сореспубликами. И хотя СССР исчез, а нынешняя Россия не имеет с ним ничего общего в своей идеологии, тема советскости остаётся сильно политически и эмоционально окрашенной.

[…] Разговор о советском как колониальном было бы неправильно, однако, сводить исключительно к политическому и геополитическому объяснению. Это сильно упрощало бы ситуацию. Существует еще и состояние историографии, которое имеет свои особенности. Распад СССР привел к тому, что была поколеблена идея какой-то особости советского опыта и были девальвированы аргументы, доказывающие этот, казалось бы, недавно бесспорный факт. Ученые, которые изучали советскую историю — и зарубежные, и российские, — попытались включить её в общемировой исторический контекст, причем эта нормализация советскости часто имела не столько критический, сколько сочувственный посыл. При этом ближайшим аналогом СССР оказались большие европейские империи — между ними стало очень удобно проводить параллели.

К тому же распад страны пришелся на время критики разнообразных гегемоний и расцвета, например, постколониальных исследований, которые неизбежно перетекли в постсоветское пространство в качестве «новых» и «модных» идей.

Визит великого князя Константина Константиновича в Ташкент, 1911 год. Фото: Tashkent Retrospective

Если все-таки отвлечься, насколько это возможно, от политического фона дискуссии и попытаться систематизировать аргументы за и против, то насколько термин «колониальный» мог бы быть полезен в разговоре о СССР, в частности о советской Средней Азии (сюда я не включаю Казахстан, чтобы чуть упростить рассуждения)?

Чтобы не углубляться далеко в теоретическое обсуждение, что считать колониальностью, дадим ему самое простое и самое общедоступное определение, взятое из русскоязычной и англоязычной Википедии: «Колониальная политика – это политика завоевания и, зачастую, эксплуатации военными, политическими и экономическими методами народов, стран и территорий преимущественно с инонациональным населением, как правило, экономически менее развитых»; «Колониализм — это основание, эксплуатация, поддержание, приобретение и расширение колонии на одной территории политической властью с другой территории. Это совокупность неравных отношений между колониальной властью и колонией и часто между колонистами и местным населением». Оба определения концентрируются на неравенстве между регионами, причем акцент делается на завоевании, политических правах и экономической эксплуатации. Попробуем в самом первом приближении проверить, насколько эти положения можно применить к СССР. При этом набор признаков я расширю и добавлю к ним социальную сферу, культуру и идентичность.

Итак, посмотрим в режиме блиц на все эти аспекты:

Было ли завоевание?

Вхождение Средней Азии в состав СССР мирным никак не назовешь. Бывшее Туркестанское генерал-губернаторство пережило многолетнюю войну, которая интенсивно развернулась после нанесения военного поражения Туркестанской (Кокандской) автономии, объявленной «туземными» партиями и политическими лидерами в 1918 г. В 1920 г. военным же путем были фактически заново завоёваны Бухара и Хива, которые в 1924 г. формально потеряли статус самостоятельных государств и вошли в состав Советского Союза. Боевые действия с участием регулярных войск продолжались по всей территории региона до 1923 г., но на этом вооружённое противостояние не закончилось. Последнее крупное военное столкновение случилось в 1931 г., когда отряд повстанцев, до этого отступивший под натиском Красной армии в Афганистан, вторгся в южные районы Таджикистана и был разгромлен. Все это известно как «борьба с басмачеством».

Вхождение Средней Азии в состав СССР мирным никак не назовешь.

К этой сугубо военной истории надо добавить репрессивную политику в отношении местной политической элиты, сначала имперского периода, а потом и советского тоже. Под предлогами поиска заговоров и борьбы с национализмом были сняты с должностей, подвергнуты арестам и высылкам, посажены в тюрьмы и расстреляны многие видные политические лидеры и их близкие. В каком-то смысле это тоже можно считать формой насильственного удержания региона под контролем Москвы-Центра.

Но так ли все однозначно? Попробуем найти аргументы против. Первый — линия противостояния в этой истории не пролегала строго по культурному признаку «приезжие» и «туземные». Во всех событиях того времени местные жители были по обе стороны баррикад. Среднеазиатское общество и его элита, как и российские, были расколоты даже не на две, а на множество фракций, классов, партий и группировок, которые боролись за свои интересы. Против «басмачей» воевали многие простые люди, выходцы из разных «туземных» слоёв интеллигенции и крестьян. Многие из среднеазиатских лидеров заключали альянсы с советской властью, надеясь достичь своих целей, встраивались в советскую политическую и административную систему и сами часто выступали в роли тех, кто преследует и репрессирует противников Советов. Да, многие из тех, кто вступил в эти союзы, сами позже оказались низвергнутыми, но остаётся фактом, что на каких-то предыдущих этапах своей биографии эти люди тоже боролись на стороне большевиков. В свою очередь движение антисоветского сопротивления состояло далеко не только из местного населения, на его стороне были и выходцы из Центральной России, достаточно вспомнить Крестьянскую армию, которая в 1918-1920-е годы воевала против большевиков в Ферганской долине.

Второй аргумент заключается в том, что интенсивные военные действия и репрессии приходятся в основном на раннесоветское время. Если смотреть на постсталинский период 1950-1970-х гг., то ничего подобного мы уже не видим. Никаких восстаний, попыток вооруженных мятежей, массовой политической оппозиции — ничего, в отличие, допустим, от Британской Индии и Французского Алжира. Прекратились и политические чистки.

Наоборот, у власти в среднеазиатских республиках на целые десятилетия встали местные руководители, которые по соглашению с Москвой-Центром получили достаточно высокую степень автономии в решении внутренних дел, при сохранении, конечно, полной лояльности к базовым советским принципам.

Шараф Рашидов (слева) и Леонид Брежнев (справа). Фото: upl.uz

К репрессиям иногда причисляют «хлопковое дело» в Узбекистане в середине 1980-х гг., что, возможно, отчасти верно, так как в нем было явное желание Москвы-Центра восстановить и усилить свой контроль над тем, что происходило в регионе. Но даже эти события воспринимались не в терминах политического противостояния и политических обвинений, как это было в 1920-1930-е годы; а наказанных заменяли местными же кадрами. И опять же это не имело исключительно культурной подоплёки, поскольку точно такие же попытки поменять правила игры и сменить элиту предпринимались в 1980-е гг. в самой Москве и в России.

В конце концов, советская власть в Средней Азии пала вовсе не из-за местного антиколониального сопротивления, а в результате решения самого Центра «отцепить окраины». Это достаточно редкий случай в истории империй.

Было ли культурное доминирование?

[…] Вопрос о колониализме — это, прежде всего, вопрос о том, как выстраивается культурная граница в отношениях подчинения. Это то, что в определении русскоязычной Википедии мимоходом упомянуто как эксплуатация «преимущественно инонационального населения», а англоязычной — как неравенство «колонистов» и «местного населения». Без такой культурной границы подчинение может иметь классовую, политическую или какую-то иную сущность, но вовсе не колониальную, поскольку нет смысла все, в чем есть неравенство, называть колониальным.

В проблематике развития культуры в советской Средней Азии мы тоже видим противоречивую картину, как и во всех предыдущих случаях. Перечислю несколько пунктов, которые могут указывать на колониальный статус региона. К их числу можно отнести репрессии в отношении многих представителей местной интеллигенции в 1920-1930-е годы.

Самый мощный удар был нанесен по мусульманским лидерам, мусульманским институтам и мусульманской традиции, которые создавали фундамент всей досоветской культуры и мысли региона.

На протяжении всего советского времени происходила интенсивная русификация: алфавит сначала был латинизирован, а с конца 1930-х гг. стал кириллическим; в школах было введено обязательное изучение русского языка; были созданы институциональные условия, при которых сколько-нибудь успешная карьера и социальная мобильность были возможны только при условии владения русским языком. Вместе с русским языком в местную жизнь проникли многие российские (а через нее и «западные») образцы искусства, литературы, науки и образования, бытовые нормы, которые стали влиять на развитие всей культурной «матрицы» уже в самой Средней Азии — в первую очередь в городах, но постепенно и в сельской местности.

Собственно говоря, именно эти две темы — снижение значения местных, «своих» языков в первую очередь и ислама во вторую — наиболее болезненно воспринимались в регионе и всегда существовали в виде скрытого недовольства. Последнее иногда прорывалось в тех или иных публичных жалобах, протестах и требованиях интеллектуалов, которые имели место, в частности, уже в самом конце 1980-х и в 1990-1991-м гг. Именно это было основным полем сопротивления, которое выражалось в осуждении «манкуртизма», т. е. вольного или невольного забвения своего «происхождения».

ЧИТАТЬ ЕЩЕ:

Но и здесь, несмотря на очевидность русификации и борьбы с исламом, не все так просто. Русское или российское приходило в Среднюю Азию часто как советское, т. е. наполнялось несколько иными смыслами, пусть утопическими, и позволяло через связь с этим универсальным (понимаемым как универсальное) советским избегать конфликтного самоотождествления с русским/российским или отторжения от него.

Автор термина «манкурты» — Чингиз Айтматов — был не подпольным антисоветским бунтовщиком, а вполне уважаемым советским деятелем, даже одним из наиболее ярких символов советского времени.

И многие другие местные интеллектуалы, которые вполне справедливо сожалели об утрате многих культурных символов и недостаточной роли «своей» культуры, занимали те или иные позиции в официальных институциях, т. е. имели возможность влиять на общество и политику.

Это влияние часто выражалось в создании культурных продуктов, которые входили в общесоветский культурный фонд и одновременно удовлетворяли потребность в укреплении своей особости и самости. Этот парадокс, который описывался формулой «национальное по форме, социалистическое по содержанию», был тем компромиссом, который позволял в какой-то мере учесть жалобы и требования культурной элиты. В рамках этой формулы оставалась возможность для обсуждения того, что в данный момент является запретным, что разрешённым, а что желательным, а торг по этим пунктам и составлял — и не только в республиках, но и в России — сам культурный процесс. Примерно то же самое было и с созданным в 1943-44 годах Духовным управлением мусульман Средней Азии и Казахстана, который стал формой легализации ислама и религиозности.

В рамках этих компромиссов и переговоров в Средней Азии за советское время было создано множество культурных (в широком смысле, включая науку, образование, спорт, кино и пр.) образов и артефактов, причем самого выдающегося качества, которые получили публичное и официальное признание в самих республиках и в СССР, а отчасти и в мире. Оставаясь советскими, они принадлежали и местному обществу, принимались им как «свои», а не как навязанные извне колониальные стандарты, даже если такие стандарты можно в них обнаружить при внешнем рассмотрении.

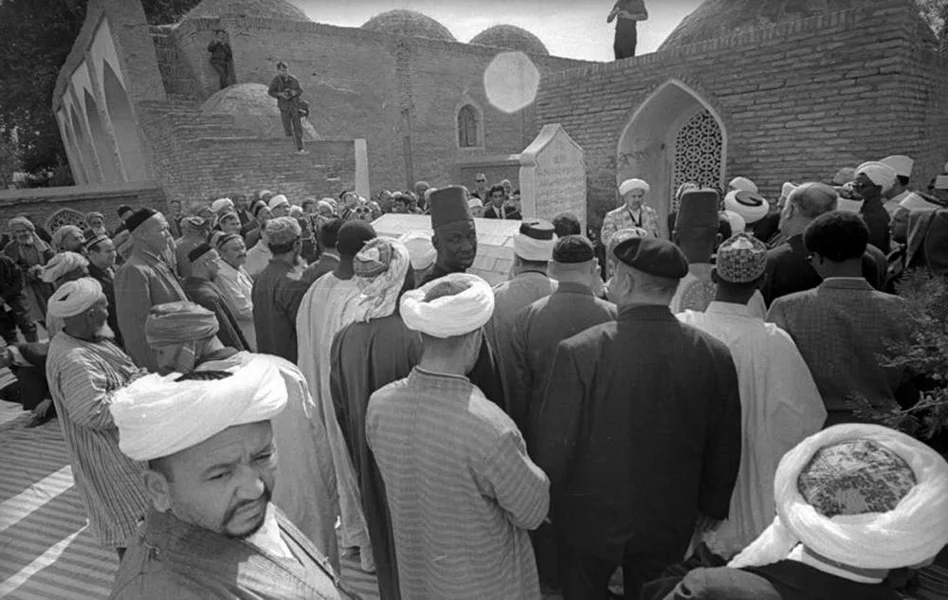

Участники Международной мусульманской конференции в Самарканде, 1970 год. Фото: Мультимедиа Арт Музей (Москва)

Какая идентичность?

Вопрос об идентификации, т. е. самоопределении людей и формировании их идентичности, продолжает тему культуры и культурной границы как наиболее очевидных признаков колониальности. Выше уже прозвучал тезис о том, что местные жители имели формально равные права с другими гражданами СССР, но вместе с тем существовали различные формы взаимного отчуждения.

Имели место и различные виды ориентализации среднеазиатских республик, их экзотизация как «других/восточных/азиатских/младших» даже в составе «братских народов», со всем сопутствующим этому процессу набором стереотипов и фобий о «неразвитости», «патриархальности» и «феодальных пережитках», «отсутствии настоящей культуры», «отсутствии гигиены» и т. д.

В России и других регионах СССР было очень слабое представление о том, как в реальности живут граждане этого далекого региона, а высшие чиновники могли легко путать между собой разные республики, например Узбекистан с Таджикистаном.

На бытовом уровне существовали ксенофобские и даже расистские разделения на «своих/чужих» в виде обидных прозвищ, бытовых конфликтов, строгих правил несмешения, — например, брачного.

Неоспоримые свидетельства взаимного отчуждения можно собрать в огромном количестве, что часто сегодня делается теми, кто называет советское время колониальным. Однако и фактов, говорящих об обратном, тоже совсем немало. Вместе с ориентализацией и экзотизацией происходило последовательное и активное внедрение/воспитание общесоветского универсализма, в котором культурные и фенотипические различия, по крайней мере в публичной сфере, отодвигались на второй план и даже нивелировались.

Одним из ярких примеров этой двойственности/двусмысленности являются национальные идентичности, которые не просто были включены в советскость и наполнены советскими символами, но даже и конструировались при прямом содействии советского государства как его составные элементы. Ксенофобия и расизм официально преследовались и не возводились в норму, рассматривались как отклонения от нее; колониализм критиковался — правда, как чужая проблема. В повседневной жизни между представителями разных культурных сообществ возникали и приятельство, и близкая дружба, и даже родство, происходило множество взаимодействий, которые создавали общие привычки и практики, и совместные идентичности тоже.

Другим словами, советское общество не было строго иерархизированным в соответствии с культурными (этническими, религиозными, региональными) принципами. Оно имело и другие деления (социальные, профессиональные, образовательные), через которые группы выстраивали свои идентичности. Кроме того, существовала активная горизонтальная и вертикальная мобильность, приводившая к пересечению границ, общению и смешению.

Шашлычник в ташкентском Парке Победы. Фото: Георг Мирский / Tashkent Retrospective

Интересным и показательным для анализа процессов идентификации мне представляется тот факт, что в нынешних государствах постсоветской Средней Азии сами ее элиты и жители не очень охотно стремятся называть себя колониальными и постколониальными. Признавая жестокость и несправедливость, бытовавшие в советское время, публикуя книги и снимая фильмы об этом, специально создавая музеи, посвященные репрессиям, в этих странах все равно отвергают ярлык «колониальности» по отношению к себе и чаще предпочитают говорить о тоталитаризме, в котором уже нет культурного разграничения и скорее речь идет об эксцессах сталинского периода.

Возможно, это объясняется сегодняшней, в условиях трудных времен, ностальгией по советской стабильности и социальному государству, которые были отчасти реальными, а отчасти воображаемыми. Возможно, это результат российской пропаганды, которая через выборочную пропаганду советского продвигает свои нынешние интересы. Тем не менее, сам по себе массовый, хотя и не единодушный, отказ рассматривать себя в качестве бывшей колонии говорит нам о том, что среднеазиатское общество в значительной своей мере приняло многие черты советской социализации и сформировало собственную советскую идентичность. Это советское самоопределение было противоречивым, но оно было.

Когда же спор закончится?

Итак, мы имеем набор аргументов, которые вполне вписываются в общие, хотя бы в версиях русской и англоязычной Википедии, представления, что такое колониализм. И мы имеем также аргументы, которые скорее опровергают колониальный характер СССР. Обе стороны — выступающие за или против — могут сослаться на бесспорные факты и выглядеть достаточно убедительно. Но как тогда быть, — ведь эти две точки зрения находятся или формируются в оппозиции друг к другу, активно оспаривают друг друга? Очевидно, на мой взгляд, что мы должны признать факты, которые предлагаются с обеих сторон, но при этом выработать какую-то третью точку зрения, в которой приведенные доказательства не будут находиться в непримиримом конфликте, а вступят в диалог.

Для выхода из самовоспроизводящейся и потому тупиковой дискуссии «за или против» следует, как мне думается, настроить свое зрение таким образом, чтобы увидеть и принять противоречивый, неоднозначный, сложный характер советского — сложный и в смысле его временной этапности, и пространственного разнообразия, и сосуществования конкурирующих проектов, личных опытов и тенденций. В этой неоднозначности было место и неравенству вместе с попытками его преодоления, и колониальности вместе с антиколониальными практиками, и массовым политическим ограничениям, вплоть до репрессий, вместе с массовой же социальной мобильностью, и строительству наций вместе со строительством наднациональной общности.

Мы должны видеть: и прямое, и косвенное насилие или принуждение — и одновременно политику переговоров, альянсов и обменов; и ошибки, и преступления, и провалы — и одновременно достижения и грандиозные планы на будущее; и строгие иерархии, и централизм — и одновременно конкуренцию и автономность; и обиды, и страдания — и одновременно радость и энтузиазм; и ограбление, и безжалостную эксплуатацию — и одновременно развитие, строительство, модернизацию.

В разные периоды, в разных регионах и в разных ситуациях соотношение всех элементов выглядело по-своему и быстро менялось, что должно быть предметом специальных детальных исследований вместо схематичных обобщений.

В этой советской сложности нет какой-то исключительности. Страны, которые мы считаем «классическими» колониальными империями, тоже были противоречивыми и неоднозначными, внутри них тоже были разные тенденции, опыты и проекты, и отношение к их наследию тоже было и остается различным. Нет, на мой взгляд, никакой необходимости и никаких методологических оснований приписывать СССР какое-то уникальное — неважно, с положительным или отрицательным знаком (которые легко меняются местами) — место в истории XX столетия. Все страны, включая советское государство, проходили общий путь, в котором были и элементы колониализма, и национализма, и мобилизационной модернизации, и фашизма, и социального государства.

[…] Что касается колониальности, то я предложил бы такую формулу: она, колониальность (в виде тех или иных практик, институтов или событий), безусловно, была в советском, но само советское далеко не исчерпывалось колониальным и не сводилось к нему. В некоторые периоды и в некоторых ситуациях колониальный характер отношений мог усиливаться или представляться значительнее, но в целом в советское время такого рода отношения не были доминирующим фактором и структурообразующим фундаментом, определявшим всю государственную политику и все устройство повседневной жизни.

Другое дело, что мы узнаем постколониальный характер сегодняшней ситуации нередко гораздо более отчетливо, чем колониальный характер советского, т. е. постколониализм является самостоятельным явлением и возникает, видимо, из совокупности современных условий, а не обязательно исключительно напрямую из советского прошлого. С распадом СССР многие процессы, которые происходили или начинали разворачиваться в его рамках, были прерваны, исчерпали себя или потерпели неудачу, а колониальные практики и представления оказались в итоге заметнее и вдруг проявились в новых формах, например, в миграции из Средней Азии и в отношении к мигрантам в России. Что подобный итог был закономерен и уже заложен в логику трансформации советской системы — вывод не такой очевидный. Я вижу историю более вариативной и менее детерминированной, а ее последствия — не предопределёнными изначально.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ:

Конечно, если реалистично смотреть на нынешнее состояние умов и вспомнить опять о сегодняшнем политическом контексте, с чего я начал свое эссе, то не стоит надеяться, что вспыхивающая время от времени дискуссия о советском и колониальном скоро завершится и забудется. Скорее уж можно наблюдать некоторую радикализацию мнений в условиях усиления нестабильности/турбулентности в мире и в странах евразийского континента. Я лишь пытался наметить очертания того типа рассуждений, которые могли бы служить мостиком для конструктивного диалога. Может быть, пригодится.