Краткий пересказ

Здесь мы собрали ключевые мысли героя материала — для тех, кто хочет быстро ознакомиться с содержанием. Полную расшифровку интервью можно найти ниже.

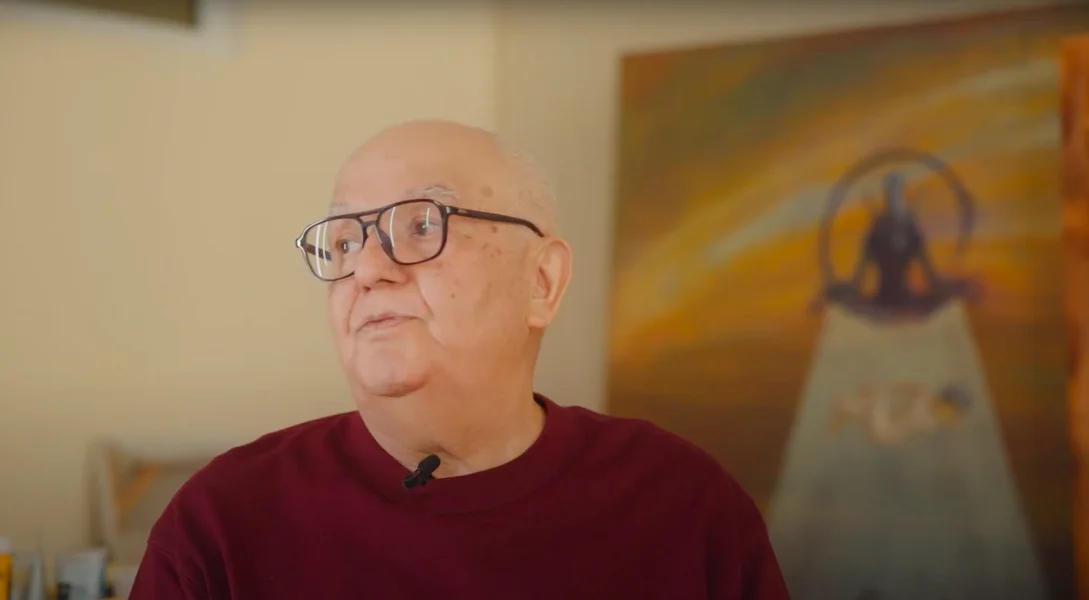

Баходир Джалал — один из ведущих монументалистов Узбекистана, ученик Чингиза Ахмарова и выпускник Академии художеств им. Репина. Он говорит о своей любви к стене как к главному носителю, рассказывает, как смена эпох формировала его подходы, но не ломала внутреннее стремление к искренности и духовному выражению. Художник размышляет о философии жизни, о роли природы и технологий, о свободе творчества и важности самоопределения. Он вспоминает встречи с Шагалом, Ахмаровым и другими мастерами, ценит проект Regeneration и говорит о любви как основе — в семье, в искусстве, в мире. Искусство для него — способ жить в гармонии с собой и временем, и учить этому других.

Видеоверсия интервью

Мы подготовили этот вариант для тех, кто предпочитает смотреть и слушать.

Полная версия

Здесь мы предлагаем полный вариант интервью для внимательного прочтения.

— Вы прошли впечатляющий творческий путь. Почему вы выбрали именно монументальное искусство?

— Я и Джавлон Умарбеков во время учебы в художественном училище имени Бенькова познакомились с Чингизом Ахмаровым — нашим великим монументалистом, народным художником Узбекистана.

Как-то он нас пригласил в мастерскую и показал свой проект — хотел расписать стены института искусствознания. Мы, конечно, были в восторге: все его работы — это росписи, где изображены красивые люди, исторические темы, обряды, традиции. Мне это лично понравилось, потому что это было настолько близко по настроению.

Мы с Джавлоном начали ему помогать, и с этого момента у меня возникло влечение к монументальной живописи. Я тогда подумал, что в будущем тоже стану монументалистом и буду писать свои истории, воспевать культуру и традиции, которые есть на нашей земле.

Чингиз Ахмаров

Это у меня внутри сохранилось. Когда я закончил училище, поехал в Санкт-Петербург (тогда Ленинград), в Академию художеств имени Репина. Два курса я учился на отделении станковой живописи. Очень хороший педагог был — Непринцев Юрий Михайлович, один из ведущих и очень интересных художников России.

С радостью я закончил эти два курса, а потом выбрал другую мастерскую — Андрея Андреевича Мылько, монументальное отделение. Там были еще батальные мастерские: Евсей Евсеевич Моисеенко, мастерская Орешникова, где были уже портреты, станковое направление.

Я выбрал монументальное отделение — и мне это стало интересно. Конечно, было очень тяжело, потому что нужно было полностью освоить всю технологию.

Там много разных видов техник — технология энкаустики, технология по сухой штукатурке, сграффито: два-три слоя алебастровым цветовыми пигментами закладывали основу, потом резали. Нужно было все пройти.

Самое сложное и ценное было — осмыслить монументальную композицию. Если у Чингиза Ахмарова мы смотрели уже готовые работы, где-то пытались помочь и писать, то в Ленинграде приходилось все решать самому — задач ставилось очень много.

После этого у меня окончательно укрепилось желание стать монументалистом. Живописные работы шли параллельно, потому что хочешь не хочешь — ты уже владеешь рисунком, освоил штудии, технологию живописи, а это не так уж сложно.

Но для меня главным всегда была стена.

— На протяжении всей жизни вы менялись и не задерживались в одном художественном направлении. Как вы находили для себя новые стили и подходы?

— Каждая тема или сюжет, который перед тобой стоит, требует своего решения — цветового, композиционного. Если это портрет — то и психологического решения. Стиль всегда исходит от объекта — как ты его видишь и как хочешь изобразить.

Например, я написал портрет Малика Каюмова, кинорежиссера. Для контраста написал клоуна нашего — Акрама Юсупова. Еще написал Камила Ярматова, тоже кинорежиссера.

Я пытался через контраст и статус героев находить свою манеру — не столько стиль, сколько индивидуальное выражение. Опять-таки все исходило от характера или состояния человека, который передо мной сидел.

Если ты пишешь балерину — это одно состояние, если спортсмена — совсем другое. Исходя из таких сравнений, хочешь не хочешь, находишь стиль, формат, цветовое решение.

— Вы работали в разные исторические периоды. Повлияли ли смены эпох и идеологий на ваше творчество и осмысление тем?

— Если в тебе заложена стабильность, стремление к творческому порыву, эти эпохи, хочешь не хочешь, все равно как-то раскрываются в твоих работах.

Ты соответствуешь тем требованиям, которые время диктует. Если в тебе заложена творческая основа, если есть крепкие знания, желания — ты можешь творить в любой ситуации, находиться в стабильном творческом состоянии. Пусть это будет другая эпоха — сегодняшняя или промежуточная.

Например, если сравнить наши эпохи и Средневековье… В XV веке в Европе, в частности в Италии, в эпоху Возрождения, художники в основном воспевали религиозные и библейские сюжеты. Они создавали фрески, писали на холстах.

Что было интересно: они не задумывались о цвете, потому что все было разложено — какая одежда, какая тень, как писать лицо. Колера были готовы для художников. Они просто выполняли свой сюжет готовыми продуктами.

А сейчас абсолютно другое время. Это уже трансформация. Было барокко, рококо, потом период модернизма. Конечно, уважали и сохраняли все, что заложено было человечеством в культуре. Но все равно человеческая возможность, потенциал, заложенный от природы, приводит к постоянному поиску, к желанию сделать что-то новое.

И самое ценное, к чему пришло человечество: ученые, музыканты, художники пришли к самоопределению — кто ты есть. Вот это обращение внутрь себя — ты должен проявить то, что в тебе заложено, в своем творчестве, своих произведениях. Это касается и поэзии.

Примеров много — Шекспир, Данте, Пушкин, Лермонтов, Толстой, зарубежные писатели, например, Маркес. Где человек живет своим творческим самовыражением, через свои внутренние настроения, переживания воспевает в своих произведениях.

XX век является поворотным, кульминационным, особенно ярким. В театре, например, Мейерхольд, в живописи — новый взгляд, новое видение. Сальвадор Дали представил свое творчество на базе классической школы — сюрреализм, свои видения, свое восприятие.

Пикассо сделал революцию в искусстве. В человеке заложена вот эта непосредственность видения, непосредственность желания отразить то, что есть. Он передавал свое первое впечатление. Можем сказать, это у детей есть: когда они в восторге сохраняют какое-то свое видение, выражают свое настроение в рисунке.

Пикассо тоже прошел путь, освоил штудии, сознательно пришел к новому способу видения и взгляда. Или Густав Климт — это период почти параллельный или чуть раньше. Он создал абсолютно другую особую поэзию, эстетику, восторг, изощренность, тонкость взаимоотношений между людьми, влюбленными. Он сделал очень много интересных работ и является одним из начинателей периода модернизма.

Таких художников было очень много. XX век полностью изменил все: архитектуру, музыку, поэзию. Сегодня мы живем на базе этих накопленных ценностей и пытаемся осознать себя. И в этом осознании пытаемся найти себя.

Вы говорите: я работаю по-разному. Я, например, считаю — как меняется погода, так меняется и человек: в гармонии и единстве с природой. Мы не можем отрицать, что мы — дети природы. Наше состояние создает удивительные настроения в живописи, в рисунке.

Наша задача — не только украсить, но и дать людям духовный контакт с работой, заложить философскую основу, чтобы они могли осмыслить и понять, что именно происходит в работе.

А еще о Баходире Джалале рассказывала в интервью HD magazine галерист Наталья Андакулова:

— Расскажите, пожалуйста, о вашей жизненной философии как художника.

— Философия — это сама реальность. Это определение твоего кредо жизни, осмысление всего того, что ты вокруг себя видишь и что в творчестве пытаешься трансформировать — свое состояние — и передать их зрителю.

В итоге получается, что вся наша жизнь — это философия. Если вспомнить мудрецов — Лао-цзы, Конфуция, Аль-Хорезми, Бируни, — они тоже пытались философски осмыслить свое пребывание на этой земле. Они стремились понять, к чему пришли, что получили и с чем ушли. Это очень сложный момент в жизни.

— Вы говорили, что художник должен чувствовать природу, тему, эпоху. Как развить в себе эту способность и научиться передавать ее в произведении?

— Подсказок тут нет. Человек индивидуален тем, что он видит мир по-своему и старается, — если ему дано и заложено в нем — передать эти перемены, происходящие и в мире, и в людях, в их психологии.

Например, сейчас технологии активно входят в нашу жизнь: искусственный интеллект, IT, разные медиа.

Искусственный интеллект, если говорить образно — робот, — как будто стремится помешать. Но я уверен, что у него это не получится. Он напичкан информацией, но у него нет души, видения, чувства. Так что он не в состоянии увидеть то, что я могу видеть и что я хочу видеть.

Он напичкан информацией. Он может меня напичкать информацией, но остается плоским в передаче этой информации. Конечно, все зависит от того, кто работает с искусственным интеллектом, чтобы получить информацию. Он может дать информацию, если человек глубоко знает тему и через свое внутреннее состояние правильно формулирует запрос. Но это тоже такой хаос какого-то твоего настроения и запроса.

Искусственный интеллект может помочь в иллюстрациях, в книгах, в исторических реконструкциях. Сейчас искусственный интеллект пытается возродить, показать очень многое: сюжеты, истории, современность, космос. Но это все — отвлеченный момент.

Но когда он тет-а-тет — он не сможет сравниться с человеком. Человечество все еще находится в процессе развития, и мы сами не достигли того, что в нас сверху заложено.

Я пытаюсь донести это до студентов, чтобы они четко понимали: они — личности, созданные Богом, посланники. И они должны добиваться своих откровений в своем творчестве и в среде, где они живут.

Если не будет любви и гармонии — человечество может утонуть.

— Какой принцип или философию вы стремитесь передать своим ученикам?

— В первую очередь — это искренность. Искренность в отношении, во взаимоотношениях. Попытаться понять все, что происходит, и то, что было, осмыслить это, понять реальность, в которой они живут, и то, что они хотят после себя увидеть.

В итоге получается, что мы постоянно в поиске. Поиск — это момент постижения, осознания, созерцания, восторга и вдохновения. Это и есть база и почва философского осмысления всего, что ты делаешь в творчестве. Это, наверное, самое основное.

— Вы преподаете уже много лет. Что в вас изменилось как в педагоге за эти годы?

— Поначалу, как молодой педагог, я пытался внедрить в студентов понятие штудии, рисунка, обращения с материалом — бумагой, карандашом. В живописи — понятие работы на холсте, технологии. Это азы, как с сольфеджио: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.

На первом курсе давал те знания, что сам освоил. Со временем я сам менялся и старался, чтобы студенты тоже осознавали процесс трансформации.

Я вводил их в тот самый пик искусства так, чтобы они горели желанием. Пока они молоды, пока могут что-то делать — писали огромные холсты, темы были глобальные, человеческие. Этот процесс помогал формироваться мне как педагогу, художнику и человеку.

Видя их чистоту и непосредственность, я пытался сохранять это в себе. И я сам над собой работал, практически постоянно набирался опыта. Педагогом быть очень сложно. Сначала поэтапно даешь знания, а потом сам растешь и думаешь: что дать студенту, какое знание главное, и что нужно развивать.

— Расскажите, как вы выбирали темы для своих фресок и как готовились к каждой из них?

— Во-первых, когда тебя приглашают на какой-то объект, ты сидишь и думаешь. Изучаешь интерьер, сам объект, смысл — что это за место и насколько оно нуждается в твоих работах.

Что нужно сделать, чтобы не просто формально выполнить свою работу, а чтобы человек мог прийти и подумать, посмотреть, как красиво написан цветок или веточка… А нужна какая-то смысловая нагрузка.

Монументальное искусство, кроме созерцательного восприятия, имеет духовное движение, обогащение внутреннего состояния.

Когда меня пригласили в Талимарджан, Кашкадарьинская область, к водохранилищу — там степь, пустыня. Попросили сделать работу. Вода — это жизнь. Я сделал роспись со сбором урожая и праздник урожая. Показал, как человек своим трудом, любовью к земле создает себе рай и получает результат.

Потом был Дом кино. Тогда директором был Малик Каюмов, кинорежиссер и народный артист. Я как-то спросил у него: «Что делать?» И он ответил: «Делай, что хочешь».

Читайте также:

На одной стене я показал борьбу за свободу и независимость души и нравов — изобразил Европу и Латинскую Америку. На другой стене — наших кинорежиссеров, внесших свою лепту в историю кинематографии. Фрагментами показал, кто и какой период отразил, кто формировал кинематографию страны и мира.

Таких работ было много: в Бельгии, Италии, Москве. Все шло нормально: работали, и в Ташкенте — много объектов. Какие-то работы со временем заменили работами других художников, потому что они не соответствовали новым требованиям.

И вы знаете, какой-то опыт, путь, который я прошел — это не просто накопление информации, а граней жизни: где-то добро, где-то зло, интриги, процессы. Мы только читали или видели это в Шекспире, в Омаре Хайяме — театр как жизнь. Так и есть. Они своим опытом и знаниями показали удивительно сложный мир человека.

— Как заказывали фрески и монументальные работы в разные годы?

— Я могу один пример рассказать. Когда руководителем страны был Шараф Рашидов, строился киноконцертный зал в Ташкенте. Там был зал, где собирались артисты и руководство после выступлений. Мне предложили сделать гобелен. Я подготовил эскиз.

Была традиция — обязательно работу должен был одобрить кто-то из руководства. Мы с утра поехали в Центральный Комитет. Присутствовали главный художник, директор и я — автор. Шараф Рашидович посмотрел и спросил:

— Худсовет смотрел?

Мы ответили:

— Да.

— И что?

— Дали добро.

Он сказал:

— Давайте, начните. Раз профессиональный орган одобрил.

Он доверился специалистам. Это был момент, который я никогда не забуду.

Позже заказчики тоже смотрели работы, но таких сложных моментов не было. Но после смены власти, с наступлением независимости, появились новые критерии. Какие-то мои работы сказали заменить другим авторам из-за несоответствия новым требованиям.

Сначала это было тяжело принять, но я понял, что жизнь продолжается, и начал творить дальше.

— Как вы считаете, возможно ли, чтобы искусство стало вне времени и вне политических или социальных процессов?

— Я часто бывал за рубежом. По опыту встреч с художниками или когда я сам какой-то заказ выполнял и встречался с такими людьми, я видел: за рубежом художника обожествляют. Для них художник — это чудотворец. Им интересен твой взгляд.

Тему дают, но не говорят, как делать. Они учитывают, как ты воспринял эту тему, что ты — иностранец. Им интересно, как я тему разрешу. Это было приятно: они удивлялись моему восприятию их темы, концепции. И они с открытой душой воспринимали, как я понимаю их запросы, их концепцию, которую они мне дали.

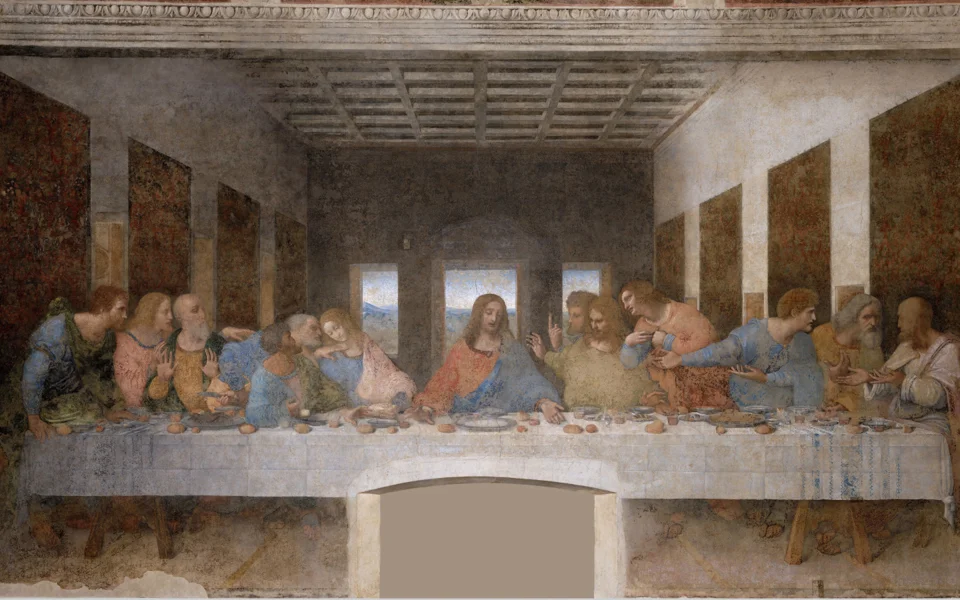

Свободное восприятие и выражение в творчестве там ценится. В эпоху Возрождения Леонардо по-своему сделал «Тайную вечерю». Другие художники — по-своему. Тема одна, но смотрите, какое богатство оставили художники - каждый по-своему.

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

Личное восприятие темы — это самое ценное. Мне иногда любопытно: как люди узнают, что что-то не так? Когда говорят: «Это не пойдет. Это неправильно». Мне хочется спросить: откуда вы это знаете?

— Расскажите о самых значимых встречах в вашей жизни.

— Самое важное — это поездки, встречи во время них. В Америке, на Востоке я встречал королей, политических лидеров, королеву. Писал их. Так получилось, что судьба свела.

Во время учебы я встречался с Марком Шагалом. Наш педагог, Андрей Андреевич Мыльников, предложил: «Хотите, организуем встречу? Шагал в Ленинграде, проездом в Витебск, мы можем встретиться». Мы, конечно же, согласились. Живая легенда перед нами сидела!

Марк Шагал. Фото: Петр Шумов

Мы слушали его, хотели достичь такого же состояния, чтобы нас тоже когда-то удостоили такой чести, когда мы достигнем какого-то этапа.

Ценны были встречи с нашими художниками: Абдукаххаром Абдуллаевым, Рахимом Ахмедовым — с ним мы часто встречались, так как он был председателем Союза, — Чингизом Ахмаровым, интересным искусствоведом Рафаэлем Такташем.

Много было встреч, которые сформировали нас как людей и художников. И это обогатило наше творчество, отношение, общение с людьми.

— Как вы считаете, влияют ли на происходящие в искусстве процессы особенности нашего так сказать восточного менталитета — привычка опираться на мнение других?

— Я вырос в абсолютно другой среде. Тогда жизнь была другая. Мы — воспитанники абсолютно другой эпохи и среды. Не было догматизма. У меня была свобода всегда. Желание достичь, идти прямо к цели, убедительно.

Я узбек, вырос среди узбеков. Из Маргилана. Отец мой — из Ферганской долины. Там я получил воспитание, углубился в культуру, традицию. Этическая сторона, любовь к ближнему — это мне дали в детстве, и это сохранилось.

Я не считаю себя сентиментальным. Я хочу реально оценивать ситуацию. Это мною движет. Я хочу закричать — выразить свою боль через холсты. Пропуская происходящее через себя, стараюсь уловить пульс времени.

Я очень эмоциональный, чувствительный. Пытаюсь осознать и оставить впечатления в эскизах, рисунках, живописи, инсталляциях. Очень много любопытного происходит.

Выставка, которую я сейчас делаю, — это мой душевный крик. Попытаюсь донести до зрителей свою боль или радость. Я хочу, чтобы люди видели, как я жил, что в меня заложено, как воспринимал мир.

— Что вы думаете о культурных процессах, происходящих сегодня в Узбекистане? Как оцениваете творчество молодых художников?

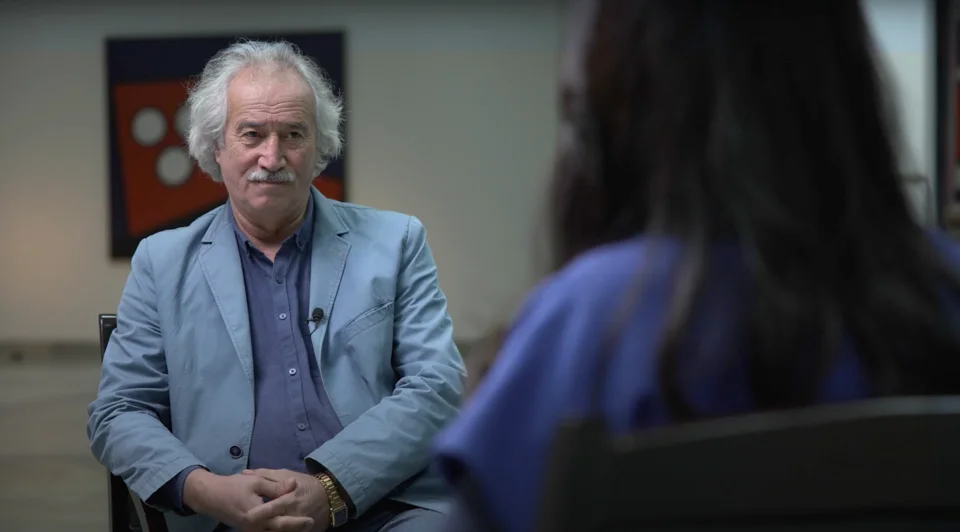

— Вы знаете, особенно в последние годы были интересные процессы, поиски, вспышки. Но с прошлого года появился очень интересный проект фонда Каримова — Regeneration. Я считаю, это один из лучших проектов за последние годы.

Выставка Regeneration Art Gallery в Tashkent City Mall

Есть Академия, Союз художников, галереи, которые могли бы вести свои проекты и показывать искусство. Но этот проект дал свободу, которую долго ждали. Организаторы нашли молодых художников из всех областей. Это был крик души, поиски, ответы на динамику, трансформацию времени. На первой выставке это уже было видно. Вторая выставка была более утонченной. Определились новые имена.

Есть надежда на завтрашний день, что искусство будет. Самое главное — это свобода: самоопределение, откровение, восприятие всего происходящего и его выражение. Фонд поддержал это. Я считаю — это явление, поворот. Благодарен, что есть фонд и люди, работающие на благо своей страны и во благо искусства.

Есть и другие галереи, которые определяют свои критерии на высоком уровне, но пока Regeneration — на высоком уровне.

— Вы говорили, что ваша супруга — ваша главная опора. Расскажите, пожалуйста, о ней и о вашем союзе подробнее.

— Я — счастливый человек. В студенческие годы я нашел человека, с которым мы пришли к взаимопониманию. Галина, моя супруга, из Карелии, фамилия — Иванова.

Тогда мы не думали о национальностях. Главное было — внутреннее взаимопонимание и взаимоотношения. Это состоялось, получилось. Я благодарен моей прекрасной супруге, моей Галине. Мое становление, формирование, как я мыслю… Я надеюсь, добился каких-то успехов — это ее огромная работа и поддержка. Это мое счастье.

Мы воспитали двух прекрасных дочерей, которые тоже связали свою жизнь с искусством — они продолжают творить и жить. Мы живем одной семьей, переживаем вместе радости и горе. Период ковида, который весь мир пережил, был тяжелым. Семья — это щит. Мы поддерживали и помогали друг другу.

Когда я тяжело заболел, конечно, семья поддерживала; но и руководство Академии художеств, Ахмадхон Хабибжанович Нур в тот же миг, в тот же день сразу оказал помощь. И фактически через три месяца я вернулся к жизни и работе.

Благодарен врачам, которые проявили внимание. Иногда чувствуешь единство, солидарность. Любовь к ближнему по природе всегда есть в человеке. Это мозг и определенное состояние мешают людям.

Человек рождается чистым, открытым, с восторгом, с наслаждением. Но атмосфера, окружение делают человека против человека. Я сделал серию плакатов «Человек против человека». Это осознанный процесс. Это всегда было.

Но я верю, что чистота, любовь, вера в будущее всегда спасают. Периоды менялись и повторялись. Но я уверен, что человечество осознает, что происходит — это неправильный ход со стороны. Глобалисты пытаются сознательно вести человека не туда, на нет. Говорят: «Человечества много, планета не выдерживает», — туда-сюда, но смотришь — там столько всего еще в природе.

Так что я думаю: все-таки человек с любовью и сознанием откроет и достигнет путь к свету.

— Как сохранить этот свет? Как у вас сохраняется любовь к жизни?

— Мы не должны забывать, что Бог — кто-то говорит Аллах — создал человека по своему подобию, чтобы человек восторгался Его созданием: природой. В природу Он добавил фауну, флору — чтобы человеку не было скучно.

И также то, что в человеке заложено, — и в фауне, и во флоре — эти же ДНК, будем говорить, нейроны, которые в человеке есть, есть и в природе. Они тоже плодятся, они тоже рождаются. Осень, зима — постоянный обмен происходит. Он создал гармонию.

Эта гармония ведет нас к свету. Есть личности, которые пытаются заслонить солнце, свет.

Но вспомните Диогена. Когда Александр Македонский услышал, что какой-то чудак в бочке живет и ходит с лампой во время света, захотел посмотреть. И многие знают эту притчу: как он подошел к нему, сидит в бочке старикан, а тут сам Александр Македонский стоит. И Диоген сказал: «Не заслоняй мне солнце».

«Александр Македонский перед Диогеном». Тупылев И. Ф., 1787 г.

Вот эта открытость, свобода, данная человеку с рождения, — мы не должны об этом забывать.