Логотип проекта «Шагаю.уз»

— Как реагировали участники?

— Формат прижился. Идти, смотреть, разговаривать, а иногда — просто молчать. Люди удивлялись: «Разве в Ташкенте есть такие места?» — Конечно, есть! И много. На одну из прогулок пришли 56 человек — и я поняла, что это нужно людям. Мы открывали город — шаг за шагом. И это было по-настоящему.

— Проект начинался как городская инициатива. А как он перерос во что-то большее?

— В 2017–2018 годах мы стали выезжать за пределы Ташкента — сначала в пригород, потом в горы. Первые маршруты были простыми: Сукок, Институт Солнца. Тогда Сукок еще не считался популярным направлением — никакой коммерции, турфирм или гидов. Мы встречались на Куйлюке, добирались до Паркента, а дальше — перекладными до заповедника. Все строилось на энтузиазме. Конечно, позже появились организованные туры, повторяющие наши маршруты, но у нас это была романтика — чистое открытие.

Постепенно география расширялась: мы стали выбираться и в соседние республики. Один из ярких моментов — декабрь 2018 года, когда мы впервые выехали за границу. Сначала — Худжанд в Таджикистане, затем — Шымкент в Казахстане. Все расходы участники оплачивали самостоятельно. Мы возвращались уставшие, но полные впечатлений.

— Во время пандемии COVID-19 многое изменилось, в том числе и в сфере туризма. Это коснулось ваших проектов?

— Конечно, COVID внес свои коррективы: пришлось реже собираться, больше ходить в одиночку или с маленькой группой. Но привычка к исследованию осталась. Я старалась выбирать те места, где не ступала нога массового туриста — это по-прежнему мой принцип.

— Что вас особенно влечет в таких поездках?

— Заброшенные города. Янгиабад в Узбекистане, старый шахтерский городок в Таджикистане… Мы были первыми, кто туда поехал. Потом — коммерческие туры, потом — интерес от местных властей. Например, в Янгиабаде теперь развивается инфраструктура, появились туристические проекты. И в этом я вижу результат: такие места оживают. Значит, не зря шли.

Пока идешь — город оживает

— Вы продолжаете устраивать городские прогулки?

— Сейчас — гораздо реже. Если и выхожу, то это тематические маршруты: прогулки по мозаикам, Чиланзару, иногда викторины или квесты. Просто водить людей мне уже неинтересно — изменилось восприятие времени, появилось другое понимание ценности знания.

— И все это не приносит дохода?

— Мне понадобилось семь лет, чтобы сформулировать честный ответ на вопрос: «Почему ты не монетизируешь проект?» Я всегда отвечала: «Потому что я не профессиональный гид, у меня нет лицензии». Но в прошлом году я все-таки закончила курсы, получила диплом. Признаться, многое из того, чему учили, я делала интуитивно — сама проходила маршруты, рассчитывала логистику, просчитывала время, знала, где свернуть, где остановиться. Сейчас официально я не работаю гидом, но если снова позовут — я снова надену кроссовки, возьму камеру и пойду. И город пойдет со мной.

— А за пределами Узбекистана — что вдохновляет вас в путешествиях?

— Путешествую одна и не так давно. Но уже была на Байкале, в Индии, в Лондоне, в Бутане. Много кто боится путешествовать в одиночку, но страх — он чаще всего в голове.

Байкал поразил тишиной, Бутан — внутренней тишиной и отсутствием туристической суеты. В Европу попала по работе — конференция в Лондоне, а потом заехала в Шотландию. Я не гоняюсь за брендами — я инвестирую во впечатления.

— А как насчет нетуристических маршрутов внутри страны?

— Я обожаю сельские маршруты. Например, поселок Варганза в Кашкадарье — там целые гранатовые сады. Правда, зимой 2022–2023 годов они сильно пострадали. Или арабская диаспора — переселенцы, которые ткут уникальные безворсовые ковры келимы, женщины в традиционных одеждах. Это будто живой музей.

Из Варганзы узбекистанский стрит-арт художник Vargunza, читайте наше интервью с ним:

В Лондоне меня поразил подход к сувенирам — в каждом музее свой набор. Это грамотный маркетинг: турист уходит не просто с магнитом, а с впечатлением, которое хочет повторить. У нас же — все одинаково. Многое теряется, хотя потенциал огромен. Мы недооцениваем собственные сильные стороны.

От прогулок — к археологии городской мозаики

— С чего начался ваш интерес к ташкентским мозаикам?

— Это произошло не вдруг. Просто однажды я заметила, что стала видеть то, что раньше ускользало от взгляда. Мы гуляли по городу, и я все чаще обращала внимание на мозаики, украшающие фасады домов. Тогда я уже состояла в Facebook-сообществе «Молодая фотография Узбекистана» и публиковала свои снимки — пусть любительские, снятые на телефон, но искренние.

И вот однажды я увидела пост Олега Бурнашева — он объявил о создании новой группы «Мозаики Узбекистана» и предложил делиться фотографиями мозаик, встречающихся в городских прогулках. Я откликнулась сразу: у меня уже были снимки, и я начала выкладывать их в группу. Вскоре Олег написал мне лично. Он предложил связаться с Валентиной Жарской — вдовой художника Николая Жарского — и их дочерью Татьяной, вдруг у них сохранились архивы. Конечно, я написала. У меня было множество вопросов.

Валентина Алексеевна оказалась очень открытым человеком. Мы разговорились, и она посоветовала встретиться с Юрием Георгиевичем Мирошниченко — главным архитектором института «Ташгипрогор», близким другом семьи Жарских. Он рассказал, что после землетрясения 1966 года в Ташкент прибыли братья Жарские — Петр, Николай и позже Александр. Сначала они работали в «Ташгипрогоре», затем перешли в домостроительный комбинат ДСК-1. Там, среди строительного мусора, — битой плитки, керамических осколков — и появилась идея, которая изменила визуальный облик города. Кто-то видел в этом хлам, а они — мозаичный материал.

Братья Жарские создали и ряд мозаик, посвященных Космосу, читайте наш материал:

Петр Жарский создал эскиз первой крупной работы и показал его Мирошниченко. Композиция была смелой — люди в национальной одежде, мифологические существа, красная лента, орнаменты… Было искушение отказаться. Но Мирошниченко решил поговорить с художником — и перед ним открылся не только профессионал, но и невероятно интересный человек: Петр учился в Ленинграде, жил во Франции, окончил Мухинское училище. После этого диалога эскиз был одобрен. И вскоре на улице Мукими появилась первая мозаика — дерзкая, яркая, живая.

Мозаика на улице Мукими в Ташкенте. Фото: Фотима Абдурахманова

Никакого скандала не произошло. Ташкент принял ее. И началась целая эпоха: от Катартала до двадцатого квартала Чиланзара один за другим появлялись дома с мозаиками. Они становились частью городской среды — живой, свободной, красочной.

Сначала это были только жилые дома, фасады которых расцветали под руками художников. Но мне стало интересно: кто создавал мозаики на общественных зданиях? Кто авторы? Так начался мой собственный поиск.

От фото к книге

— В какой момент ваш проект вышел за рамки прогулок и личного интереса?

— Все изменилось, когда я познакомилась с работами Филиппа Мойзера — немецкого урбаниста, глубоко интересующегося архитектурным наследием советской эпохи. Он лично знал Николая Жарского, изучал домостроение по всему постсоветскому пространству и собрал обширные архивы: фото, тексты, книги. Архитектура в его подходе — не просто бетон и стекло, а зеркало культурной памяти.

Именно он предложил создать путеводитель по мозаикам Ташкента — ориентированный на иностранных туристов. Но ему нужен был не просто фотограф, а кто-то, кто сможет оживить объекты историческим и культурным контекстом. Не просто «адрес, дата, автор», а рассказ: что изображено, какой обряд, какие символы. Вот, например, мозаика на фасаде Узэкспоцентра — узбекская свадьба. Для местного это понятно, а туристу нужна расшифровка. Тогда мозаика превращается в мост между культурами. Мне это было близко — и я включилась в работу.

А еще Филипп Мойзер написал нам колонку по строительству советских городов. Почитайте:

— Кто помогал распознавать авторов мозаик?

— Прежде всего — Юрий Мирошниченко и Валентина Жарская. Благодаря их памяти мне удалось понять, какие работы принадлежат Петру или Николаю Жарским, а какие — другим мастерам, чьи имена остались только в устной истории.

— Получилось ли реализовать путеводитель?

— В 2019 году проект заморозили из-за нехватки ресурсов. Но в 2023-м Филипп снова вышел на связь: он закончил книгу о братьях Жарских — с моими фотографиями, сделанными еще тогда. Он снова приехал в Ташкент, продолжил исследование, съемки, встречи. Сказал, что путеводитель все же будет — и включит не только мозаики, но и фрески, скульптуры, барельефы, все, что формирует визуальную душу города.

Фотографии ташкентских мозаик для Филиппа Мойзера

После произошла еще одна интересная встреча. Со мной связалась журналистка Валерия Наянова, автор YouTube-канала «По матрешкам». Она решила снять фильм о мозаиках Ташкента. Я познакомила ее с Юрием Мирошниченко, Валентиной Жарской, Владимиром Бурмакиным — все они попали в кадр. Фильм вызвал сильный отклик — и в Узбекистане, и за его пределами.

Для проекта это стало поворотным моментом — этот фильм увидел Уткир Шерманов из Департамента цифрового развития. И там родилась идея — создать сайт о ташкентских мозаиках. Мы с Алексеем Хеном, арт-директором Age Tashkent, обсудили структуру портала. Я собрала все: фото, имена, адреса, источники. И тут пришло сообщение от Филиппа: он приедет в апреле с презентацией книги. Тогда я предложила: давайте запустим сайт накануне — устроим двойной культурный старт. Это не коммерция. Это — память, смысл, город.

Сайт, посвященный ташкентским мозаикам. Скриншот

Когда мозаики оживают

— Какой была реакция на запуск сайта?

— Очень вдохновляющей. Мы не просто собрали мозаики в одном месте — некоторые из них буквально ожили. Благодаря анимации теперь можно скачать специальное приложение, навести камеру телефона — и мозаика начинает двигаться, дышать, рассказывать. Это настоящее волшебство.

— Сколько объектов удалось задокументировать?

— Сейчас на сайте — 502 мозаики. Из них, к сожалению, 17 утрачены. Но то, что сохранилось, уже формирует значимый пласт визуальной памяти. Главное — эти объекты теперь систематизированы, доступны и защищены. Ведь задокументированный объект уже не так просто уничтожить. Появились спонсоры, и это дало нам второе дыхание. Один из самых важных шагов — демонтаж рекламных баннеров с фасадов, украшенных мозаиками. Это было непросто: коммерческие интересы, договоры, арендодатели… Но результат есть — баннеры сняли, и город «задышал».

— Появилась ли официальная защита мозаик?

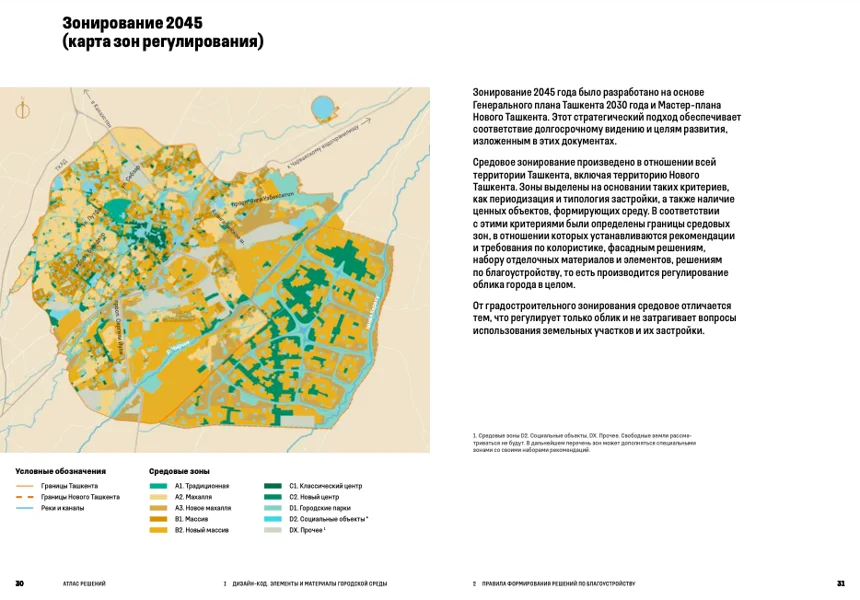

— Да. Осенью 2024 года Дирекция по строительству Нового Ташкента выпустила документ — «Дизайн-код городской среды». Там четко прописано: если на фасаде есть мозаика, реклама запрещена. Нарушения влекут административную ответственность. Это был важный шаг: нас услышали.

«Дизайн-код городской среды» Ташкента. Скриншот

Также мы снова объединились с Филиппом Мойзером и решили выпустить путеводитель параллельно с его книгой. Сейчас работа почти завершена. Это будет не просто карта, а культурное путешествие по мозаикам Ташкента — с историей, с голосом, с живым взглядом на город.

Новые открытия, новые имена

— Вы продолжаете искать и находить мозаики?

— Да, и порой совершенно неожиданно. Однажды мне написала Дарья Петрова — россиянка, дочь художника-монументалиста, который когда-то работал с Владимиром Бурмакиным. Отец уехал из Узбекистана в 1995 году, а в начале 2000-х ушел из жизни. Дарья прислала фотографии, где он собирает мозаику во дворе детского сада в Урде. Теплая, добрая работа, созданная для детей. Я поехала — и нашла этот объект. Новая мозаика, новое имя, новая история.

Точно так же было и с панно «Свадьба» на фасаде Узэкспоцентра. Долгое время мы не могли выяснить, кто автор. И вдруг со мной связался молодой человек – внук автора этого «полотна» Дильмурада Юсупова. Он передал документы, фото, мы созвонились, и в итоге удалось восстановить биографию художника. Это было словно озарение.

Панно «Свадьба» на фасаде Узэкспоцентра. Видео: «Шагаю.уз»

— То есть поиск авторов продолжается?

— Это одно из главных направлений. Часто приходится пересматривать уже устоявшиеся версии. Вот пример — мозаика у входа в Текстильный институт. Ее хотели закрасить, но одна из проректоров отстояла панно. В соцсетях поднялась волна, и вскоре представитель Агентства по охране наследия заявил, что автор — Ирена Липиене. Но я засомневалась: Липиене известна витражами, стеклом, но мозаик за ней не числилось. В итоге выяснилось, что настоящие авторы — Алексей Штейман и Григорий Дервиз. Мозаика была создана в 1982 году.

— Что насчет утраченных мозаик?

— Сейчас на сайте числятся 17 утраченных объектов. Но еще недавно было 19. Две работы удалось вернуть: спонсоры помогли восстановить мозаики, закрашенные в рамках программы «Обод махалля». Оплатили работу альпинистов, материалы — и через два дня изображения снова засияли. Их статус на портале изменился: они снова с нами.

— Какие мозаики еще ждут своего шанса вернуться в город?

— Есть работы, которые можно спасти. Но важно понимать: это не просто акт доброй воли. Даже очистка стены требует официального разрешения. Все должно быть согласовано с Агентством по охране культурного наследия и Фондом развития культуры. Это не формальность. Фонд сопровождает проект на каждом этапе, консультирует, помогает. Без него ни одно ответственное решение невозможно. И это правильно. Потому что мозаика — это не просто узор, а культурный код города. И обращаться с ним нужно бережно.

Почему исчезают мозаики

— Почему мозаики начали исчезать? Ведь это культурное наследие...

— Не думаю, что их кто-то целенаправленно уничтожал. Все происходило стихийно — в атмосфере равнодушия, бюрократии, отсутствия вкуса. После обретения Независимости началась волна масштабных реконструкций. Старые здания сносили — под новые офисы, жилые дома. Часто никто даже не замечал, что на фасадах были мозаики. Например, спортивный комплекс «Трудовые резервы». Его снесли, построили новый — и вместе со зданием исчезла и мозаика. Не сохранилось ни фото, ни упоминаний. Точно так же — мозаика в Доме знаний: в начале 2000-х шла реконструкция, и все пропало без следа. Хотя позже архитектор Юрий Мирошниченко сказал, что панно осталось — просто закрыто гипсокартоном. Но другой исследователь, Борис Чухович, писал, что оно утрачено. И все, что у нас есть сейчас, — это надежда.

Панно в cпорткомплексе «Трудовые резервы». Мозаика «Бегущая Олимпийка». Источник: Письма о Ташкенте

— Вы пытались это проверить?

— Да. В прошлом году, во время ремонта Русского драмтеатра, я случайно увидела сквозь демонтированную облицовку кусочек старой стены — фрагмент, который может оказаться частью той самой мозаики. Я успела его сфотографировать. Осталось только одно — аккуратно вскрыть и проверить.

— А если говорить об особенно ярких, но пострадавших мозаиках?

— Очень больно смотреть на панно у Сквера Амира Темура. Великолепная композиция из смальты — символы Амударьи и Сырдарьи, живые, яркие цвета. Но у женских фигур были обнаженные участки тела — и их просто закрасили серой краской. Технически это можно восстановить, но никто не решается. Слишком «неудобная» работа для зоны с жесткими архитектурными стандартами.

— Появляется ли интерес к мозаикам у нового поколения?

— Да, и это радует. Молодые художники, дизайнеры, архитекторы все чаще обращают внимание на мозаики. В кафе, гостиницах — появляются декоративные панно. Это становится частью визуального языка города.

— Какие современные проекты вдохновляют вас?

— Центр исламской цивилизации. Там мозаика стала ключевым элементом оформления. Эскизы создал Алишер Аликулов, их собрали в Китае по шаблонам и вернули в Ташкент. Темы — история, духовность, просвещение. И главное — был сделан выбор в пользу мозаики, несмотря на ее сложность и высокую стоимость.

— В советское время все делали вручную?

— Да. Смальта — плотное цветное стекло — привозилась из Ленинграда и Прибалтики. Ее дробили, кололи, подбирали по цвету, укладывали вручную. Это был трудоемкий процесс. Сейчас смальту почти не используют. Даже китайские мастера применили другое стекло — гладкое, однородное. На вид — красиво, но по сути — уже совсем другое.

— Какие еще виды мозаики встречаются в Ташкенте?

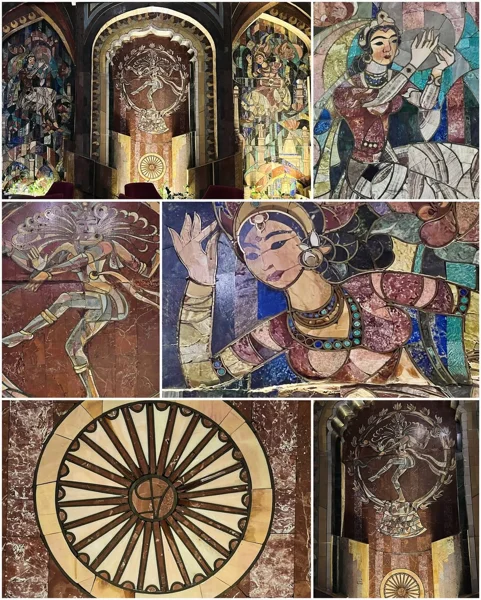

— Самая редкая и ценная — флорентийская мозаика. Ее использовал Абдумалик Бухарбаев в своих работах — в телецентре, бывшей гостинице «Тата», на станциях метро «Новза» и «Узбекистанская». Это ювелирная техника — яшма, гранит, мрамор, камни без швов, стык в стык. По-настоящему уникальное произведение искусства.

Мозаичное панно в холле гостиницы Le Grande Plaza Hotel (бывш. «Тата»). Фото: Фотима Абдурахманова

— А что насчет мозаик с советской символикой? Они сохранились?

— Они есть, но немного. И это не агитация, а часть визуальной памяти. Например, мозаика на Каракамыше: голубь мира, серп и молот. Никто ее не трогает. Или мозаика на панельном доме — рабочий с обнаженным торсом, рядом — пионеры у костра. Символика вписана мягко: цветы, бабочки, арфа. Это уже история. Жарские в поздних работах на массиве Водник изображали сцены из жизни: свадьбы, пары, дети. Все — живое, человеческое.

— Но ведь есть и исключения?

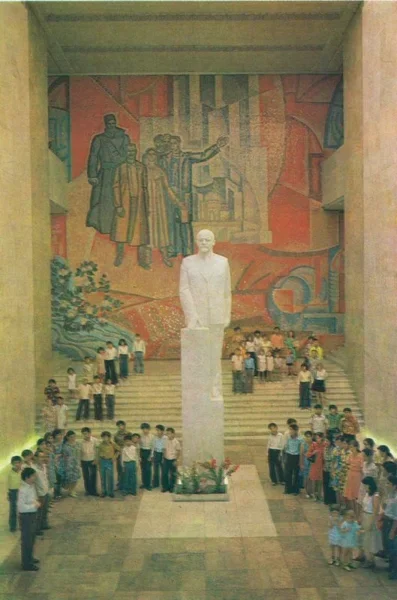

— Конечно. Самое известное — мозаика с Лениным в бывшем музее, сейчас — Историческом. Ее закрасили, поверх — пейзаж. Но, по слухам, она сохранилась под слоями. Это, пожалуй, единственная идеологическая мозаика в городе. Мы не хотим стирать прошлое — мы хотим его осмыслить.

Центральный зал музея В.И. Ленина в Ташкенте. Источник: Письма о Ташкенте

— Были случаи, когда мозаики удавалось спасти?

— Да, это мозаика художника-монументалиста Арнольда Гана на здании газетного корпуса. Когда здание решили реконструировать, мы предлагали сохранить панно. Варианты обсуждались — например, перенести в парк. Но мозаика огромная. Ночью ее демонтировали, и наутро она уже исчезла. Фонд культуры заверил, что она будет установлена во дворе за бывшей гостиницей «Тата», где создают культурный центр. Она пока на складе. Но сейчас, по сообщениям некоторых СМИ, мозаика будет установлена во Французском культурном центре. Это работа, которой нужно пространство. Возможно, стоит создать музей под открытым небом — как парк искусств «Музеон» в Москве.

— Где можно организовать такое пространство?

— Где-нибудь между старым и новым Ташкентом, ближе к парку «Янги Ўзбекистон». Там пока есть место. Пусть это будет не музей, а галерея. Как в парке «Кок-Тобе» в Алматы: мозаика художника Молдахмета Кенбаева «Девушка с сувениром» («Сулушаш») стоит в каркасе у склона горы — не мешает, но говорит.

Утраченные, но не забытые

— Есть ли среди мозаик такие, за которые вы особенно боретесь?

— Да. Самая важная для меня сейчас — «Фархад и Ширин». Это два панно на соседних фасадах: на одном — Ширин, на другом — Фархад. Сильные по композиции, насыщенные символикой. Но мозаика с изображением Фархада сильно пострадала: солнце, ветер, осадки — все разрушало поверхность. К тому же она была собрана вручную на домостроительном комбинате и смонтирована уже на фасаде. Такую технику сейчас не используют, такой смальты больше не производят — она была яркой, фактурной, живой. Восстановить в оригинале невозможно. Но можно — зафиксировать, сохранить сюжет.

Я консультировалась с Мариной Ростиславовной Бородиной, академиком Академии художеств. Она предложила решение — 3D-печать изображения на стене. Да, это не мозаика в классическом понимании, а мурал. Но если это единственный способ вернуть «Фархада и Ширин» в городское пространство — значит, стоит попробовать.

— Есть ли еще такие мозаики, которые можно спасти?

— Да. Например, мозаика в Доме знаний, которую я уже упоминала. По словам архитектора Юрия Мирошниченко, она не уничтожена, а просто закрыта гипсокартоном. Осталось только решиться на проверку. Или две мозаики Абдумалика Бухарбаева во Дворце Дружбы народов — они целы, но закрыты баннерами. Их не нужно реставрировать — только открыть. А еще — мозаики на фасадах комплекса «Узбекэнерго». Его, скорее всего, снесут. И если мы не спасем эти работы заранее — их просто не будет.

Мозаика в бывшем Доме знаний. Источник: Письма о Ташкенте

— А были случаи безвозвратных утрат?

— К сожалению, да. Моя любимая мозаика — «Лебединая верность» Владимира Бурмакина — два белых лебедя, символ чистоты и нежности. Я включала ее в книгу в 2019 году. А потом пришла пандемия, здание продали, новый владелец стер мозаику. Не осталось ни фрагмента, ни архивного фото. Только боль. Тогда же исчезла автошкола с декоративным панно, снесли Дом культуры. Все ушло в тишине — без фиксации, без документов. И это страшнее всего — когда нет даже следа.

— Удавалось ли спасти мозаики в последний момент?

— Да, такие случаи вдохновляют. В одном жилом комплексе новые владельцы хотели демонтировать мозаику и перенести к себе, вдохновившись блогерами. Но без согласований. Я объяснила, что нужны разрешения от Фонда культуры и Агентства по охране наследия. К счастью, удалось остановить — мозаика до сих пор на месте, просто скрыта экраном. Это здание «Kitob olami», и там — настоящий шедевр. Стоит лишь убрать монитор — и здание станет достопримечательностью. Это и сохранение, и культурный вклад, и удачный PR.

«Это не фон — это голос города»

— Вы уже делали презентации проекта. Какие были отклики?

— Первая прошла в Гёте-институте в Ташкенте. Аудитория была узкой. Я сразу сказала: «Мало. Нужен пресс-тур, нужны блогеры, активисты». Их пригласили. Заплатили. Но включенности не случилось. Пара фото — и пустые взгляды. Они не чувствовали тему, не были в ней. А ведь стоило пригласить студентов — архитекторов, дизайнеров, художников. Это их профессиональное поле, их будущее. Именно они должны видеть, понимать, продолжать. Нам нужна аудитория, которой не все равно. Не те, кто используют мозаики как красивый фон для съемок, а те, кто действительно хочет знать и сохранить. Потому что мозаики — это не просто декор. Это — голос города. И его нужно слышать.

Фотима Абдурахманова и мозаичное панно с Тарасом Шевченко

— Вы обращаетесь к современным художникам?

— Да, часто. Спрашиваю прямо: «Почему вы не создаете свое? Почему в рендерах только старые мотивы? Где визуальные образы сегодняшнего дня?» Один молодой парень недавно написал мне в Instagram: «Я начал делать мозаики, хочу изобразить Самарканд, Хиву. Как думаете, это кому-то нужно?» Я ответила: «Сделай. Попробуй. Главное — показать себя. Если ты сам о себе не расскажешь — никто не узнает».

— Какие мозаики вы хотели бы видеть в будущем?

— Только не штампы: не «руки к глобусу», не абстрактное «дерево жизни». Пусть будут темы, которые действительно волнуют нас сегодня: город, одиночество, технологии, миграция, экология, женщина и мегаполис… Главное — сделать это со вкусом, с мыслью, с уважением к материалу. Искусство должно быть живым.

— А если бы вы могли заказать мозаику у братьев Жарских?

— Я бы попросила сюжетную — изображением людей, с историей. Мне именно такие близки. Вот почему я так люблю таджикские мозаики — в них почти всегда есть персонажи, сцены, чувства. Они наивные, яркие, но с душой. Душевность — то, чего нам часто не хватает. У нас много орнаментов — красиво, но часто пусто. А когда в мозаике есть человек, она оживает.

— С какой мозаики началась ваша личная история?

— С «Водолея». Она на фасаде бывшего общежития, где сейчас находится Ассоциация бухгалтеров и аудиторов. Я пришла туда на курсы — я ведь по образованию бухгалтер. После занятий вышла, подошла к перекрестку, подняла голову — и увидела ее. Я застыла. Достала телефон. Сфотографировала. Именно с этого кадра все началось: мои мозаики, мои «шаги», моя история.

«Снимок может сохранить то, чего уже нет»

— У вас все начинается с фотографии. А была ли у вас та самая — одна — фотография, которая что-то изменила?

— Не уверена, что была одна, но были случаи, когда снимки становились отправной точкой. Как-то мы с группой гуляли по району Лисунова, заглянули в заброшенное здание. Внутри — подростки. Они неожиданно предложили показать «интересное место» — и повели к недостроенному бассейну. Его начали возводить еще в 1980-х, но заморозили. Мы пролезли через забор, все сфотографировали, выложили в соцсети. Через время бассейн начали восстанавливать. Сегодня он работает. Хочется верить — наши фото были толчком.

Когда стало известно о сносе махаллей Укчи Олмазор, я почти ежедневно ходила туда. Сначала с группой, потом одна. Снимала обветшалые стены, пустые окна, остатки уюта. Я знала: это нужно зафиксировать. Сейчас у меня целый архив этих улиц. Их уже нет. Но осталась память.

Был еще случай: знакомая позвонила — «Дом кино сносят!». Я приехала, встретила режиссера Рашида Маликова. Он отвел меня к руководству — и мне позволили все задокументировать. Я сняла залы, коридоры, знаменитую фреску Баходыра Джалала. Сейчас ее нет. Но она осталась — на снимке. В архиве. В памяти.

Здание Дома кино. Источник: Письма о Ташкенте

Читайте наше интервью с Баходиром Джалалом:

— Что для вас Ташкент?

— Это не просто родной город. Это ритм, в котором я живу. Именно поэтому и появилась идея не просто гулять, а проживать город. Осознанно. Делиться этим. С 2017 по 2025 год мы сделали сотни шагов — с проектом «Шагаю по Ташкенту». За это время город изменился до неузнаваемости. Иногда возвращаюсь в знакомое место — и не верю глазам: все было другим буквально вчера.

«Город — это не точка на карте, а собеседник»

— Как вы относитесь к современной реконструкции Ташкента?

— Я отношусь с двойственными чувствами. С одной стороны, обновления делают город ухоженным, комфортным, появляются гастрономические улицы, туристические объекты. С другой — есть риск потерять аутентичность. Местные активисты часто возмущаются: зачем менять старые улочки, трогать то, что и так живо? И я их понимаю. Но если сохраняется дух места — все не напрасно. В бывших махаллях открываются кафе, гостевые дома. Районы становятся сценами, где встречаются традиция и современность. А туристы уносят с собой не только снимки, но и настоящее впечатление. Развитие — это путь. И мы на нем.

— А как вам новые городские инсталляции?

— У нас беда с малыми архитектурными формами. В городе почти нет художественных скульптур. А те, что появляются — сделаны без вкуса, из хрупких материалов. Иногда кажется: пойдет дождь — и все развалится. В других странах — бронза, мрамор, сцены из жизни. В Баку, например, на набережной — целая галерея образов: человек с газетой, чистильщик обуви... У нас же — штампованные фигурки без смысла.

— А вы сами продолжаете фотографировать?

— Конечно. Сейчас чаще на телефон — техника позволяет. Но в поездках беру камеру: кадр, снятый через объектив, — это другое качество восприятия. Хотя главное — не техника, а взгляд. Умение почувствовать момент, выстроить историю в кадре.

— Вы все еще «шагаете»?

— Это уже часть жизни. У меня включен шагомер — стараюсь проходить минимум 10 тысяч шагов в день. Прогулка — это не просто физическая активность, это способ быть в городе, видеть его. Вот идешь — и замечаешь: старинный канализационный люк с узором, советский столб, подпертый шпалой, на которой выбита дата. Или — два дома рядом: один хай-тек, другой — с деревянными ставнями. Это хроника. Слои времени.

Фотима Абдурахманова на станции метро «Пахтакор»

И еще я занимаюсь плоггингом – всегда хожу с перчатками и пакетом. Собираю мусор по пути: бутылки, фантики — особенно у школ. Сейчас стало чище — значит, работает. Это тоже часть культуры — уважения к себе, к людям и городу.

— Вы ведь и мозаики стали видеть по-другому?

— Конечно. Мозаика — это не просто декор. Это текст, язык, жест. Вот, например, первая мозаика Петра Жарского: люди, орнаменты, звери, все выстроено в ритм. Один из персонажей держит ленту, а палец у него скрещен — это же символ, оберег. Они закладывали в дома не только красоту, но и защиту. Это глубоко. Надо только смотреть.

— Что бы вы сказали тем, кто пока не знает свой город?

— Узнавайте, но главное — полюбите свой город. Без любви невозможно понять. Мы часто жалуемся, критикуем, но забываем: город — это не кто-то другой. Это мы. Это наши поступки, наши следы. Поэтому я говорю: ходите. Смотрите. Замечайте. Вдыхайте город. И он обязательно заговорит с вами.