Джадидизм и связанные с ним просветительские движения в последние годы все сильнее присутствуют в публичном пространстве Центральной Азии. Это особенно заметно в Узбекистане: в 2023 году в Бухаре началось строительство первого музея истории джадидизма, а к наследию прогрессистов регулярно обращается в своих публичных выступлениях президент Шавкат Мирзиёев.

В Казахстане сериал «Міржақып. Оян, қазақ!» (реж. Мұрат Есжан) об одном из лидеров казахского национального движения Миржакипе Дулатове (1885 – 1935), который во многом разделял идеи джадидов, стал хитом на национальном телевидении и собрал миллионные просмотры в Интернете. В центральноазиатских странах и в Азербайджане на полках книжных магазинов регулярно появляются биографии национальных просветителей, которые жили и работали на рубеже XIX-XX веков. Личности джадидов занимают ключевое место в публичных дискуссиях об исторической памяти в российских республиках Татарстан и Башкортостан.

Нарративы о просветителях в разных странах региона достаточно схожи: герои национально-освободительного движения, сторонники европеизации, жертвы советских репрессий. Среди представителей власти и историков достаточно распространено мнение о том, что опыт джадидов должен в той или иной мере формировать современную политику.

Однако подобный взгляд — лишь одна из возможных перспектив для анализа такого многогранного явления, как джадидизм.

Мурал с портретами джадидов на стене Музея памяти жертв репрессий в Ташкенте. Фото: afisha.uz / Mirzo Zominiy.

Кем были джадиды

Сам термин «джадидизм» происходит от персидско-арабского выражения «усул-и джадид» — «новый метод». Он восходит к новому формату школьного образования, который включал в себя не только новый звуковой метод обучения грамоте. В новометодных школах преподавались не только религиозные, но и дополнительные светские предметы, причем преподавание велось на родных языках вместо арабского и персидского.

Джадидами начали называть интеллектуалов, творческих и политических деятелей, которые получили образование со светским и национальным компонентом.

Это явление привело к появлению политических партий, национальной литературы и театра. Если рассматривать тексты джадидов через призму интеллектуальной истории или истории философии, то их анализ исключительно внутри отдельных национальных проектов будет во многом ограничивать наше понимание актуальных на тот момент дискуссий.

Для истории джадидизма изначально важен не только национальный компонент, но и транскультурное взаимодействие, обмен идеями и солидарность. А в основе политических программ реформаторов — теория, которая заслуживает особого внимания. В отличие от европейского контекста, где философские дискуссии развивались внутри университетской среды, полемика между реформаторами и прогрессистами обширного географического региона — от Крымского полуострова до Центральной Азии — происходила на страницах периодических изданий.

Джадидская печать

Автором нового метода образования считается крымско-татарский деятель Исмаил Гаспринский (Гаспыралы) (1851–1914). Он лично путешествовал по различным, преимущественно мусульманским регионам Российской империи, пропагандировал нововведения, а также готовил учителей, которые работали в немногочисленных школах. Реформаторские идеи Гаспринский популяризировал через первую частную тюркоязычную газету Российской империи — «Терджиман» («Переводчик»), которую основал сам.

Исмаил Гаспринский в типографии газеты «Терджиман».

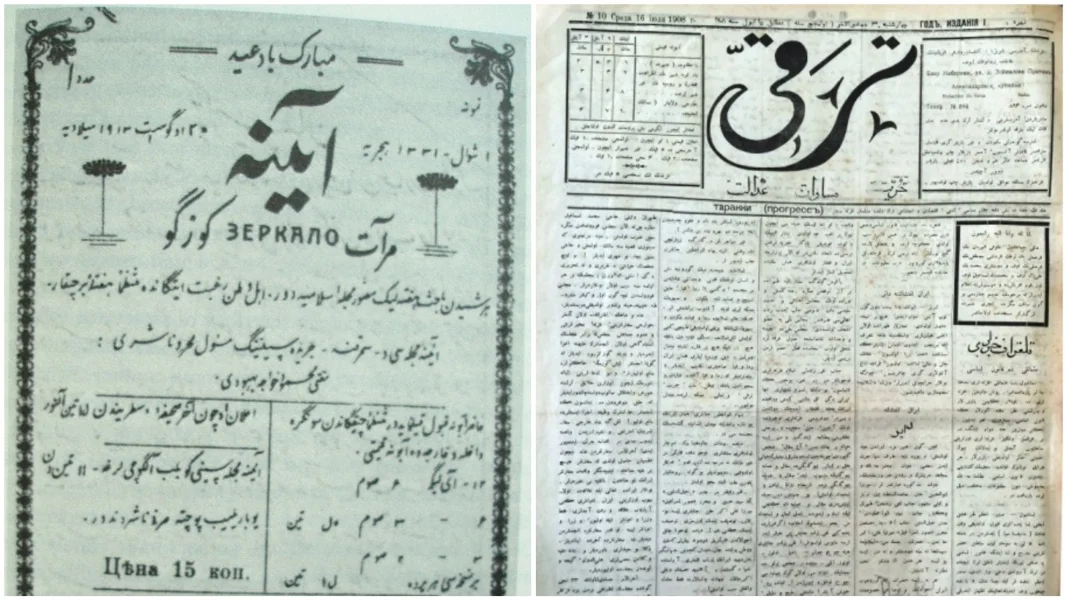

Начиная с 80-х годов XIX века появляются множество новых периодических изданий на различных языках. Надо признать, что многие из них продержались недолго и имели скромные тиражи. Только на одном узбекском языке выходило так много различных газет, что трудно перечислить все знаковые издания. Однако даже в самих названиях прослеживается некая общая философская программа джадидской периодической печати: «Таракки» («Прогресс»), «Ал-ислох» («Реформа»), «Хуррият» «Свобода»), «Тонг» («Рассвет»), «Наджот» («Спасение»).

В газетах и журналах продвигалась не только культурная и образовательная, но и политическая повестка.

Многие газеты, как тогда было принято — в том числе и в Европе, — являлись агитационной площадкой политических партий и движений. Например, газета «Қазақ» («Казах»), тесно связанная с партией «Алаш», стала главным печатным органом казахского национального движения начала XX века. Много внимания в джадидских газетах уделялось и роли женщин в обществе и семье, а также защите их прав, в особенности — прав девочек на образование. Первый и наиболее известный женский журнал на татарском языке — «Сөембикә» («Сююмбике» ) — был назван в честь легендарной казанской правительницы и издавался Фатихой Аитовой (1866–1942). Появлялись и сатирические издания, критикующие социальные пороки, наиболее знаковым из которых стал азербайджанский сатирический иллюстрированный журнал «Мулла Насреддин».

Распространение массовой печати и новометодного образования повлекло за собой реформы алфавитов, их адаптации к нуждам местных языков. Члены филологического общества «Чигатой гурунги» («Чагатайский кружок» ) под руководством одного из известных представителей центральноазиатского джадидизма Абдурауфа Фитрата (1886 – 1938) в 1918 году инициировали реформу арабского алфавита для узбекского языка. А за несколько лет до этого, в 1912 году, казахский лингвист и просветитель Ахмет Байтурсынов (1872-1937) представил обновленный и адаптированный казахский алфавит, который получил название «төте жазу» (ясное письмо). Этот вариант алфавита был намеренно упрощен в угоду большей доступности для широких масс.

Примечательно, что и переход на латинский алфавит, который был временно введен советской властью в 1930-е годы, также готовился в джадидской среде еще до появления СССР. Проекты перевода с арабской графики на латинскую обсуждались в тюркоязычной интеллектуальной среде еще в XIX веке. Некоторые татарские поэты, например, Сагит Рамеев (1880-1926), экспериментировали с латиницей еще до распада Российской Империи. Пионером среди советских республик, официально внедривших латиницу, был Азербайджан: уже в 1925 году латинскую графику там начали широко использовать наряду с арабской. Современный узбекский латинский алфавит основан на турецком — при этом эксперименты джадидов опередили реформы Ататюрка.

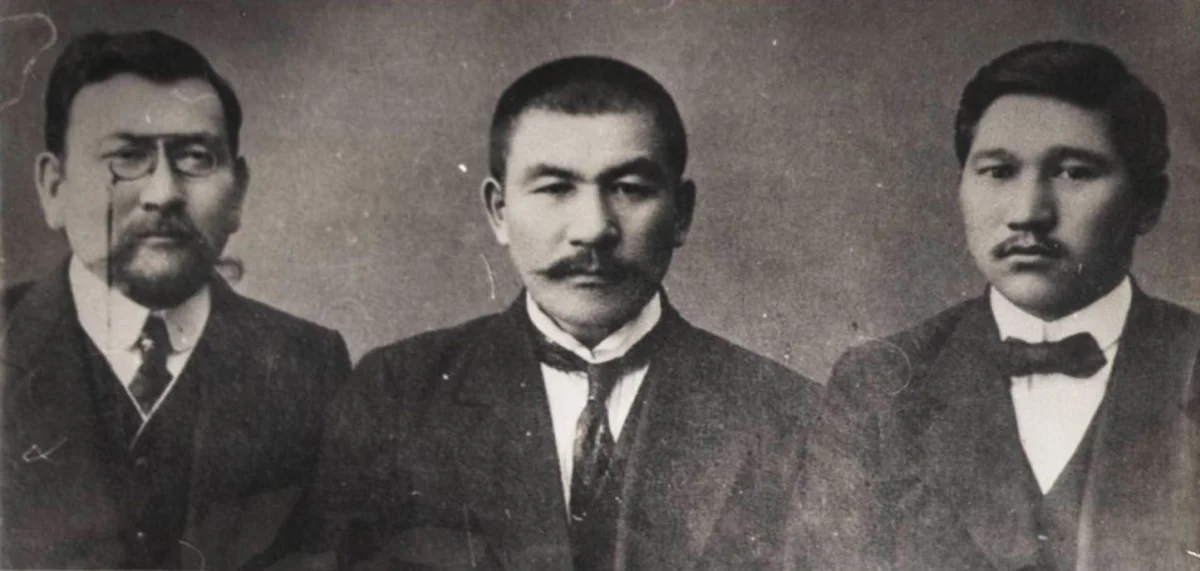

Основатели газеты «Қазақ» (слева направо): Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов и Миржакип Дулатов.

Джадидизм и пантрюркизм

Во время репрессий 1930-х годов джадидов чаще всего обвиняли в пантюркизме, однако новое интеллектуальное течение не ограничивалось исключительно тюркоязычным миром. В Туркестане, помимо узбекского, был широко распространен и таджикский язык, поэтому некоторые газеты выходили одновременно на обоих языках или только на таджикском: газета «Самарканд» и журнал «Ойна» («Зеркало»), «Бухоро-и Шариф» («Почтенная Бухара»).

Мулла Джурабай (1887 – 1937) открыл первую джадидскую школу с преподаванием на таджикском языке. Садриддин Айни (1878–1954), основоположник советской таджикской литературы, также был представителем джадидизма. Еще одним интересным примером джадидского издания, преодолевшего границы исключительно тюркоязычного мира, была газета «Джаридат Дагистан», которая выходила на арабском языке. Это можно объяснить концентрированным многоязычием Дагестана и всего Северного Кавказа, что осложняло переход образования и печати на локальные языки.

Доминирование тюркоязычных культур в среде джадидов, безусловно, способствовало интенсивному обмену идеями с культурными и политическими деятелями Османской империи. После революции 1908 года, которая была организована движением младотурков — в первую очередь, Комитетом «Единение и прогресс» (İttihat ve Terakki Cemiyeti) — Стамбул стал важным центром притяжения мусульманских прогрессистов из Российской империи. Влияние турецкой интеллектуальной среды на джадидов было взаимным, поскольку численность российских мусульман была сопоставима с населением всей Османской империи.

В Стамбуле, например, издавался журнал «Тюркская родина» («Türk Yurdu»), основной аудиторией которого были российские мусульмане. Издавал его татарин и уроженец Поволжья Юсуф Акчура (1876–1935), а финансировал его оренбургский купец Махмат-бай Хусаинов (1839–1910). До 1908 года цензура в османской печати была значительно строже, чем в джадидской — последнюю даже запрещали ввозить в Турцию. После Младотурецкой революции журнал Гаспринского «Терджиман» стал свободно продаваться в Стамбуле, а турецкие журналы указывали на своих обложках цены для подписчиков из России. Зарождающийся на тот момент турецкий национализм, пусть и в разной степени, но обращался к истории тюркоязычных народов Центральной Азии и Поволжья.

Фрагменты журнала «Ойна» и газеты «Таракки».

Имело место и взаимодействие с иранской интеллектуальной средой, чему с одной стороны способствовало родство таджикского и персидского языков, а с другой — шиитское вероисповедание азербайджанцев и их тесные исторические связи с Ираном. Связи эти были распространены и в Туркестане, и на Кавказе. Главное произведение иранского писателя, просветителя и сатирика Зайн ал-Абидина Марагаи (1837-1910) — «Саяхатнаме-и Ибрахимбек» («Дневник путешествий Ибрагимбека») — было достаточно популярно в Туркестане и оказало влияние на публицистические и художественные тексты джадидов.

Ислам и модернизация

Ключевой для джадидов темой были взаимоотношения между исламом и модернизацией. Если с одной стороны они ратовали за заимствование европейской культуры и политических институтов, то с другой — настаивали на необходимости сохранения исламской религиозной идентичности. Найти баланс между двумя этими интенциями было непросто, и разные представители джадидизма склонялись то к одной, то к другой стороне. Такая парадигма мышления роднит джадидов с мусульманскими модернистами, интеллектуалами и политическими деятелями арабоязычных регионов Османской империи и мусульман Британской Индии.

Начиная с Египетского похода Наполеона 1798 года европейские империи — в том числе и Российская — устанавливают колониальный контроль над большей частью мусульманского мира. Военный и научный триумф Запада не остался без ответа со стороны мусульманских интеллектуалов. Стремление освободиться от колониального господства и преодолеть культурный и экономический упадок побуждало их искать пути возрождения мусульманского мира.

Европеизация, в свою очередь, воспринималась как необходимый этап для оказания сопротивления.

Примечательно, что арабоязычные авторы Османской империи надеялись использовать европейскую колониальную экспансию для получения независимости от османов, рассуждая о национальных и панарабских проектах в своих текстах. Но помимо пантюркистских и панарабских проектов часто звучали и идеи создания панисламского государства.

И даже если идеи о панисламизме джадиды, как правило, не разделяли, то кооперация и солидарность со всем мусульманским миром была им интересна. В 1907 году Гаспринский анонсирует «Мировой мусульманский конгресс», однако этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Тем не менее, он побывал и в Египте, и в Британской Индии, где на тот момент распространялись идеи мусульманской реформации, а его тексты переводились на разные языки, в том числе и на урду.

Реформаторские идеи в Азии

Дискуссии прогрессистов и просветителей разворачивались и среди соседей Туркестана, относящихся к народам совсем других религиозных и языковых групп. Среди бурят-монголов также зарождались идеи национальной общности, велись дискуссии о том, какую роль религиозный фактор должен играть в процессе нациестроительства. Различные мнения локальных интеллектуалов по этому вопросу точно также публиковались на страницах периодической печати, тем самым формируя общественно-политическую мысль бурят.

Имело место и традиционное для прогрессистов того времени балансирование между европоцентричными идеями и стремлением к возрождению собственных, порой утраченных традиций. Так, среди монгольских просветителей появляются идеи синтеза рационализма и буддизма. Параллельно с воображением новых наций не обошлось и без аппеляции к общемонгольскому единству. Еще одной типичной для прогрессистов темой была реформа алфавита и попытка уйти от заимствованного у уйгуров вертикального письма за счет перехода на латиницу.

Интеллектуальная среда соседнего Китая также металась между верой в западную науку и страхом утраты культурной самобытности в поисках ответа на техническое и военное превосходство Запада. Публицистика и здесь стала площадкой для формирования китайского модернистского мышления, языка и политической культуры. В качестве одного из ведущих журналов Китая начала ХХ века стоит упомянуть «Новую молодежь». Публицист и политический теоретик Лян Цичао (1873-1929), одна из ключевых фигур интеллектуальной истории Китая того времени, также находился в поиске баланса между западными и конфуцианскими политическими институтами.

Япония сыграла особую роль в зарождении реформаторских течений в Азии. Победа в русско-японской войне 1905 года произвела впечатление и на мусульманских модернистов, и на джадидов, став примером победы Азии над Европой. Претендуя на построение альтернативного азиатского имперского проекта, Япония предлагает свою программу освобождения от европейского доминирования — паназиатизм — которую начинает использовать в оправдание уже своей собственной экспансии на континенте. А попытки философов Киотской школы синтезировать идеи западной (особенно немецкой) философии и буддийской мысли очевидно вписываются в общую азиатскую прогрессистскую парадигму.

Если мы сместим фокус с методологического национализма и посмотрим на то, какое место занимают джадиды в интеллектуальном пространстве не только Туркестана или тюркоязычного мира, но и всей Азии, то сможем лучше понять их наследие. Более того, это наследие станет только актуальнее для сегодняшних локальных и международных дискуссий.

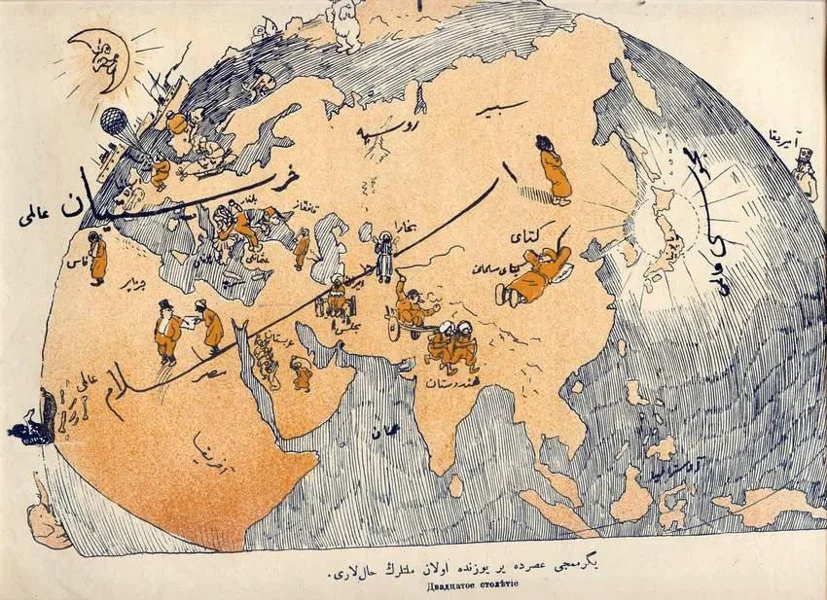

Карикатура из азербайджанского журнала «Мулла Насреддин».

За прошедший век западная философия, с которой вели диалог реформаторы, изменилась, наступила эпоха постмодерна, которая переосмысляет саму идею прогресса. В то же время вырос интерес к локальным философиям, которые сформировались отдельно от западной интеллектуальной традиции. Подобные проекты уже состоялись в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии.

Находясь в самом центре Азии, джадиды стали своего рода синтезом идей из разных концов евразийского континента. Провозглашая прогресс, они внесли свой вклад в его проблематизацию. Принято считать, что новый метод обучения Гаспринского стал продуктом трех педагогических школ: европейской, русской и турецкой. Но именно теоретические работы джадидов впитали в себя еще большую географию идей.

Вопросы, которые они поднимали, остаются актуальными и сегодня: традиция и прогресс, религиозность и секулярность, национальные проекты и региональная интеграция. Эти темы интересны в первую очередь наследникам джадидов в современной Центральной Азии. Но важно вписывать это интеллектуальное достояние и в более широкий контекст истории идей, где им должноы быть отведено заслуженное место.