Краткий пересказ

Здесь мы собрали ключевые мысли героя материала — для тех, кто хочет быстро ознакомиться с содержанием. Полную расшифровку интервью можно найти ниже.

Анатолий Ким начинал как предприниматель, далекий от искусства: занимался бизнесом, зарабатывал и украшал офис картинами «для уюта». Все изменилось после знакомства с девушкой, у которой дома висели абстрактные полотна. Тогда он еще спорил, что искусство должно быть понятным — с красивыми сюжетами. Но в итоге женился на ней, купил первую картину и неожиданно для себя оказался втянут в мир живописи. Сначала просто искал, где можно приобрести работы подешевле, чаще у корейских художников, с которыми легко было найти общий язык.

Со временем увлечение превратилось в коллекцию, а коллекция — в галерею. Так появилось осознание, что он не просто покупает живопись, а сохраняет культурную память корейской диаспоры в Узбекистане.

Видеоверсия интервью

Мы подготовили этот вариант для тех, кто предпочитает смотреть и слушать.

Полная версия

Здесь мы предлагаем полный, но отредактированный вариант интервью для внимательного прочтения.

— Вы собираете корейское искусство. Расскажите, как все началось?

— Если не углубляться, то для открытия любой галереи нужны два обстоятельства: деньги и мотивация, чтобы собирать ненужные вещи. Деньги появляются, когда занимаешься бизнесом — я начал этим заниматься более 30 лет назад. Сначала мы были компьютерными спекулянтами, потом стали уважаемыми айтишниками. Дела пошли в гору, появились средства.

И тогда я познакомился с девушкой. У нее дома висели абстрактные картины. Меня поразила их «нелепость» — какие-то пятна, ничего не понятно. Я спорил: как это может быть искусством? Ведь нормальное искусство — это красивые девушки, ясные сюжеты. Но именно эта непонятность и ее увлеченность мне, кажется, и запомнились.

В конце концов я женился на ней. И понял: если человек занимается чем-то странным, это может вызывать интерес. А если уж пожертвовал свободой ради этого — значит, работает.

Она однажды показала мне картину и сказала, что заплатила за нее 400 долларов. А 30 лет назад это были очень большие деньги. Более того, она отказалась от отпуска ради этой картины. И у меня в голове отложилось: за эти «непонятности» еще и платят деньги.

Если это вызывает интерес — может, и сам займусь? Надо только найти первоисточник, где покупать такие картины дешевле.

И как часто бывает в жизни, обстоятельства начали складываться. Познакомился с девушкой — она увлекла искусством — я начал думать, где найти картины. И тут вдруг появляется искусствовед Татьяна Югай — сейчас она занимается ландшафтным дизайном, а тогда была лоббистом корейских художников. Она пришла к нам в офис и говорит: «У вас стены пустые, здесь должны висеть картины».

Я подумал: вот человек, который может провести меня туда, где можно купить хорошие работы недорого. Мы пошли по художественным мастерским — там сидят художники, на столе стоит бутылка крепкого алкоголя, и все сидящие художники смотрят на меня. Атмосфера дружеская — разговор, тосты. Они начинают угощать меня алкоголем, пытаясь расслабить, втянуть в атмосферу, чтобы я захотел купить картины — своего рода рекламная кампания. А я, в свою очередь, угощаю их — ведь чем больше они выпьют, тем более сговорчивыми становятся, и, возможно, я смогу купить работы не за 400 долларов, а за куда меньшие деньги.

В общем, мы друг друга спаивали. И действительно, алкоголь стал средством для достижения компромисса: я начал покупать картины относительно недорого. С этого все и началось.

— А вы помните свою первую купленную картину?

— Да, помню. Помню даже, как меня «обрабатывали». Я выделил определенный лимит, пришел в мастерскую. Художник показывает мне одну работу, вторую, третью... А я в растерянности: ведь заплатить деньги за работу — это большая ответственность.

Ты повесишь картину дома, кто-то увидит и скажет: «Ты серьезно? За это еще и деньги отдал?» А вкуса у тебя, мол, нет.

Я долго ходил, присматривался. И в какой-то момент зацепился за фактуру краски — она меня поразила. Особенно листва — показалась необычной. Я сказал: «Вот эту беру». И тут вокруг меня начинают собираться художники: «Какой у тебя вкус! У тебя, наверное, природный дар! Ты выбрал самую лучшую работу!» Я даже расслабился и подумал: может, действительно, у меня есть талант, если с первого раза такую вещь выбрал. Потом, конечно, понял, что таких работ много. Но именно эту я помню до сих пор.

— Вы уже тогда думали, что станете коллекционером?

— Не совсем. Просто понял, что на стенах должно что-то висеть. Эти дизайнерские «пятна» — в них хотя бы можно разглядеть смысл. Но главное, что я для себя тогда решил: перестать бояться выглядеть дилетантом.

Аргумент «мне это нравится» — безошибочный.

Ко мне кто-то приходит, спрашивает: «Что ты купил?» А я отвечаю: «А тебе какое дело? Мне нравится. Висит, радует глаз. Это мой вкус». И что ты с этим поделаешь?

Можно признаться: «Да, я не разбираюсь в искусстве. Но у меня есть вещь, которая греет душу». На начальном этапе это очень важная опора — выбирать то, что тебе нравится.

— Почему вы выбрали именно корейское искусство, корейскую диаспору в Узбекистане?

— Ну, честно говоря, мотивы были довольно прозаические. Как у любого предпринимателя: взять вещь подешевле. Пусть она и несет какую-то функциональную нагрузку, но главное — соотношение цены и ценности. Мне важно было, чтобы работы доставались дешево. А у кого можно купить недорого? Наверное, у корейских художников. Я мог бы что-то им рассказать, принести алкоголь — и картина обойдется дешевле. Поэтому сначала я и начал покупать именно у корейцев: они, во-первых, не сильно обманут, а во-вторых — цены разумные.

— А можете рассказать подробнее про корейскую диаспору в Узбекистане? Почему там так много талантов, как вы думаете?

— Я бы не сказал, что это мои выводы. Все сложилось случайно, или, точнее, обстоятельства сами подвели к этому. Мы ведь изначально не коллекцию собирали — просто покупали яркие пятна, чтобы в офисе было красиво и эстетично. А когда этих пятен стало много, появилось чувство: вот это — хорошо, а это — не очень.

И в один момент к нам в офис зашла Римма Варшамовна Еремян. Может, это и не случайно — все-таки мы были известными айтишниками, пионерами в цифровых технологиях Узбекистана. Наша компания Nuron первой внедрила цифровое макетирование для издательской продукции в Узбекистане. Мы же первыми в стране начали заниматься цифровым цветоделением — то есть, чтобы распечатать цветное изображение, нужно было разделить его по краскам, а раньше это делалось совершенно другими методами.

Так вот, Римма Варшамовна — известный искусствовед, дочь народного художника — пришла к нам с идеей: издать альбом о корейских художниках Узбекистана. В итоге альбом вышел, а мы помогли с его макетом.

Сначала это была просто работа: к нам пришел заказчик, мы за деньги выполнили заказ. Но потом она говорит: «Макет готов, осталось напечатать, но денег нет». И тут, знаете, проснулась совесть. Мы читаем тексты, написанные Римой Варшамовной, и понимаем: искусствовед армянского происхождения на свои средства хочет издать альбом про корейских художников Узбекистана. А ты — кореец, и стоишь в стороне? В общем, мы решили приобщиться к делу — и весь тираж напечатали за свой счет.

А Римму Варшамовну поразило как раз то, что в Узбекистане оказалось так много корейских художников. Они вносили вклад в развитие современного узбекского искусства.

У нас есть два народных художника Узбекистана корейского происхождения — Николай Шин и Николай Пак. Пак работал в стиле социалистического реализма. Нам повезло: мы совершенно случайно приобрели его работу. Одна из художниц позвонила и сообщила, что в музее искусств продаются две картины Николая Шина. Мы сразу приехали и купили. Сейчас одна из них экспонируется в Cultura gastrobar, а вторая — у нас.

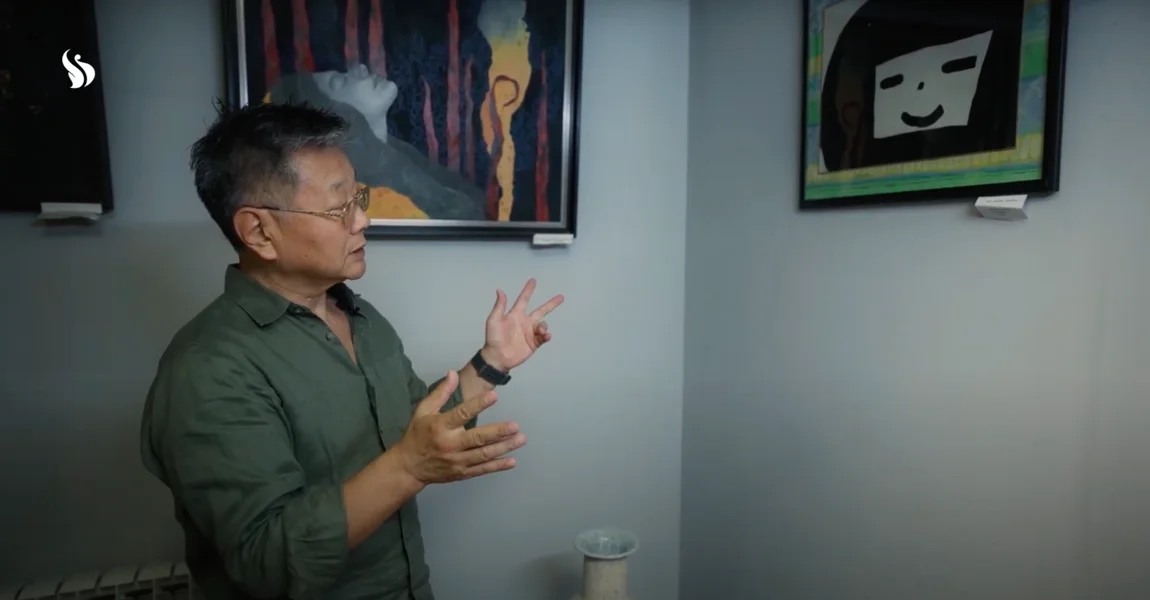

Выставка картин из галереи «Нурон» в Cultura gastrobar

— Вы сказали, что сначала собирали галерею почти как перекупщик. В какой момент произошел переход к коллекционированию — к более социальному аспекту, к поддержке корейских художников?

— Это тоже произошло случайно, но естественным образом. Сначала мы просто украшали помещение. Мы даже не думали, что занимаемся чем-то значимым. Но в какой-то момент стало понятно: мы формируем социальное явление. Незаметно начали сохранять культурное наследие тех, кто занимался творчеством.

Переход от сугубо меркантильного к социальному произошел неосознанно. Стены офиса стали красивыми, пространство — атмосферным. Мы начали проводить презентации, в том числе на тему корейской идентичности. Со временем у нас сложилась сильная команда: блогер, писатель, кореевед. И в разговорах с ними прозвучала мысль: то, что мы собрали, — уникальное явление.

На исторической родине у корейцев, конечно, много художников, музеев, галерей. Но за рубежом все иначе. Корейцы, живущие в Японии, Китае, Америке, в основном заняты зарабатыванием денег, а не искусством — это слишком рискованная сфера. Поэтому нигде вне Кореи не сложилось такой концентрации художников-корейцев, а значит, и галерей корейского современного искусства там нет.

А в Узбекистане все сложилось иначе: корейских художников стало много, и мы начали собирать их работы. Коллекция сформировалась сама собой. Когда мы услышали, что эта коллекция уникальна, нам это понравилось. Мы начали думать: как сделать ее еще более значимой?

Тут и пришло осознание, что просто «покупать то, что нравится» уже недостаточно. Если ты создаешь социальное явление — у тебя появляются обязательства. Нужно собирать не только «понятные» или «красивые» работы, а вообще все — чтобы будущие исследователи имели доступ к материалу. Это уже не вопрос вкуса. Что-то тебе может не нравиться — но это не значит, что работа плохая.

Мы поняли: мы не фильтр, мы — пылесос. Мы должны собрать как можно больше культурного наследия, чтобы потом с этим могли работать ученые.

— А как вы интегрировали галерею в свои бизнес-проекты?

— На самом деле, наоборот — бизнес встроен в галерею. Мы, как честные люди, выделили отдельные помещения, где картины могли бы нормально висеть. Изначально идея была создать пространство для генерации творческого контента.

Во всех помещениях у нас есть экраны, проекторы. Мы хотели, чтобы в этой атмосферной среде творческие люди могли рассказывать о своей работе, снимать ролики, делать фильмы — и выкладывать это в интернет. Но, к сожалению, не нашлось людей, которые бы подхватили и реализовали эту идею.

А у предпринимателя так не бывает, чтобы помещение пустовало и не приносило пользы. Поэтому сейчас в этом пространстве мы мебель продаем.

— Можете сказать, сколько работ сейчас хранится в вашей галерее?

— Точно — не знаем. Мы просто набирали все подряд. Картины часто просто где-то валяются. Обычно находим, куда их временно положить, а потом уже оформляем в рамы. Пока не до всех доходят руки.

— А какие работы преобладают?

— Сейчас очень много работ Христофора Иннокентьевича Кана. Их действительно много. Мы просто физически не успеваем все оформить — двигаем их туда-сюда.

— А есть любимые художники в вашей коллекции?

— Сейчас уже сложно говорить о любимых.

Мы ушли от критерия «нравится — не нравится». Этот фильтр со временем стирается. Вкус, который раньше помогал определять, что красиво, а что нет, притупился — мы приобретаем все подряд. В том числе под влиянием других.

Вот, например, Кан Христофор Иннокентьевич. Мы специально ездили к нему в Фергану. Он был детдомовским, жил один, уже пожилой человек. У него не было родственников, была только сиделка. После его смерти, как это часто бывает, его квартира просто перешла к кому-то, а работы могли бы исчезнуть.

Он знал, что после смерти все пропадет, и сам отдал нам весь свой архив — около 300 работ. Причем работы были высокого уровня. Мы просто забрали их. Когда чего-то много — ты это не ценишь сразу. Просто принес со склада, и все.

Некоторые из этих работ мы оформили и повесили. И вот к нам приходит Дмитрий Лигай — известный молодой иллюстратор. Он вообще довольно скептически относится к чужим работам, особенно к нашей коллекции. Но, увидев картины Кана, он сказал: «Меня поражает. Там такая энергетика, я ее чувствую». И тут мы тоже начали смотреть на эти картины по-другому. Если даже Лигай так говорит — значит, в них действительно что-то есть. И ты невольно проникаешься, начинаешь любить «своего ребенка», которого раньше не замечал.

Сейчас мы больше думаем о ценности работ как части социального явления, чем о субъективных предпочтениях. Но есть и проблема. В Узбекистане люди пока не готовы тратить деньги на искусство.

Мы-то понимаем, насколько это уникально: художник сам придумал сюжет, сам перенес его на холст. Это уже не повторить. Сейчас потребитель избалован: красивые картинки формируются «из-под принта» и стоят очень дешево. Поэтому особенно интересно, когда ты, не умея продавать картины, вдруг получаешь с них какие-то материальные «плюшки».

Самая моя выгодная сделка была такой. У меня была однокомнатная квартира, обошлась мне в 7 000 долларов. Я не знал, что с ней делать. При этом у меня был долг — около 15 000 долларов перед одним корейским предпринимателем. Мы вели какие-то совместные дела, и я оказался ему должен. А он собирался уехать из Кореи в Канаду, в Ванкувер, и, увидев нашу коллекцию, заинтересовался работами одного художника — Владимира Сергеевича Кима.

У него были сложные, интересные, но дорогие работы. Предприниматель сказал: «Хочу, чтобы вместо долга ты купил мне десять его картин».

Я пришел к Владимиру Сергеевичу и говорю: «Вы ведь хотели себе мастерскую? У меня есть квартира. За 20 ваших работ отдам ее вам». Он согласился. В итоге я получил 20 работ, 10 из них отдал в счет долга, а 10 высококлассных — остались у меня. Эти работы я никогда бы не смог купить сам — они оказались в коллекции благодаря этой сделке.

Владимир Ким работает в разных жанрах, например, одна из его картин — Тайная вечеря в духе Босха. Моему корейскому партнеру особенно понравились библейские сюжеты. У Кима была целая серия таких работ. Часть из них осталась у меня.

Работы Владимира Кима, с помощью которых удалось расплатиться с долгом

Но есть большая проблема. Мы не можем монетизировать то, что уже сделали. А ведь деньги нужны: на оформление работ в рамы, на искусствоведов, чтобы они разобрались в том, что у нас накопилось. Нужна инвентаризация, сайт, нужно рассказывать о художниках. Все это требует затрат.

И все-таки — по своей прежней, спекулятивной привычке — хочется, чтобы то, что ты собрал, начало хоть как-то «отдавать». Сейчас я как раз об этом думаю.

Мы даже открыли столярную мастерскую — чтобы делать рамы для картин. Количество работ уже большое, и будет еще больше. Покупные рамы — очень дорого. А мы делаем деревянные, из натурального материала. Они гибко адаптируются под каждую работу — соответствуют тематике и эстетике. В отличие от современных пластмассовых рам, которые нам не нравятся. Хочется, чтобы картина была обрамлена в дерево, живой материал.

— Как вы думаете, почему в нашей стране так мало коллекционеров? Почему люди не хотят этим заниматься?

— Думаю, дело в том, что люди, у которых есть деньги и которые теоретически могли бы этим заниматься, просто недооценивают, что вообще такое искусство. А занятие искусством — это, мне кажется, дает тебе своеобразный пропуск в другие сферы. Есть благородные виды деятельности — если ты разбираешься в картинах, если ты как-то приобщен к этому миру, если ты сам художник — ты становишься интересен определенному кругу людей. Обладание коллекцией — если говорить цинично — это пропуск «вверх», в особый круг. Если бы люди это понимали, они бы иначе относились к коллекционированию.

Когда ты этим занимаешься, ты начинаешь разбираться в непростой, непрозрачной сфере. Вот я раньше очень скептически относился к абстрактному искусству. А сейчас понимаю, почему то самое желтое пятно находится именно в нужном месте. Я уже могу интерпретировать картину — не обязательно так, как задумывал художник, но своим языком. И если ты умеешь говорить на этом «непонятном» языке — это вызывает уважение. Люди чувствуют: ты ориентируешься в сложной сфере.

Искусство воспитывает. Раньше, если я видел непонятную работу, у меня была агрессия: «Что за чушь вообще висит?» Но со временем приходит понимание: если тебе что-то непонятно, это не значит, что вещь плохая. Это ты просто еще не дорос до ее понимания. И тогда ты в целом по-другому смотришь на мир — становишься терпимее, спокойнее.

Когда-то казалось, что деньги открывают все. Ну и что? Ты заработал — стал богаче. Но внутри ты остался тем же самым барыгой, каким был пять лет назад на базаре. Деньги тебя не меняют. А искусство — меняет. Оно формирует в тебе другие качества. Ведь человек создан не для того, чтобы только деньги зарабатывать. А коллекционирование — это способ стать другим. Если бы люди это осознавали, они бы, может быть, и относились к этому иначе.

— Ваша дочь — художница Дарья Ким. Как вы считаете, ее становление — результат среды, в которой она росла? Или наоборот — вы сами стали ближе к искусству, потому что дочь этим заинтересовалась?

— Не знаю. Все, что я рассказывал — это случайности. И с дочкой так же. Родители же не садятся специально и не говорят: «Вот сейчас у нас будет дочка, она будет такой-то, станет художницей...» Все происходит нечаянно. Не углядел — и вот у тебя дочка. Мамы, наверное, по-другому думают. Они ближе к детям, они думают об их будущем, образовании. А я только за себя могу говорить.

Отцы, как правило, приобщаются к воспитанию детей позже — когда с ними уже можно разговаривать, когда они начинают мыслить. Но к этому моменту дети уже сформировались. Мы приобщали нашу дочь к рисованию с трех лет. А когда она стала для меня по-настоящему интересна — ей уже было лет десять. И тогда я понял, что почти никакого участия в ее формировании не принимал.

Хотя, конечно, есть генетика: и мой отец рисовал, и я рисовал, и вообще все вокруг как-то были связаны с изобразительным искусством. И дочка тоже — просто часть этой среды. А то, что она стала профессиональным художником, — это, думаю, стечение обстоятельств. В этом мире все происходит случайно.

— Какое вы видите будущее вашей галереи?

— Прежде всего, мне нравится, что я являюсь владельцем произведений искусства. Это доставляет удовольствие. Ну, как коллекционер — люблю перебирать, пересматривать то, что у меня есть.

Будущее? Во-первых, галерея — это удовольствие. Во-вторых, уже сформировался социальный ориентир. Галерею нужно «вытащить на свет», показать ее значимость. Пусть все знают: корейцы не только на полях работали — они еще и карандашом, и кистью владеют. Это важно — подчеркнуть вклад диаспоры в искусство.

Есть и практический аспект. У меня есть дочь — профессиональный художник. Скоро она станет великой, о ней все будут знать. Но она далеко, и это беспокоит. Особенно маму. Возникает страх потерять связь. А галерея — это связующее звено. Она помогает сохранять семейные отношения. Мы — художественное явление, и дочь — художественное явление. Если мы занимаемся этим делом, значит, между родителями и детьми сохраняется общность. Галерея становится средством семейной коммуникации.

— Вы бы хотели, чтобы галерея стала музеем?

— Функционально она уже стала музеем. Из полутора тысяч работ примерно пятьсот — музейного уровня. Это произведения, с которыми нельзя расставаться. Они отражают, как корейская диаспора сумела сохранить свою творческую идентичность. Так что музейная составляющая у нас уже есть. По сути, она уже создана.