Современный арт-рынок — это не просто точка встречи покупателя и продавца, но разветвленная инфраструктура ролей, интересов и символического капитала. Между его участниками существует целая сеть посредников, формирующих культурную и экономическую ценность искусства.

Кураторы, в этом смысле, играют роль медиаторов. Они обеспечивают интерпретацию художественного продукта, выстраивают логические связи, делают произведение видимым для галеристов, зрителей и рынка. Именно они задают рамку, в которой художественное высказывание приобретает вес, ценность и релевантность.

Следующий уровень — галереи. В международной системе они выполняют одновременно представительские и транзакционные функции по отбору, презентации и продаже произведений. Такие пространства, как Gagosian, David Zwirner, Pace, Hauser & Wirth или White Cube, давно стали институциями с собственной политикой, аудиторией и стандартами. Их деятельность формирует общее представление о границах искусства.

Коллекционеры, в свою очередь, оказывают определяющее влияние на устойчивость рынка. Их мотивации могут быть самыми разными — от инвестиционного интереса до культурной вовлеченности, но именно они определяют спрос, поддерживают авторов и участвуют в формировании канона.

Аукционные дома — один из старейших и наиболее устойчивых механизмов ценообразования в сфере искусства. Торги на Christie’s и Sotheby’s — это не только экономическое событие, но и своего рода индикатор репутации, определяющий место художника в рыночной иерархии. Их результаты регулярно становятся предметом профессионального анализа и влияют на дальнейшие творческие траектории мастеров.

Дополняют инфраструктуру арт-ярмарки — можно упомянуть Art Basel, Frieze, Art Dubai, London Art Fair — совмещающие коммерческую, представительскую и исследовательскую функции. Именно здесь формируются представления о тенденциях, определяется круг востребованных имен и конструируется образ актуального искусства.

По данным Artprice, в 2024 году объем мирового арт-рынка составил 1,89 млрд долларов. В сегменте современного искусства он вырос на 17%, а доля успешных аукционных продаж достигла 65%.

При этом исследование Art Basel и UBS рисует иную картину: продажи на глобальном рынке снизились на 12%, галерейные — на 6%, а у специализирующихся на современном искусстве пространств падение составило 11%. Количество проданных объектов стоимостью выше 1 млн долларов также сократилось, притом заметно — с 372 в 2022 году до 224 в 2024-м.

Но если дорогие лоты уходят с трудом, интерес к более доступному искусству растет: 81% всех проданных в прошлом году работ стоил не дороже 5000 долларов за предмет. Это может объясняться тем, что средний класс все чаще присматривается к современному искусству.

Такой сдвиг спроса мотивирует галереи быстрее и чаще выводить на рынок работы молодых мастеров. На мировых аукционах в 2023–2024 годах выставлялись 33 тысячи художников, причем каждый одиннадцатый был моложе сорока лет — и это не случайность. Опрос Artsy показывает: 72% коллекционеров интересуется именно начинающими художниками, тогда как признанными мастерами — только 69%.

Но рынок искусства переживает эмоциональную перегрузку. По данным Artlogic, 63 % владельцев галерей говорят, что управлять бизнесом стало заметно труднее. В больших институциях сотрудники все чаще жалуются на выгорание. В небольших пространствах уровень эмоционального истощения ниже, но общий стресс выше: в маленькой команде не на кого перераспределять нагрузки. Одни вынуждены урезать расходы, другие — ускорять оборот, третьи — и вовсе принимают решение закрыться.

Арт-рынок оказался уязвим к тем же угрозам, что и малый бизнес: это и отсутствие подушки безопасности, и зависимость от колебаний спроса, и нестабильная логистика, и нехватка институциональной поддержки.

Одновременно с этим растет представленность женщин на арт-рынке. Работы художниц сегодня занимают 41% площадей в галереях, а их доля на первичном рынке достигла 46%. Весной 2025 года картина "Miss January" (1997) нидерландской художницы южноафриканского происхождения Марлен Дюма ушла с молотка на на Christie’s за рекордные 13,6 млн долларов. Это сделало ее самой успешной художницей из ныне живущих, и закрепило тренд на феминизацию рынка искусства, который до недавнего времени казался непостоянным.

Цифровое искусство переживает затишье. После ажиотажа вокруг NFT в 2021 году, когда работа Beeple Everydays: The First 5000 Days была продана за 69,3 млн долларов, рынок впал в затишье. Сейчас ценник на подобные работы гораздо более скромный и колеблется в диапазоне от 15 до 20 тысяч долларов.

Весной 2025 года Christie’s впервые провел аукцион, посвященный картинам, созданным при участии искусственного интеллекта. Из 34 лотов шесть не нашли покупателей, 14 были проданы ниже ожидаемой ценовой планки. Самым дорогим лотом стала работа турецко-американского художника Рефика Анадола «Галлюцинации машин — сны МКС», которую приобрели за 277,2 тыс. долларов.

Это абсолютный рекорд, который является исключением, подтверждающим правило: цифровое искусство не вытесняет традиционное. Большинство коллекционеров остаются верны себе и предпочитают покупать не цифровой код, а холст.

При этом меняется не только способ производства искусства, но и его задача. Сегодня художник все чаще пытается осмыслить травму или личный опыт. Искусство становится не просто формой отражения реальности, а инструментом эмоциональной проработки. С одной стороны, такие арт-объекты, вступая в контакт со зрителем, могут вызывать у последнего сильные эмоции, приглашать к размышлению и самопознанию.

Критики такого подхода утверждают, что художники забывают о качестве исполнения, зациклившись на травме. Основательница и куратор итальянской галереи Aorta Social Art Надежда Навроцкая считает, то важно отличать проработку травмы с помощью искусства от демонстрации травмы через искусство.

«Это не одно и то же. В первом случае, если у художника есть внутренняя работа и техника, мы можем увидеть действительно сильное произведение. Во втором, могут быть те же «жуткие розочки», только теперь «про травму». Всерьез же говорить о качестве какой-либо работы можно только в контексте всего профессионального и личного пути автора».

Арт-рынок ускоряется, но вместе с ним усиливается и его волатильность. Арт-дилеры вынуждены искать баланс между кураторской деятельностью и коммерцией, а коллекционеры — между модной формой и содержанием.

Нельзя обойти вниманием роль онлайн-платформ: Artnet, Artsy, Saatchi Art проводят выставки и экскурсии онлайн, но сами галеристы считают, что будущее будет гибридным. По данным все того же Artlogic, почти половина опрошенных уверена: физические пространства не исчезнут, потому что живое общение с искусством невозможно заменить 3D-туром — особенно когда речь идет о приобретениях.

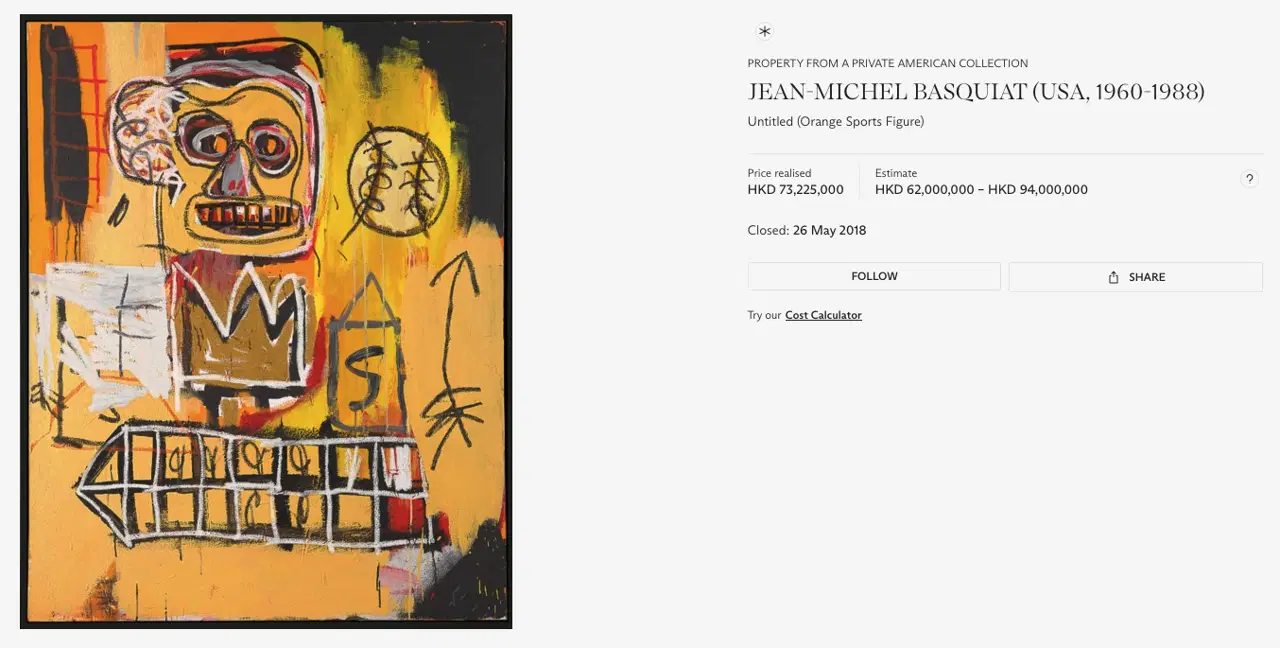

Если смотреть на рынок глазами инвестора, картина выглядит двойственной. Кейсы вроде «Оранжевой фигуры спортсмена» кисти Жана-Мишеля Баския, которая за двадцать лет подорожала с 66 тысяч до 8,8 млн долларов, создают иллюзию легкой прибыли. Но искусство — не фондовый рынок. Это неликвидный актив, торговля которым требует оценки, посредников и времени.

Покупка картины стоимостью 300 долларов вовсе не означает, что через десять лет она вырастет в цене на несколько порядков. При этом коллекционирование как образ жизни — вполне работающая стратегия, которая может окупить вложения в личный кругозор, возможность попасть в культурную среду, развивать насмотренность и связи.

В Узбекистане арт-рынок пока находится в зачаточном состоянии, но инфраструктура уже формируется. Наряду с государственными музеями и залами начали работать частные галереи: HIMRDV Gallery, Bonum Factum, Regeneration Art Gallery. В стране есть коллекционеры, а интерес публики к современному искусству нарастает, несмотря на то, что оно по-прежнему воспринимается как «сложное».

Самое важное — не терять темп и не бояться экспериментировать. Устойчивый рынок начинается с доверия, профессионализма и вовлечения всех его участников — от художника до аукциониста.