Краткий пересказ

Здесь мы собрали ключевые мысли героя материала — для тех, кто хочет быстро ознакомиться с содержанием. Полную расшифровку интервью читайте ниже.

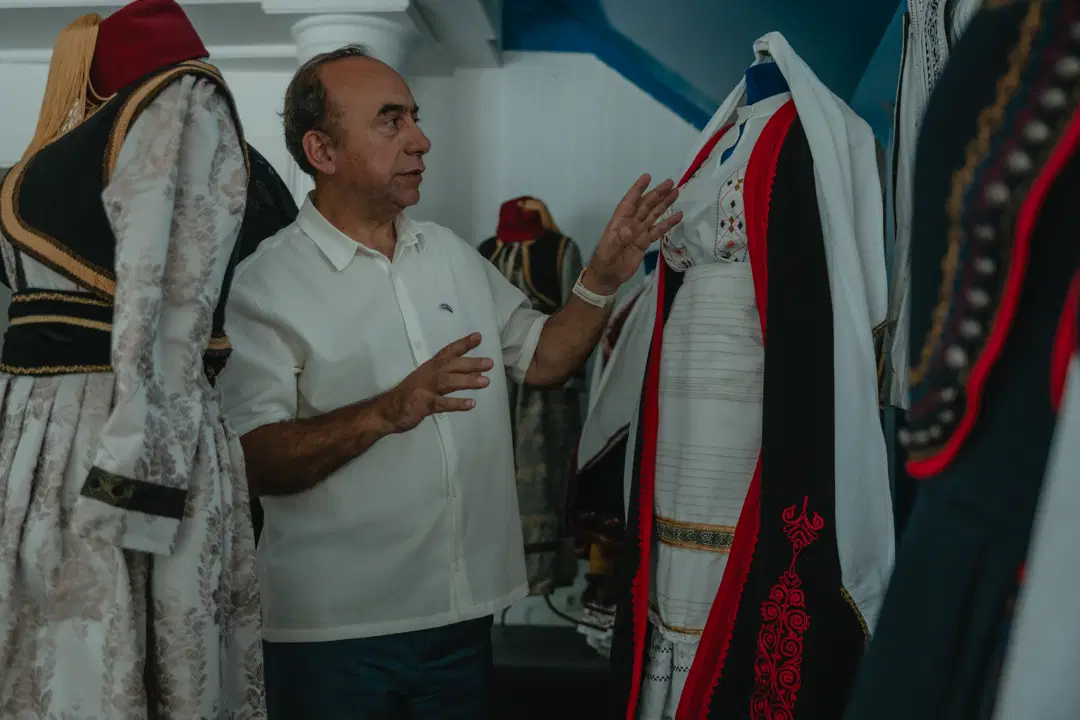

Как оживает музейное пространство? Кто превращает старинные стены в живой музей, а тишину — в разговор с прошлым? Константинос Политис знает, как звучит маком, напечатанный на потолке, как витрины собираются за одну ночь из стекла и травертина, и почему музей — это не просто экспозиция. В нашем большом интервью — история дизайнера, который создавал и реставрировал музеи в Греции, Турции и Франции, а затем приехал в Узбекистан, чтобы искать смыслы, беречь память и спорить с минимализмом.

Полная версия

Здесь мы предлагаем полный вариант интервью для внимательного прочтения.

О пути к профессии

— Музей — это не просто здание, а целый мир. Поэтому дизайнер музейного интерьера — особая профессия. С чего все началось?

— Именно так: музей — это отдельная вселенная, и работа с ним требует особого подхода. Мой путь начался в Греции, в Университете имени Аристотеля в Салониках. Атмосфера страны, где каждый камень хранит историю, повлияла на мой выбор. Позже я продолжил обучение во Франции, в Авиньонском институте искусств, изучал реставрацию искусства и прошел курс по музеологии — науке о музее как культурном и эмоциональном пространстве. И уже во время учебы я понял: важно не только сохранить объект, но и создать для него правильную среду — ту самую музейную атмосферу. Я стажировался во французских музеях.

Мой первый музейный проект был в родных Салониках — городе, где все дышит историей и православной традицией. Я оформлял музей религиозного искусства при местной церкви, и этот опыт стал для меня настоящей школой: я учился слышать тишину сакрального пространства, работать с иконой, понимать язык реликвий.

Позже почти пять лет я провел на Афонском полуострове — в монашеской республике, где создавал экспозиции для трех монастырей. Там музей — это не просто выставка, а продолжение молитвенного ритма, и каждая витрина должна была говорить тихо и точно.

В городе Александруполис, недалеко от турецкой границы, я оформлял еще один религиозный музей — здесь было важно сохранить дух региона, вплетая его в современный формат показа.

В Стамбуле я впервые столкнулся с частными коллекциями. Один музей был посвящен живописи и прикладному искусству, другой — старинным автомобилям. Это был совершенно иной опыт: соединить музейную точность с личной историей коллекционера, найти баланс между профессиональной строгостью и эмоциональной индивидуальностью.

— Музей нередко путают с выставочным залом. В чем же принципиальное отличие одного от другого?

— Действительно, музей часто путают с выставочным залом, но это принципиально разные вещи. Музей — это институт памяти, его миссия — сохранять искусство и передавать его смысл будущим поколениям. Он строится не только из экспонатов, но и из концепции, текста, маршрута, света. Это целостная система, где важна каждая деталь — от таблички до логики движения. Выставка же — временная, выразительная, но редко несет в себе глубокий образовательный пласт.

Лишь 30% коллекций доступны публике — остальное хранится в фондах, где кипит научная работа. Настоящее сердце музея — за кулисами. Но, несмотря на это, музей — не просто хранилище, а диалог. Пространство должно быть живым и гостеприимным. Посетитель не должен уставать — он должен увлекаться, задерживаться, размышлять. Если он уходит не с фото, а с эмоцией — значит, мы справились.

— С чего начинается создание музейного пространства?

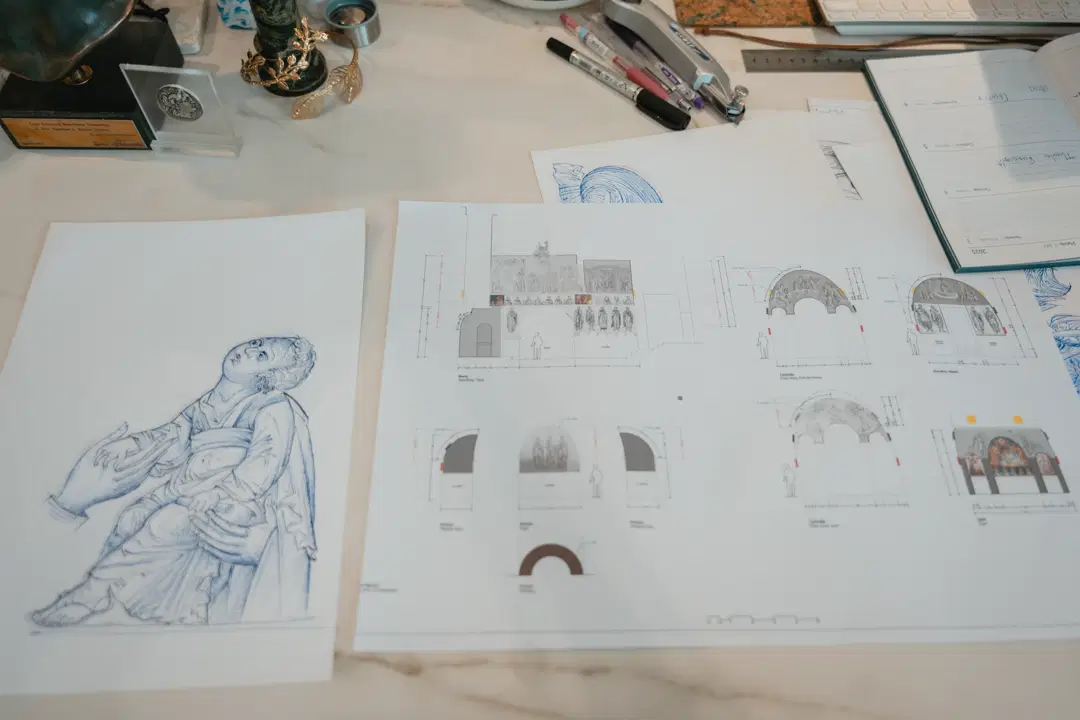

— Со сценария. Мы, словно режиссеры, выстраиваем драматургию: вступление, развитие, кульминацию, финал. Затем — макет: свет, витрины, тексты, звук. Все должно работать на атмосферу. Особенно важен культурный контекст — музей говорит языком своей эпохи.

Сегодня в тренде — иммерсивный дизайн, когда зритель не просто смотрит, а словно попадает внутрь истории. Над проектом трудится команда специалистов, а задача дизайнера — соединить науку и искусство, чтобы между экспонатом и зрителем возникло настоящее, подлинное общение.

Бухара: неосуществленный музей

— Расскажите о своих проектах в Узбекистане. Насколько я знаю, ваш вклад в музейное дело здесь довольно весом.

— В Узбекистан я приехал в 2003 году по направлению The Christian Fund как специалист по реставрации и музейному дизайну. Первым проектом стала Бухара — и он до сих пор остается для меня особенным. Тогда, по инициативе ЮНЕСКО и при международной поддержке, я создавал Музей истории бухарских евреев в доме рядом с синагогой.

Работа длилась почти год: мы восстанавливали интерьеры в традиционном стиле, расшифровывали надписи на иврите, собирали подлинные артефакты. Обращались к бухарской диаспоре — в Узбекистане, Израиле, США. Особенно активной оказалась община в Куинсе (Нью-Йорк) — они делились фотографиями, предметами быта, музыкой, все ради того, чтобы сохранить культурную память.

Увы, спустя время музей исчез — здание переоборудовали под кафе. Несмотря на мои попытки вмешаться, оказалось, что пространство не имело официального статуса и, по сути, не было защищено законом. Это стало для меня важным уроком: чтобы музей жил, его нужно не просто создать — его нужно встроить в систему, которая обеспечит его будущее.

Музей Савицкого: лаборатория и срыв

— Второй ваш проект в Узбекистане — Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого.

— Да, именно так. Работа продолжалась около полугода: необходимо было провести систематизацию, оценить состояние уникальной коллекции — от авангарда до восточного прикладного искусства и археологии.

Я понимал: в одиночку не справиться. Пригласил реставраторов из Испании, Италии и Греции, на базе музея открыли лабораторию, закупили оборудование и материалы. Но главной целью было не просто выполнить задание, а передать знания местным специалистам, вдохновить, построить мост между традицией и современностью. В музейной работе нельзя навязывать — только делиться.

Однако энтузиазм быстро столкнулся с реальностью: мизерное финансирование, абсурдные сроки. Закончить все за три-четыре месяца? Но это не выставка к юбилею — это хранилище смыслов. В знак протеста я закрыл фирму и на несколько лет отошел от музейной деятельности. Не хотел предавать принципы.

Но окончательно уйти не смог. Имя уже было известно, и вскоре появились новые предложения. Когда речь зашла о Музее исламской цивилизации, об Академии Мамуна — я не колебался. Эти проекты стали частью меня. За годы Узбекистан стал моим домом. Пусть не по паспорту, но по духу — я узбек.

Хива и Карши: быстрые сроки и новые технологии

— Вы упомянули Академию Мамуна. Значит, после Бухары ваш путь лежал в Хиву?

— Именно так. После Бухары я оказался в Хиве — работал над музеем Академии Мамуна. И хотя проект был масштабным, вспоминать о нем сложно с гордостью. Изначально это должна была быть постоянная экспозиция, посвященная наследию Хорезма, ученым и культуре Средневековья. Но позже поступило распоряжение — оформить полноценный музей.

На словах — вдохновляюще. На деле — проблема: не было подлинных экспонатов. А без них музей превращается в декорацию, в образовательную инсталляцию, но не в живое пространство памяти. Мы закончили проект, но чувство удовлетворения так и не пришло. Я отдал ему знания, время, силы, но музей без аутентичности — как книга без текста.

— А затем — Карши. И сразу два объекта: Региональный исторический музей и Археологический музей при мечети Одина. Это были сложные проекты?

— Сложные — это мягко сказано. Особенно Археологический музей. На его реализацию мне отвели всего неделю — задача на грани абсурда. Создать музейное пространство за семь дней невозможно... но мы это сделали! Вся команда — археологи, дизайнеры, реставраторы, строители — работала в буквальном смысле без сна. Мы придумали нестандартное решение: модульные витрины и подиумы из травертина и стекла, собранные по принципу конструктора LEGO. Заказали панели и элементы прямо на заводе, все рассчитали до миллиметра. Изготовили за два дня. Одновременно велась работа над текстами — я всегда настаиваю, чтобы таблички не были формальностью, а становились мостом между артефактом и зрителем.

Мы успели. Открытие было торжественным, но я этого не увидел. Меня увезли в больницу — нервное истощение и сильнейшая простуда.

Этот проект я вспоминаю как одну из самых напряженных, но и самых ярких страниц в своей карьере. Спустя годы премьер-министр Абдулла Арипов как-то упомянул ту историю — как символ настоящей преданности делу.

Дом-музей, музей памяти и новые форматы

— Один из особых форматов музея — дом-музей, связанный с личностью и памятью. В вашем портфолио есть проект дома-музея писателя Абдуллы Каххара в Ташкенте. Какой опыт вы вынесли из этой работы?

— Дом-музей Абдуллы Каххара стал для меня одним из самых сложных и личных проектов. Когда работаешь с пространством, где жил и творил человек, ты вступаешь в молчаливый диалог с его жизнью, мыслями, памятью. Здесь говорят не только экспонаты, но и стены, запахи, тишина.

Особую роль сыграли родные писателя: они были не просто наблюдателями, а хранителями духа дома. Порой их участие помогало, порой требовало тонкости — важно было найти баланс между музейной концепцией и живыми чувствами. Мы не ограничились вещами — изучали творчество писателя, говорили с семьей, собирали невидимые глазу детали, чтобы создать пространство не формальное, а подлинное, наполненное биографической искренностью.

— Один из самых необычных музеев Ташкента — двухкупольный Музей памяти жертв репрессий. Как над ним проходила работа?

— Работа над Музеем памяти жертв репрессий стала для меня особой — и эмоционально, и профессионально. Изначально это был монумент скорби: один купол, черный памятник в центре, тревожные красные коридоры — архитектура сама вела диалог с болью прошлого.

Но затем вмешались чиновники. Начались указания, где и какие фотографии размещать — словно речь шла не о музее, а о витрине. Финальный этап курировал сам первый президент Узбекистана. Осмотрев здание, он распорядился расширить проект — добавить второй купол, чтобы подчеркнуть масштаб темы.

Я предлагал стеклянную пристройку, но было решено иначе: появился второй зал с зеркальной архитектурой, где разместились документы, книги, фотографии — тихие свидетели времени. Так музей обрел не только новый объем, но и новое дыхание, став символом исторической памяти страны.

Проекты, которыми он гордится

— А есть проекты, которыми вы особенно гордитесь? Те, где удалось реализовать все задуманное?

— Безусловно, есть такие проекты. Один из них — эскиз фасада и интерьера нового медресе «Мир-Араб» в Бухаре. Это не музей в привычном смысле, а духовная академия, где музейный элемент лишь дополняет сакральное и образовательное пространство. Здесь я стремился предложить современный взгляд на исламский дизайн: вместо традиционной бирюзы — дерево, керамика, спокойные оттенки голубого, белого и золотого. Мы впервые использовали суфийский трактат как часть архитектурной композиции — его текст занял весь потолок, звуча как духовное высказывание.

Другой проект — интерьер музея при Центре исламской цивилизации. Французская концепция казалась мне безликой, и я предложил новую идею, вдохновленную местным культурным кодом. Темно-зеленые стены, кирпичная кладка, игра света сквозь металлические сетки, геометрия восточного орнамента на потолках — все это создавало глубокое, многослойное пространство, наполненное смыслом.

— Один из самых известных музеев Узбекистана — Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Как проходила работа над ним?

— Это был один из самых ответственных проектов. Создать музей, посвященный не просто политику, а национальному лидеру, — значит работать с историей страны, с памятью о первых годах ее независимости. Нужно было выдержать точность, уважение и строгость, но при этом создать живое и современное пространство, способное говорить со зрителем — вне зависимости от его возраста и взглядов.

Задача заключалась в обновлении концепции существующих экспозиций. Мы стремились показать не только масштаб личности, но и человеческое измерение. Так, например, был оформлен гараж с четырьмя личными автомобилями президента — эта часть выставки особенно трогала посетителей.

Одним из выразительных приемов стало нанесение фотографий прямо на стены — новая технология, создающая эффект хроники, вписанной в архитектуру. Это решение стало настоящей «визуальной фишкой» музея. А на третьем этаже установили первую узбекскую Nexia, подписанную лично Исламом Каримовым — символ начала новой промышленной эры.

Конечно, в таком проекте не обошлось без компромиссов и вмешательства со стороны. Но результатом я доволен: музей получился цельным, содержательным, и, самое главное, — уважительным.

— Что для вас музей? Чем он стал за годы работы?

— Музей для меня — это не стены и витрины. Это пространство памяти и тишины, где звучит диалог между прошлым и настоящим. В каждом проекте я старался создавать не просто интерьер, а атмосферу, в которую хочется войти и остаться. Где человек чувствует: он оказался в ином измерении — в мире смысла и духа. Конечно, не все удается идеально: случаются ошибки, давление, компромиссы. Но если зритель задерживается, читает, всматривается — значит, пространство ожило. Со временем я понял: моя профессия — не про декор, а про этику и ответственность. И, может быть, именно поэтому Узбекистан стал для меня домом — здесь я чувствую, что мой труд нужен. А это и есть главное.