Дружбы народов надежный оплот

Эти строки из гимна СССР закрепляли «дружбу народов» как одну из ключевых идеологических опор советского государства. Этот лозунг имел множество воплощений и транслировался на всех уровнях — от школьных стенгазет до международных площадок, на которых присутствовал Советский Союз.

Согласно официальному советскому постулату, СССР был образован по воле «братских» народов, объединившихся в добровольный союз. При этом Российская империя объявлялась «тюрьмой народов» — это хлесткое выражение традиционно приписывают Владимиру Ленину, однако его автором на самом деле является французский писатель и путешественник Астольф де Кюстин (1790–1857), опубликовавший травелог «Россия в 1839 году». Книга пользовалась успехом в Европе и укрепила образ имперской России как государства угнетенных.

Советское обществоведение на протяжении десятилетий дорабатывало и уточняло концепцию дружбы народов. В словаре научного коммунизма (издание 1983 года) она определялась следующим образом:

«Дружба народов — всестороннее братское сотрудничество, политическая, экономическая, военная и культурная взаимопомощь наций и народностей, ставших на социалистический путь развития».

Как отмечает российский социолог Светлана Лурье, эта модель применялась одновременно и к русской культуре, которая после 1917 года стремилась к имперской ассимиляции окраин, и к культурам других народов распавшейся империи, уже разделявших с русскими значительный пласт общего культурного пространства.

Советский народ, как совокупность наций без прошлого, должен был стать идеалом интернационализма — с самосознанием, отрицающим имперский опыт и устремленным в будущее.

Сложность и противоречивость этой идеологической конструкции сформировали советский культ дружбы народов как особую систему, в которой отразились как представления русских и других народов о самих себе, так и их образы друг друга.

Эта система строилась на шатких компромиссах: национальность формально не отрицалась, но окрашивалась в идеологические тона, выносилась за скобки или подменялась коллективной интернационалистской идентичностью. Например, народы, между которыми существовали исторические конфликты, не могли выносить свои разногласия в публичное пространство.

Визуальный язык дружбы

Идеологема дружбы народов регулярно воспроизводилась в советской культуре, выполняя роль базового интегратора многонационального общества. Ключевым визуальным образом этого конструкта становились отношения «старшего» и «младших» братьев. Русский народ закреплялся в роли «старшего» — просвещенного, прогрессивного, ведущего за собой; остальные народы — в роли «младших» — благодарных и лояльных.

На советских плакатах русский протагонист, как правило, помещался в центр композиции, а по бокам располагались представители других народов — обычно в стереотипных национальных костюмах. В фильмах о Второй мировой войне дружба между русским солдатом и армянином, грузином или узбеком становилась обязательным сюжетным мотивом. Миф о Михаиле Егорове и Мелитоне Кантария, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, интерпретировался как воплощение этой идеологии.

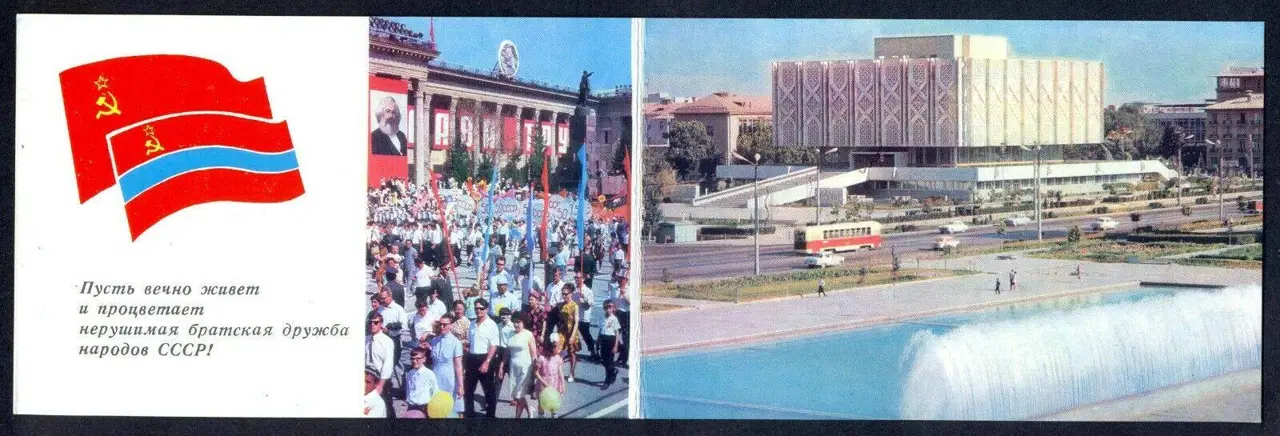

Ташкент, площадь Ленина (1960 год). Фото: Mirrorpix archive / Tashkent Retrospective

Другим значимым символом стал фонтан «Дружба народов» на ВДНХ — с шестнадцатью женскими фигурами, олицетворяющими союзные республики, входившие в СССР на момент его сооружения. Открытый в 1954 году, он изначально именовался в проектной документации как «Главный фонтан» и «Золотой сноп». Современное название появилось после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, прошедшего под лозунгом «За мир и дружбу».

В 1976 году в Ташкенте, на месте эпицентра землетрясения 1966 года, был открыт архитектурно-скульптурный комплекс «Мужество» и Музей Дружбы народов — как символическая благодарность союзным республикам за помощь в восстановлении города. Десятилетняя годовщина трагедии стала удобным поводом для руководства Узбекской ССР публично выразить признательность правительству СССР за участие в обновлении архитектурного облика столицы. Экспозиция музея включала фотографии, кинохронику и другие материалы, рассказывающие о взаимопомощи между республиками в годы войны и в послевоенное время. В 1996 году объект был преобразован в Музей Олимпийской славы, и память о нем практически исчезла.

Переходный возраст

С развитием самиздата и диссидентского движения идеологическая модель дружбы народов начала давать сбои. К концу 1960-х годов в советских республиках формируется национально ориентированная интеллигенция, менее восприимчивая к официальному агитпропу. Ученые, писатели и публицисты начинают осмыслять культуру своих народов, создавать исторические нарративы в литературно-художественных формах, искать специфическое, уникальное — то, что отличает «нас» от «них». Так запускаются процессы национального самоопределения — пока ещё в культурной, а не политической форме.

При этом все еще сохраняется проблема вертикального неравенства. Культуролог Игорь Яковенко пишет, что «младшие братья» должны были быть терпимыми и уступчивыми, тогда как «старший брат» — русские, проживавшие в союзных республиках — часто не стремились осваивать местные языки или интегрироваться в местные культуры.

Праздничная демонстрация в Ташкенте. Открытка 1971-1972 годов. Фото: Tashkent Retrospective

Рост национального самосознания и запроса на идентичность сопровождался усилением бытового расизма. К концу советской эпохи эта проблема становилась всё более заметной. В Москву, Ленинград и другие привилегированные города РСФСР массово переезжали жители национальных республик — в поисках работы или образования.

«Торговцы и разнорабочие, студенты и профессионалы своего дела идейно связывали свою способность добиться успеха в сердце СССР с принципом равенства граждан; и лишь немногие полагали, что именно неравенство мотивировало их в стремлении преуспеть», — пишет в книге «Голоса советских окраин» канадский историк Джефф Сахадео.

Исследователь задается вопросом: были ли советские мегаполисы территорией привилегированных коренных русских жителей — «белых», — или же они действительно оставались открытыми для всех, независимо от происхождения.

Мигранты из неславянских советских республик «искренне верили, что государство, равнодушное к цвету кожи, предоставит способы мобильности — как социальной, так и географической, — и свободу выбора профессии, если не для них самих, то хотя бы для их детей».

Реальность, однако, оказалась иной:

«Мигранты [из советских национальных республик] замечали проявления расизма, выраженные в неуважительном отношении к приезжим, в косых взглядах, снисходительной речи или унижениях — вплоть до проявлений насилия, пусть даже все эти нападки не могли сравниться с жестокостью в городах Запада по отношению к местным темнокожим».

Дисбаланс накапливался, и во время перестройки система межэтнических отношений дала трещину. Выяснилось, что, помимо дихотомии «русский — нерусский», в союзных республиках существует множество скрытых проблем и застарелых конфликтов. Во многих из них набирало силу движение за выход из состава СССР.

Военные конфликты в Приднестровье, Карабахе, Грузии, на Украине в постсоветское тридцатилетие показали: советская идея дружбы народов распалась вместе с самим советским государством.

Монумент «Химик и металлург» (1978 год) в городе Алмалык Ташкентской области. В настоящее время утрачен. Фото: Tashkent Retrospective

Праздник без памяти

Несмотря на центральное положение этого концепта в советской идеологии, официального праздника дружбы народов в СССР не существовало. Имелись улицы, площади, концертные залы, Орден Дружбы народов, Университет дружбы народов — но не было конкретной даты.

Современный Международный день дружбы (International Day of Friendship), ежегодно отмечаемый 30 июля, был учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. Инициатором выступила ЮНЕСКО, а основой послужили Декларация и Программа действий по культуре мира, реализованные в рамках Международного десятилетия культуры мира и ненасилия (2001–2010).

Узбекистан — единственная страна на постсоветском пространстве, где эта дата получила официальное признание. Закон, учреждающий новый праздник — День дружбы народов, — был принят 10 февраля 2021 года. Несмотря на то, что его название невольно отсылает к советскому прошлому, сам праздник представляет собой, скорее, попытку Узбекистана следовать в фарватере международной культурной дипломатии, направленной на борьбу с ксенофобией и укрепление межкультурного диалога.

В Казахстане аналогом стал День единства народа, учрежденный в 1996 году вместо Первомая. Он также апеллирует к идеям согласия и дружбы, но уже в логике нации-государства. В России, Таджикистане и других странах бывшего СССР Международный день дружбы не имеет официального статуса, но иногда отмечается на общественном или частном уровне.