Как киевлянин Савицкий оказался в Нукусе

Игорь Савицкий, выходец из семьи киевской профессорской интеллигенции, попал в Среднюю Азию в годы Второй Мировой войны. В 1941 году он поступил в Московский государственный художественный Институт имени Сурикова, вместе с которым эвакуировался в Самарканд. Там он не только приобщился к культурному наследию региона, но и познакомился с Константином Истоминым и Робертом Фальком — работы этих художников впоследствии украсят коллекцию нукусского музея.

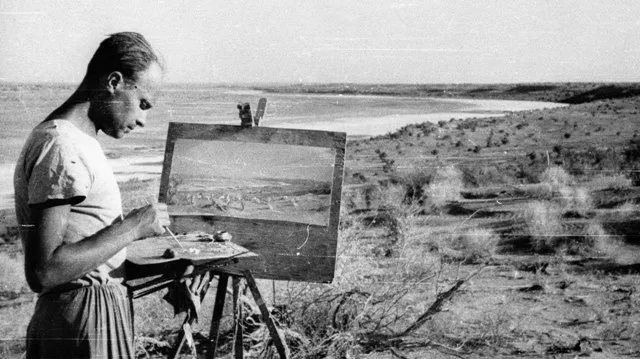

Поворотным моментом биографии Савицкого считается его участие в Хорезмской экспедиции, начатой археологом Сергеем Толстовым еще до войны. В 1950 году Савицкого пригласили в экспедицию в качестве художника — он делал зарисовки раскопок, древних крепостей Хорезма и сцен из жизни каракалпаков.

В конце 1950-х годов Савицкий перешел на работу в Каракалпакский филиал Академии наук Узбекской ССР, где участвовал в этнографических исследованиях под руководством молодого ученого Марата Нурмухамедова. Их знакомство в середине 1950-х годов стало судьбоносным для будущего музея.

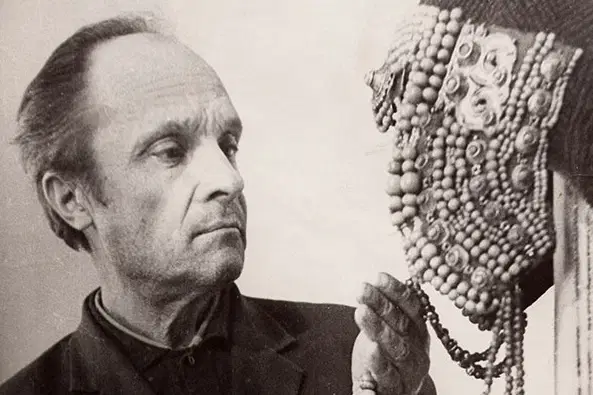

Нурмухамедов возглавлял Каракалпакский филиал АН УзССР. Савицкий сначала числился там художником, а фактически начал формировать основу будущей музейной коллекции. В небольшом кабинете при Академии наук Савицкий складировал первые экспонаты — образцы древней керамики, терракотовые фигурки, национальные костюмы и украшения каракалпаков, а самое главное — картины.

Именно в этот период у Савицкого возникает идея создать в Нукусе художественный музей, который покажет миру и сокровища этого края, и запрещенные тогда шедевры авангарда.

«Не все люди понимали Игоря», — вспоминал Нурмухамедов. — «Многие считали его странным за то, что он сам топил печи в музее, с рассветом открывал окна для проветривания, отдавал свою квартиру другим, а сам жил при коллекции». Отказавшись от карьеры в Москве ради работы в отдаленной Каракалпакии, Савицкий для некоторых выглядел сумасбродом.

Его руки выглядели как руки рабочего, с черной въевшейся грязью под ногтями — последствия работы в фондах и экспедициях. При этом он оставался необычайно отзывчивым и щедрым человеком: из своего скромного жалования помогал нуждающимся, больше отдавал, чем брал, а немалую часть собственных средств вкладывал в музейное дело.

«Ну какой из него администратор? Худой, взъерошенный, в трико — как сумасшедший профессор», — вспоминает Мариника Бабаназарова, руководившая музеем в 1984—2015 годах.

«Иногда вообще смешные истории случались. Однажды он собирался в обком небритый, без пиджака, и все искал галстук. А помощник ему сказал, что галстук на нем, он просто перекинут за шею. Вот такой он был, абсолютно не из этого мира, творческий человек, белая ворона. И его терпели, много прощали — в том числе и финансовое».

В 1957–1966 годах Савицкий организовал множество экспедиций по районам Каракалпакской АССР, собрав огромную коллекцию народных вышивок, юрт, предметов утвари и одежды. Тогда этим почти никто не интересовался — традиционное искусство воспринималось как пережиток прошлого. Но у Савицкого, профессионального художника, было особое видение: он понимал, что за этими вещами стоит целый мир культуры, который может исчезнуть.

В начале 1960-х годов Савицкий предпринял первые шаги к популяризации своей коллекции. Благодаря поддержке друзей ему удалось устроить несколько выставок каракалпакского народного искусства: сначала в Нукусе, затем в Ташкенте, а в 1960 году — в Москве.

Московская выставка имела большой успех: впервые столичная публика увидела самобытные ковры, вышивки и ювелирные изделия каракалпаков. Эта акция привлекла внимание союзных специалистов и стала аргументом в пользу создания в Каракалпакии отдельного художественного музея. Савицкий начал ходатайствовать перед властями о учреждении музея искусств в Нукусе.

Изначально музей задумывался как собрание произведений каракалпакского прикладного искусства и древностей — самого Савицкого картины интересовали в последнюю очередь. Однако со временем именно живопись, особенно авангард, стала визитной карточкой музея, сформировав его туристический образ.

«Мы сегодня как бы находимся в плену термина “авангард” … Савицкий сам никогда не называл эту часть коллекции “авангардом”, он говорил: “искусство 20–30-х годов”», — подчеркивает Бабаназарова. «Для него это было просто искусство, не включенное в официальный канон. Там были и запрещенные, и просто непризнанные художники ... Его задача была показать реальную картину 1920–30-х годов, а не стерилизованную, идеологически вычищенную, как в музеях СССР».

Выставка «Авангард в пустыне» в галерее Уффици.

Rossiyadan tashqarida joylashgan Savitskiy muzeyining eng yirik avangard to‘plamining obro‘si qayta qurish davrining boshida shakllandi. "Va shu payt birdaniga avangard atamasi mashhur bo‘lib, super modaga aylandi. Bizda esa bu janrdagi ishlar ko‘p edi! Holbuki, bu boshqa joylarda yo‘q bo‘lib ketgan yoki xususiy kolleksiyalarda saqlanayotgan o‘sha san’at qatlami edi," - deya eslaydi Babanazarova.

Bunday g‘oyani amalga oshirishning o‘zi bo‘lmasdi – buning uchun rasmiy ruxsatnoma va katta mablag‘ talab etilardi. Lekin bu yerda ham Savitskiyga uning safdoshlari yordamga keldi.

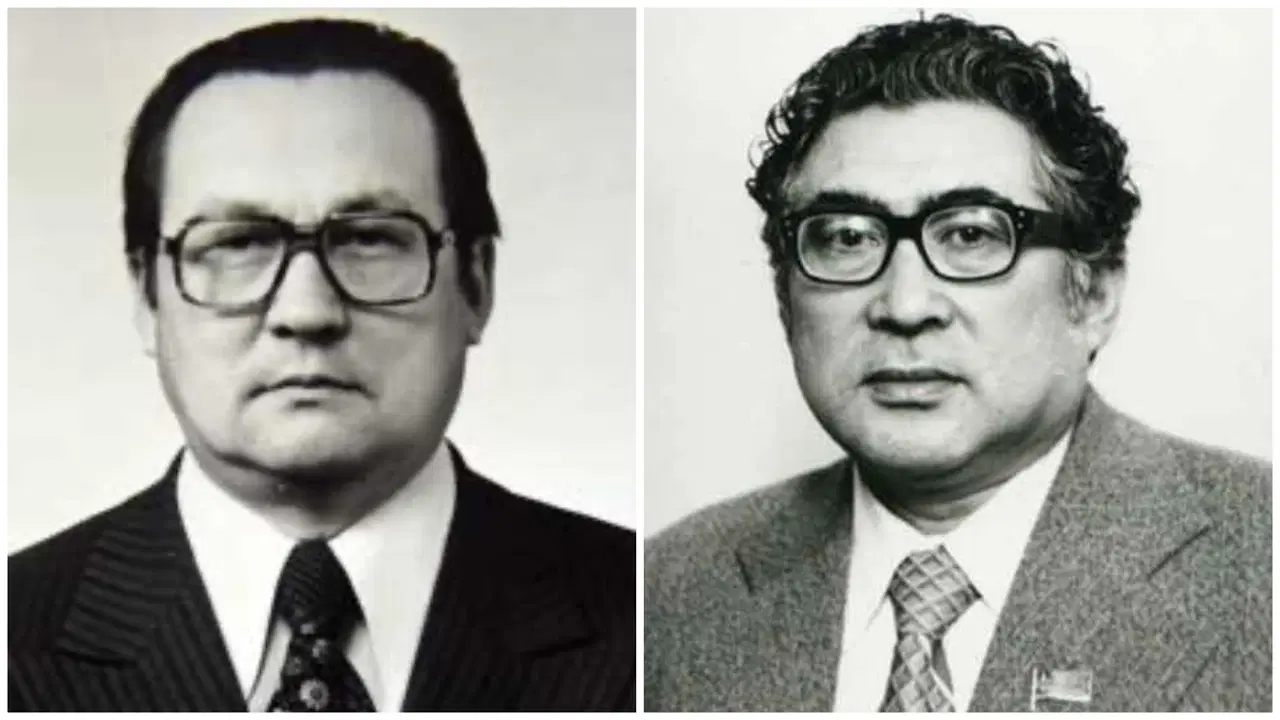

Нурмухамедов и другие современники

Помимо научной деятельности, Нурмухамедов играл заметную роль в общественной жизни: он был не только академиком, но и секретарем Каракалпакского обкома партии по идеологии. Именно Нурмухамедов помог устроить первые экспозиции и всячески убеждал руководителей в значимости дела Савицкого.

По свидетельству современников, в домашней обстановке Нурмухамедов поддерживал Савицкого, который нелестно высказывался в адрес советской власти. Бабаназарова вспоминала, что подобные вольности сходили ему с рук благодаря покровительству Нурмухамедова и отдаленности Нукуса от союзного Центра. В те годы Каракалпакская АССР была глухой провинцией, а Нукус — закрытым военным городом, куда практически не летали самолеты и не ходили поезда.

Ради пополнения коллекции Савицкий мог пойти на многое. Денег на новые приобретения хронически не хватало, и Савицкий зачастую влезал в долги, чтобы выкупить ценные находки. Временами его обманывали, бухгалтерия музея была запутанной, а финансовые отчеты — далеки от идеала.

Нурмухамедов в шутку говорил: «После смерти Игоря Савицкого музей надо назвать только его именем, а при жизни — посадить его в тюрьму на два года за финансовую неразбериху». В этих словах была доля правды: ради спасения искусства Савицкий действительно порой нарушал формальные правила.

Помимо Нурмухамедова, среди ближайших помощников Савицкого называют и других деятелей культуры Каракалпакии тех лет.

Художник Кыдырбай Саипов и некоторые местные энтузиасты поддерживали идею создания художественного музея и вместе с Савицким ходили по инстанциям в поисках помещения для экспозиции. Среди первых сотрудников музея был и молодой скульптор Жолдасбек Куттымуратов — впоследствии известный мастер и академик. Работая реставратором у Савицкого, он многому научился и затем прославился как скульптор, создав целую галерею образов каракалпакского народа.

Вокруг Савицкого сложился круг сподвижников — творческая интеллигенция Каракалпакии конца 1950-х – начала 1960-х годов вдохновлялась его идеями.

Однако музей — это не только энтузиазм, но и политическая воля и финансирование.

Три миллиона на музей

Каллибек Камалов, возглавлявший Каракалпакскую АССР в 1963-1984 годах, стал тем человеком, без вовлеченности и административного ресурса которого музей Савицкого мог бы не состояться. В начале 1960-х годов Савицкий обратился к Камалову с просьбой выделить на создание музея огромную по тем временам сумму — 3 миллиона рублей.

Камалов передал запрос Савицкого министру финансов Каракалпакской АССР (ККАССР), на что тот в ужасе ответил — вышестоящий министр финансов УзССР «снесет ему голову» за перерасход бюджета. Тогда первый секретарь заметил: «Какая тебе разница, кто снимет тебе голову — минфин Узбекистана или я? Все равно будешь ходить без головы…».

Слева: Каллибек Камалов, справа: Марат Нурмухамедов.

«Вот так мы полулегально и создали музей», — со смехом вспоминал Камалов. Редакция не смогла подтвердить достоверность этого сюжета, но те самые 3 миллиона рублей, по некоторым данным, все же были найдены.

Бабаназарова называет Камалова «грамотным, прагматичным руководителем». Здесь важно понимать и политический контекст: в республику приезжали авторитетные представители научного сообщества, например, академик Александр Яншин: «Они реально влияли на наших руководителей. Это были не простые гости, а академики, профессора, крупные московские фигуры».

Деньги, которые выделял Камалов, шли не на открытие музея, а на покупку произведений. Бабаназарова рассказывает, что на окончательное решение повлиял врач Камалова, профессор Сергей Ефуни — «влиятельный, уважаемый человек, который прямо сказал: “Дай денег этому Савицкому, он делает большое дело”».

Выделение такой крупной суммы на непонятный художественный музей в отдаленной автономной республике могло вызвать гнев вышестоящих властей. Тем не менее, Камалов пошел на такой риск. На эти деньги Савицкий и его сотрудники начали скупать экспонаты и обустраивать помещения в здании Каракалпакского краеведческого музея в центре Нукуса. Впоследствии Совет министров ККАССР стал ежегодно выделять средства на приобретение предметов искусства для Нукусского музея.

Камалов не только лично контролировал воплощение проекта, но и фактически санкционировал хранение и экспонирование сомнительных с точки зрения советской идеологии произведений авангардного искусства. Впоследствии он признавался: «Ни один каракалпак не сделал для [каракалпакского] народа столько, сколько сделал Савицкий».

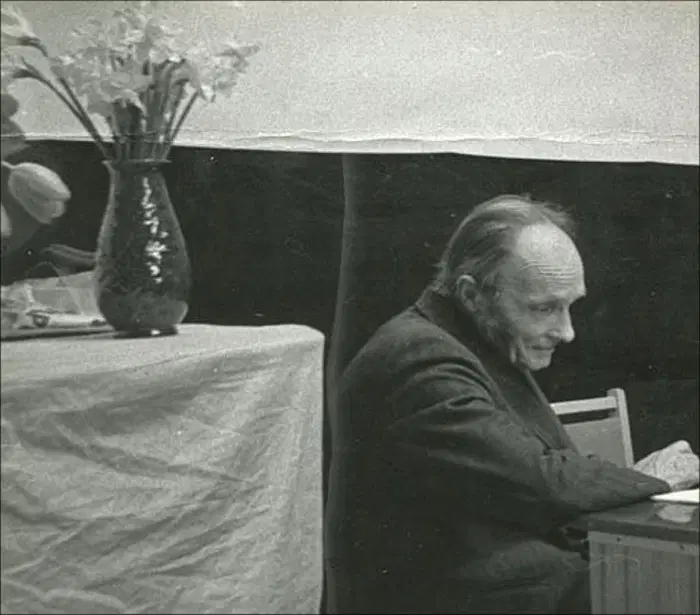

Савицкий отдал музею здоровье и жизнь: к началу 1980-х годов его здоровье было окончательно подорвано парами формалина, в котором он очищал археологическую бронзу. Он скончался 27 июля 1984 года, находясь на лечении в Москве, — но даже из больницы он пытался сбегать в художественные мастерские, чтобы договориться о новых приобретениях для своего музея.

Игорь Савицкий. Фото из архива Эркина Жолдасова / fergananews.com

Лишь после смерти мастера его друзья узнали истинный масштаб коллекции: два железнодорожных вагона с произведениями искусства отправились из Москвы в Каракалпакию. Творца одного из лучших послевоенных советских музеев похоронили в Нукусе на христианском кладбище. Сам Нурмухамедов пережил друга лишь на два года (он скончался в 1986-м), но успел увидеть, как детищу Савицкого в 1984 году было присвоено его имя. В Каракалпакстане Нурмухамедова считают одним из сооснователей музея.

Политическая судьба Камалова сложилась драматично — в 1984 году он сложил свои полномочия, а в 1989 году был приговорен к 15 годам заключения по «хлопковому делу» и лишен всех наград, включая звание Героя Социалистического труда. На свободу он вышел уже в независимом Узбекистане.

После Савицкого

«Когда Савицкий умер, за ним остался долг в полтора миллиона рублей. Этот долг покрывали уже за счет музея. А потом, в 1988–1989 годах, когда мы готовили крупную выставку, начали проясняться долги, неоплаченные счета. Уже началась перестройка, вкусы поменялись, цены подскочили — все вдруг поняли, что у нас настоящее сокровище … Мы работали с огромной нагрузкой, делали все, что могли, вытаскивали из запасников все, что можно было показать», — рассказывает Бабаназарова.

При жизни Савицкого ажиотажа вокруг авангарда не было, и тех, кто его поддерживал, «считали странными». По иронии судьбы, эти же люди впоследствии стали называть себя его учениками, говорит она.

«Сейчас появилось столько "присоседившихся", которые в свое время играли противоположную роль. Я помню, как нас пытались убрать, обвиняли, что музей слишком "русский". Писали доносы, жаловались, требовали убрать акцент на русских художниках. Тогда Савицкого не воспринимали как "отца музея", как это сейчас принято».

Бабаназарова подчеркивает, что эта тенденция продолжилась и в годы независимости: «Нам прямо говорили: “Не произносите имя Савицкого”, нас вызывали, давали распоряжения».

В 2025 году новое правительство Узбекистана предложило внести надгробие, на котором Савицкий назван «гениальным спасателем красоты», в перечень дополнений к список материального культурного наследия.