О ежовых рукавицах матери

— Вы родились в Намангане, но история вашей семьи началась в другом городе.

— Верно. Мама с бабушкой жили под Сталинградом, но во время Второй мировой войны переехали в Наманган. У мамы — всего четыре класса образования: дальше учиться было некогда, нужно было выживать. Она много и тяжело работала. Я же родился уже в Намангане.

— Часто ли возвращаетесь в город детства?

— Редко. Последний раз это было лет 7 назад. Это уже не тот Наманган, в котором я вырос: каналы, где я плавал, заросли тиной, многое изменилось. Детство было непростым, но именно оно закалило меня, научило жить и выживать. Как и многих ребят того времени, меня воспитывала улица. Сейчас мир другой: у нас не было интернета, компьютеров, планшетов, и все это нам заменяла улица. Наманган для меня — город рождения, первой любви и потерь: здесь я потерял маму, когда учился в восьмом классе, и бабушку.

— Вы уже упоминали о непростой судьбе своей мамы. А какой она была?

— Сильной и строгой. Воспитывала меня в «ежовых рукавицах» — я знал, что такое любовь, но также знал и ремень, и угол. После смерти мамы мне ее во многом заменила сестра Лена – она была старше на 12 лет. Мы и сейчас очень близки. Сестра дала мне много тепла, силы и веры в себя. Она закончила пединститут и, как будущий педагог младших классов, «экспериментировала» на мне: в четыре года я уже читал, писал. Терпеть этого не мог, как любой мальчишка, но Лена была отличным педагогом.

— Помогло ли это в жизни?

— Нет. Все надо делать в свое время. Сейчас родители часто пытаются обучить детей слишком рано — это скорее удовлетворение их собственных амбиций. В моем случае первый же учебный день обернулся тем, что я, заскучав на уроке, собрал портфель и пошел домой, сказав учительнице, что все это уже знаю. До третьего класса я был отличником, пока, став пионером, не заявил маме, что взрослый и отличником быть больше не буду. Сдержал слово: стал хорошистом, а с седьмого класса появились и тройки. Но школу закончил хорошо — у нас были замечательные педагоги, которые готовили каждого к поступлению в выбранный вуз, и меня тоже «подтянули».

О педагогике Марка Вайля

— То есть, вы уже тогда решили поступать в театральный институт?

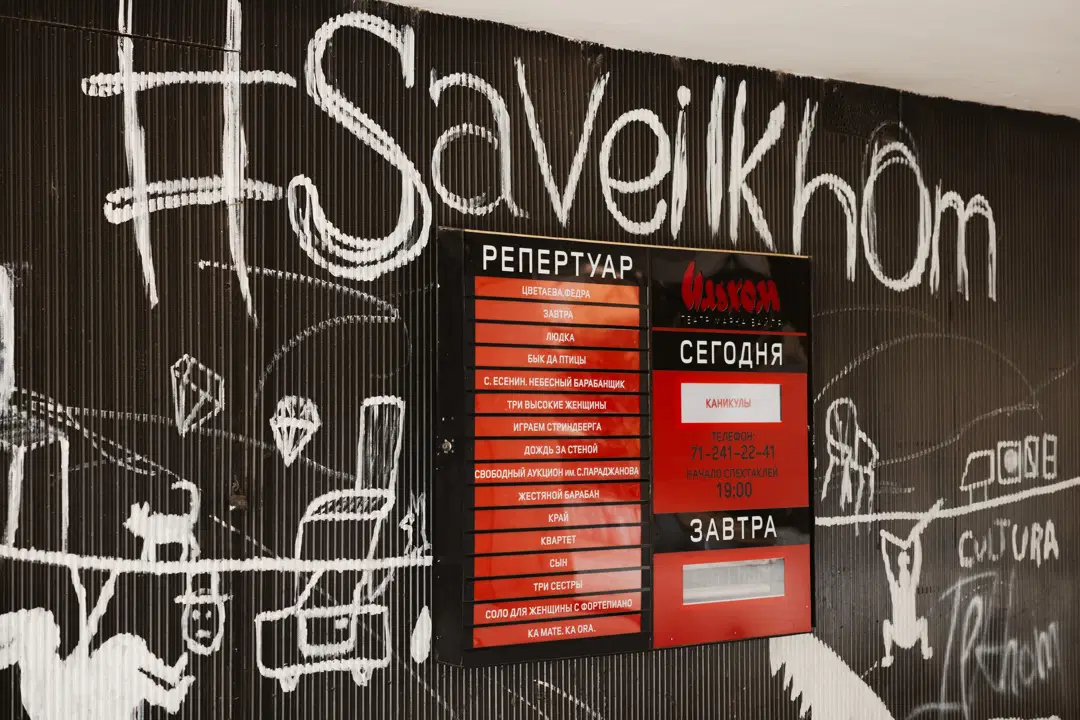

— Да, но решение пришло лишь перед окончанием школы. До этого я не мечтал быть артистом. Но волею судьбы стал студентом Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского (сейчас — ГИИКУ им. Маннона Уйгура) на курсе Александра Кузина, а позже перевелся на курс к Марку Яковлевичу Вайлю. С 1991 года был принят в труппу театра и служу в нем уже более 30 лет.

— Каким мастером был Марк Вайль?

— Настоящим. Требовательным, умным, тонким, умевшим не навязывать, а давать возможность учиться самому. Обучение строилось гибко, «здесь и сейчас», под каждого студента, а не строго по системе. Вайль выпустил целое поколение ярких артистов — Глеба Голлендера, Мухаммадисо Абдулхаирова, Лолу Элтоеву, Карину Арутюнян.

— Первая роль на сцене «Ильхома»?

— В спектакле «Прошло 200 лет» мы, еще студенты, играли людей из будущего — совершенных, лишенных печали и хандры. А первая главная роль — Калигула в дипломной работе по А. Камю.

Фото: Алина Борисова / HD magazine

О запретах в искусстве и нелюбви к Гамлету

— Много спектаклей театра ушло в небытие?

— Конечно. Это же естественный живой процесс. Театр – не кино, где все на пленке и навсегда остается в истории. Театр – это здесь и сейчас рожденное и больше никогда не повторимое. И у каждого спектакля своя жизнь и свой срок.

— А есть ли такие постановки, которые вы хотели бы восстановить?

— Нет. Я несколько раз пытался восстановить «Мещанскую свадьбу» Бертольта Брехта, поставленную Марком Вайлем в первые годы существования театра и долгие годы считавшуюся его визитной карточкой, но понял: нужно идти дальше. Не стоит жить прошлым — важно создавать что-то новое.

— В современном театре очень часто происходят довольно смелые переосмысления классических произведений.

— Театр – это отдельный вид искусства. Литература здесь просто как основа, благодаря которой рождается что-то новое. И когда возмущаются: «Как можно трогать классику?!» — я отвечаю: можно и нужно! Когда мы превращаем классику во что-то «пыльное», «музейное» – это, страшно и неправильно. Ну, почему я не могу взять Толстого и переосмыслить его так, как я чувствую? Здесь, сегодня – в XXI веке, в 2025 году! Кто мне это запрещает?! В искусстве вообще нет запретов! И не должно быть! Пушкин был хулиганом, отрицающим все правила.

— В одном из своих последних интервью Народный артист РСФСР Анатолий Ромашин сказал, что роль мечты для актера — это Гамлет.

— Гамлет никогда не был моим любимым героем! Мой герой — Сирано де Бержерак. Да, у меня нет такого большого носа, но ведь дело не в этом, а в том, что внутри этого человека. И как тонко и больно он чувствует уродство этого мира, и как мир не может ему этого простить. Мы же привыкли просто видеть «фантик» и не в состоянии разглядеть, что под ним. Марк Яковлевич в начале 2000-х поставил замечательный спектакль «Носороги» по пьесе Эжена Ионеску — это была студенческая работа второго или третьего курса студии театра «Ильхом». Эта пьеса как раз о том, как со временем мы словно надеваем на себя кожу носорога и перестаем ощущать самое важное в этой жизни.

— А помните ли вы, как коллектив встретил вас в начале творческого пути? Не было ли попыток «задвинуть» вас, лишить ролей?

— В «Ильхоме» особая атмосфера — именно она помогла театру прожить долгую и яркую жизнь. Здесь нет понятия «задвигать».

Профессия актера зависима: режиссер либо видит тебя в постановке, либо нет. И вместо жалоб лучше задуматься, почему тебе больше не предлагают роли.

— Боялись стать заложником одной роли?

— Нет.

— Когда впервые попробовали себя как режиссер?

— Когда начал преподавать в Школе драматического искусства при театре. Со студентами мы сделали эскиз по пьесе Михаила Угарова «Облом off», который позже стал дипломным спектаклем и вошел в репертуар театра. Это была моя первая режиссерская работа под чутким руководством Марка Яковлевича Вайля.

— Бывали ли случаи, когда спектакль оставался непонятым зрителем?

— Да, и это ощущается сразу. Например, замечательный спектакль Марка Яковлевича Вайля «ART» с Евгением Дмитриевым, Бернаром Назармухаммедовым и Антоном Пахомовым — он был красив, глубок, но не до конца принят публикой. Или постановка «Замок К.» по Ф. Кафке в режиссуре Максима Фадеева: между сценой и залом будто стояла невидимая стена, и отклик находили лишь немногие. После показа висела тишина. Но театр — не блокбастер, куда идут за попкорном. Зритель должен быть подготовлен: знать режиссера, автора, понимать контекст. И даже когда ты готов, понимание не всегда приходит. Театр непредсказуем.

Фото: Алина Борисова / HD magazine

— Вы работали с инклюзивным театром. Это было трудно?

– Непросто. Это особый мир, и я благодарен, что смог к нему прикоснуться. Но понял: этим нужно жить, отдавать все время, иначе это будет нечестно. Поэтому преклоняюсь перед Лилией Севастьяновой, которая посвятила себя инклюзивному театру.

— Может ли кто-то диктовать «Ильхому» условия «сверху»?

— Нет. И это я заявляю категорично: «Ильхому» никто ничего не «спускает». Марк Вайль создавал театр, который никогда не будет служить ничьей идеологии. И это для нас — главная заповедь в искусстве. Сотрудничая с Гёте-Институтом, Евросоюзом или другими организациями, мы предлагаем свои идеи и проекты — нам никто не указывает, что и как играть. Да, могут обратиться с предложением сделать, например, инклюзивный спектакль, и мы рассмотрим такую возможность. Но продвигать чью-то идеологию или ставить «ура-патриотические» постановки, лишенные правды и нашей веры в них, — не для нас.

— Персонаж фильма «Москва слезам не верит» утверждал, что с приходом телевидения исчезнут кино, книги, театр…

— Театр был и будет. Это живое искусство и редкая сегодня возможность настоящего общения. Кино мы давно смотрим дома, а спектакль так не посмотришь Ты выходишь из дома, встречаешь людей, переживаешь историю вместе с ними и обсуждаешь ее — это важно для человека. Живое театральное искусство — будь то опера, балет или драма — останется вопреки всему.

— Над чем работаете сейчас?

— Готовимся к юбилейному, 50-му, театральному сезону. Планов много. Сейчас идут репетиции проекта по повести Константина Симонова «20 дней без войны», где я репетирую роль майора Лопатина, которую в свое время исполнил великий Юрий Никулин в одноименном фильме Алексея Германа. Премьера назначена на открытие сезона — 12 сентября, режиссер Александр Плотников. Готовим большую выставку, посвященную истории театра. Вместе с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана работаем над экспериментальным театральным проектом для узбекистанского павильона на Биеннале в Венеции. В октябре начнутся репетиции спектакля, посвященного Марку Вайлю, по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош», где я уже выступлю в качестве режиссера. Премьеру мы планируем приурочить ко дню рождения Мастера — 25 января.

Фото: Алина Борисова / HD magazine

О ролях в кино, которых ждешь и от которых уходишь

— Помните свою первую роль в кино?

— Честно говоря, нет. Но отчетливо помню ту, после которой меня начали узнавать на базаре «Чорсу». Это был фильм «Кечир» («Прости»), где моей партнершей была прекрасная певица Райхон.

— Узнаваемость помогала?

— По-разному. Но она открыла для меня интересную сторону психологии людей: если ты известен, снимаешься в кино — значит, ты богатый, и с тебя можно «содрать» больше.

— Есть любимые роли?

— Хороших фильмов и ролей у меня немного. Одна из немногих работ, которой я по-настоящему доволен, — фильм «Дядя». Рашид Каримович Маликов был очень требовательным режиссером, а мне комфортно с людьми, которые точно знают, чего хотят, и умеют требовать.

— Есть ли темы или роли, которых вы сознательно избегаете?

— Таких тем и ролей еще не предлагали, но они, конечно же, есть. Это — пропаганда любого рода насилия, войны, убийств, наркотиков.

— А от ролей отказывались?

— В кино — да, и часто: от скучных, слабых сценариев, от работы с плохими режиссерами. В театре — нет. Помню случай в «Ильхоме»: один спектакль, который ставил не Марк Яковлевич Вайль, мне совсем не нравился. Один из артистов, занятых в нем, уезжал, и Марк Яковлевич назначил меня на эту роль. Я пытался отказаться, но он спросил: «Ты актер основного ансамбля? — Да. — Так вот, иди и через “не хочу” сделай так, чтобы роль стала для тебя самой важной и интересной». В театре не работают — в нем служат.

— Часто пересматриваете фильмы со своим участием?

— Редко. Бывает, что делаешь ставку на картину, а в процессе понимаешь — это не то. Тогда и на премьеру не идешь. Например, фильм «101». История ста одного узбекского военнопленного сама по себе очень важна и значима для нас — из нее могло получиться хорошее кино. Но в итоге все вышло несерьезно. Изначально планировалось снять 15-минутный трейлер-заявку, но продюсеры решили из отснятого материала сделать полнометражный фильм. При этом подготовка была поверхностной, съемки заняли всего 20 дней.

Фото: Алина Борисова / HD magazine

— А каким фильмом вы довольны?

— Ни одним! С кино у меня сложные отношения. Я больше отдаю себя театру, хотя и в кино хотелось бы сыграть что-то большое и настоящее. Роли-мечты у меня нет, но есть режиссеры, с которыми я мечтал бы поработать: Уэс Андерсон («Королевство полной луны», «Отель “Гранд Будапешт”») — обожаю его эстетику, Квентин Тарантино, Андрей Звягинцев. А из актеров я очень люблю Аль Пачино: я многому научился, наблюдая за его работами. В театре, конечно же, — Михаил Каминский, который не так давно покинул этот мир. Он был выдающимся актером. Из российских актеров — Олег Янковский.

О Мастере, его гибели и бремени ответственности

— Сентябрь 2007 года. Как вы узнали о гибели Марка Вайля?

— Это случилось 6 сентября, накануне открытия 32-го сезона. Мы расстались поздно вечером после репетиции «Орестеи» Эсхила. Через 40 минут после расставания мне позвонили: Марка Яковлевича ранили ножом в подъезде. Сначала была надежда — он был жив, его везли в «Скорой». Но у ворот 16-й больницы нам сообщили, что он умер. Ощущение — будто проваливаешься в воронку, и все рушится: чем ты жил, ради чего жил?

— Как вы стали худруком театра?

— Никто не знал, что делать дальше. Решили — нужно сохранить театр, созданный Мастером. Моей инициативы стать художественным руководителем не было — меня выбрали. Это огромная ответственность — возглавить легендарный театр с богатой историей. Первое время было очень тяжело, хотелось сбежать. И сейчас иногда тоже хочется все бросить и бежать.

Фото: Алина Борисова / HD magazine

— Есть ли правила в «Ильхоме»?

— Как и в любой системе, здесь есть негласные законы. Главное — оставаться человеком и любить это место. Если не любишь — уходи. Важно ощущать, что это твое пространство, без которого ты не можешь. В «Ильхоме» работают те, кто понимает: без этого театра им нельзя. Я всегда говорю студентам: «Если можете жить без этой профессии — живите!» Здесь нужна фанатичность: выход на сцену должен быть жизненной необходимостью. Это не про славу и деньги, а про внутреннюю потребность. Сегодня же многие идут в театральный вуз ради «быстрой» популярности — чтобы скорее попасть в кино и начать зарабатывать на свадьбах. Такова реальность: в театре мало платят, в кино — тоже, а основные заработки — на торжествах. Чтобы туда приглашали, нужно быть узнаваемым на экране. Так и выстраивается цепочка выживания узбекского артиста.

О боязни сцены и самоцензуре

— В начале карьеры вы боялись сцены?

— Боялся и боюсь до сих пор. С годами страх только усиливается, потому что растет ответственность. Молодому позволительно ошибаться, но когда на сцену выходит актер с опытом, с именем, на него смотрят иначе — ждут безупречности. Да, я тоже имею право на ошибки, но понимаю, что сегодня на меня равняются студенты и коллеги, а это обязывает.

— Были роли, которые помогли преодолеть страх?

— Каждая роль — это шаг вперед, даже если она неудачная. Это не столько профессиональный, сколько внутренний успех. Провалы случаются у всех, даже у великих. Главное — чтобы между ними были победы, иначе сломаешься.

— А творческие кризисы?

— Конечно, бывают. Иногда кажется, что надо уходить из профессии: два неудачных спектакля подряд — и уже теряешь вкус к жизни, перестаешь любить себя. Сегодня у тебя есть «Ильхом» и талант, завтра же все может измениться. Я вижу это и у студентов: кто-то ярко загорается и быстро гаснет, а кто-то раскрывается лишь спустя годы. Причины этих перемен до конца не ясны. Но бросить это невозможно. Творческая профессия — это болезнь, но болезнь, от которой не хочется выздоравливать. Телевидение, кино, театр — все это затягивает так, что, несмотря на трудности, остаешься в этом мире и считаешь себя счастливым, что живешь именно здесь.

— Актером можно стать в любом возрасте?

— Да, возраст не преграда. У меня учатся студенты и тридцати восьми, и сорока лет. Это редкость, но я почувствовал, что они имеют на это право, и не пожалел о своем решении. Однако взрослому человеку сложнее ломать привычные установки — а в театральной школе без этого нельзя. Нужно «снимать кожу» носорога, обнажаться внутренне и духовно. Возраст сам по себе не мешает, но жизненный опыт для актера необходим: в молодости выручают темперамент, обаяние и наивность, позже — только накопленные годы и переживания.

Фото: Алина Борисова / HD magazine

— Есть ли у вас самоцензура?

— Конечно. Она проявляется в моем понимании мира, в моих заповедях и «стопах». Есть грань, которую нельзя переступать, но если художественная задача это оправдывает, я готов пойти на многое.

— Как вы охарактеризуете зрителя театра «Ильхом»?

— Наш зритель — это интеллигенция, студенты, дипломаты. Это думающий, чувствующий, мыслящий человек, и у него нет возраста и национальности.

— Что чаще слышите — похвалу или критику?

— И то, и другое. «Ильхом» либо любят, либо не переносят. Равнодушных нет — и это главное. Бывает и жесткая критика, но положительных отзывов все же больше.

— Как вы относитесь к высказываниям в свой адрес?

— Спокойно. Это публичная профессия, и нужно быть готовым к любому мнению и оценке в свой адрес. Всем нравиться невозможно — это было бы странно и даже подозрительно. Разные люди — разные вкусы, и это нормально.

О сталкерах и бесчеловечном отношении к животным

— Чем увлекается и как отдыхает Борис Гафуров?

— Плаваю, хожу в бассейн, изучаю технику плавания. Это моя медитация, это моя физическая нагрузка. Я понял, что вода – это моя стихия. Также люблю пешие прогулки с семьей и собакой.

— Раз уж речь зашла о животных… У вас на странице в социальной сети размещены объявления о благотворительности, о помощи животным. А результаты есть?

— Животными, их устройством и спасением занимаюсь не только я, но весь театр и вся моя семья. Я очень люблю животных. И это моя больная тема. То, как относятся в Узбекистане к животным, я считаю недопустимым и безнравственным. Гуляя со своей собакой, я наблюдаю, как люди реагируют на нее, — и это ужасно. Что касается результатов, то небольшие, но есть.

Счастье по Борису Гафурову

— Если бы в начале своей карьеры вы встретились с самим собой, какой совет вы бы себе дали?

— Живи и наслаждайся: получай удовольствие от жизни, от профессии, от каждой минуты и береги тех, кто тебе дорог.

— А своим студентам?

— То же самое — научиться жить здесь и сейчас, получать удовольствие от жизни, от профессии, от всего. Быть терпеливыми на пути к своей цели и нести ответственность за свои поступки.

— Великий актер Лев Дуров сказал, что после премьеры любой актер, любой режиссер чувствует, будто только что родил ребенка — и у него его отняли. Есть такое чувство?

— Близко, близко к этому. Это всегда опустошенность, потеря. Но приятная опустошенность. Потом наступает момент, когда эйфория проходит, и возникает вечный вопрос: что дальше?

— Проведите сравнительный анализ: Борис Гафуров в начале творческого пути и сегодня. Что изменилось?

— Сложный вопрос. Все изменилось: уши перестали быть лопоухими, седина в волосах появилась. Стало больше ответственности и страхов.

— Но каким вы хотите остаться в памяти зрителей?

— Да вот таким, какой я сейчас.

— Чего вы никогда не сможете простить?

— Я могу многое простить, кроме лжи и предательства.

— Какие советы Марка Вайля до сих пор являются для вас жизненными, что вы продолжаете соблюдать?

— Уметь побеждать свой страх — это первое. Если страх начинает управлять тобой, ты перестаешь быть художником. Второе — не придерживаться никакой идеологии, идти по пути собственной правды, собственного понимания жизни. Все это, наверное, самое простое и самое важное. И еще: что бы ни происходило в жизни, продолжать честно делать свое дело. Просто вставать, идти и делать, делать.

— Что для вас счастье?

— Понимание счастья меняется с годами и опытом. Сейчас счастье для меня — это все, из чего состоит моя жизнь. Только очень хочется, чтобы прекратились все войны.