Как уральские казаки оказались в Каракалпакстане

В 1874 году на Урале вспыхнул мятеж казаков-старообрядцев. Причиной стал указ императора Александра II, обязывающий каждого яицкого (уральского) казака нести непрерывную военную службу, носить форму, содержать коня и оружие. Уральцы, привыкшие жить рыболовством и охотой, отказались подчиняться новым порядкам, сочтя их разорительным посягательством на традиционные казачьи вольности.

После подавления волнений около 2500 уральцев исключили из списков казачества и сослали в Туркестан. Сначала высылали только мужчин, а в 1877–1878 годах к ним насильно перевезли более 750 семей. Мужья и жены, разлученные на годы, нередко не узнавали друг друга. Ссыльные страдали от голода и болезней, некоторые даже бросались за борт с пароходов, перевозивших их по Амударье.

При императоре Александре III, наследнике Александра II, уральцам, сосланным в Туркестан, было разрешено вернуться на родину и снова стать казаками. Воспользовались монаршей милостью далеко не все: из Туркестана вернулись лишь около 850 человек, остальные остались жить там, куда их сослали.

Царские власти рассчитывали, что они помогут «освоить» завоеванные территории — так же, как это было на Урале и в Сибири. Их селили в дельте Амударьи, ближе к границе с Хивой — из всех туркестанских владений России она была завоевана последней. Рядом с крепостью Петро-Александровск (сейчас Турткуль) уральцы основали поселок Первоначальный.

Позже появились и другие казачьи поселения: слобода в самом Турткуле, уральский поселок возле Нукуса, Заир и Казак-Дарья, Ак-Дарья, Кызыл-Жар. Со временем они добрались и до побережья Аральского моря, где обосновались на рыбных промыслах — в Учсае, Урге и Порлытау. Казачьи селения появились даже в Муйнаке и Кунграде.

Так на окраине империи возникла особая община уральских казаков-старообрядцев. Их стали называть «уходцами» — теми, кто ушел от своей прежней жизни, но остался собой.

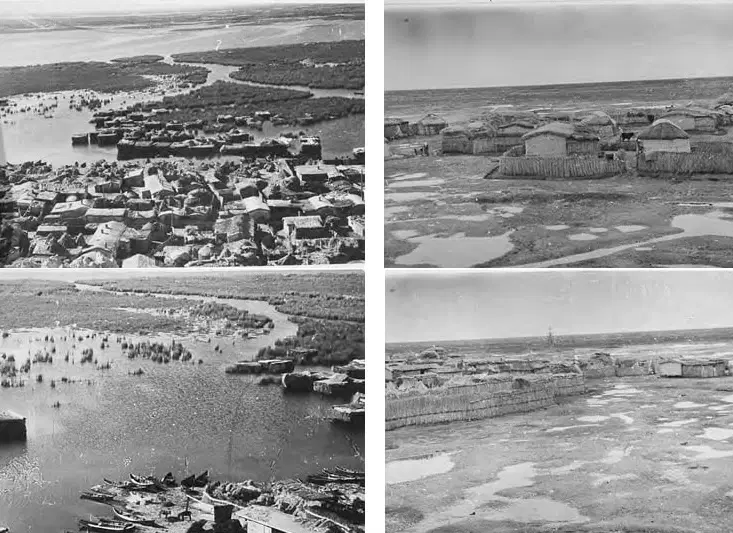

Так эти места выглядели на фотографии начала 1950-х годов.

Настоятельница в звании майора

Полтора века спустя редакция HD magazine отправилась в Каракалпакстан, чтобы найти потомков уральцев и рассказать, чем они живут. За 150 лет их община — если исходить из численности первоначальной партии сосланных казаков — сократилась примерно в сто раз.

Сейчас в северной части Каракалпакстана — в Нукусе, на Пристани, в Кунграде и Тахиаташе — осталось всего 20–25 семей уральцев, преимущественно преклонного возраста. Несколько семей помоложе живет в Беруни и Турткуле.

Центром притяжения их небольшой общины является небольшой молельный дом на окраине Нукуса, в котором собраны старообрядческие иконы, молитвенные книги и реликвии. Уральское казачество исторически прирастало крестьянами-старообрядцами, которые бежали из Центральной России после раскола православия в XVII веке, поэтому старообрядчество — важнейшая часть культурного кода потомков «уходцев».

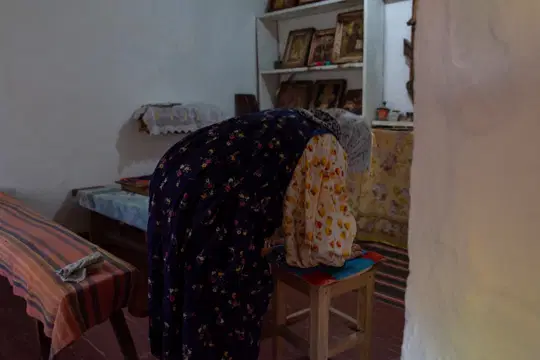

Старообрядческий молельный дом прикрыт камышовым забором. Внутри не слишком просторно, зато есть лавки и табуретки — на них пожилые прихожане опираются во время молитвы.

Молельный дом в Нукусе нельзя назвать ни церковью, ни часовней — в отличие от канонического православия, старообрядцы Приаралья обходились без священников. До недавнего времени службы в нем вел настоятель (на диалекте уральцев — «дедушка») по имени Савин. После его смерти в 2016 году старшинство в общине перешло к «бабушке» Ольге Киселевой, которая называет себя Матреной.

«Бабушка» Матрена — бывшая сотрудница ГАИ в звании майора. Милицейское прошлое выдает в ней только отношение к «атаманской» миссии: нельзя просто так взять и бросить пост, нельзя оставить общину, которая держится ее трудами.

«Если я уеду, все тут и закончится, потому что пока не видно, кто продолжит. Меня сейчас Христом-Богом просят не уезжать, не бросать», — рассказывает она.

Ольга Киселева, которую здесь называют Матреной.

После распада СССР многие уральцы, в основном молодые и трудоспособные, стали возвращаться в Волгоградскую и Астраханскую области России — там климат и природа напоминают низовья Амударьи. Сама Матрена с грустью признает: молодежь «уже другая — не такая, как мы были». Те, кто уехал в Россию и влился в местные старообрядческие общины, еще держатся за веру: там есть церкви, наставники, соблюдаются обряды. Здесь, на пустынной каракалпакской земле, старая вера держится на тех, кто еще помнит.

Матрена и ее муж показывают старинные иконы, кресты, книги, которые хранятся в молельном доме. «Многие приносят иконы и книги на хранение. Бывает, кто уезжает, оставляет их здесь, чтобы не пропало», — говорит она.

«У нас здесь проходят все обряды: и крещения, и венчания, и похороны. Иконы у нас, как говорится, собраны с миру по нитке — каждый принес, что мог. Живем, помогаем друг другу и помним, кто мы», — добавляет ее муж.

Старообрядческие иконы считаются культурной ценностью и запрещены к вывозу из Узбекистана.

Муж Матрены называет уральцев русскими скорее по привычке, а о России говорит как о культурно близкой, но все же отдельной стране:

«Я в жизни много поездил: и с отцом по работе, и сам. Жил и в России, и на Кавказе, но всегда возвращался сюда. Это наш край, наша родина — здесь я родился, здесь жили мои родители, здесь мой дом».

Уральцы на Арале

И сейчас, и 150 лет назад пустыни Приаралья отличались от условий, к которым ссыльные казаки привыкли на Урале. Поначалу сосланные в Туркестан уральские казаки держались обособленно: ставили слободы там, где не было людей. Языки и обычаи казахов, каракалпаков, туркмен были им чужды, поэтому общение сводилось лишь к натуральному обмену и торговле.

Освоившись на новом месте, уральцы вернулись к ремеслу, которым занимались еще в родных местах.

Очевидцы конца XIX века пишут, что Амударья кишела рыбой – осетром, севрюгой, стерлядью. К этому времени в Муйнаке и на других промыслах возле озер и протоков уральцы организовали крупные рыболовецкие артели. Участки земли общины уральцев арендовали у каракалпаков — плату вносили рыбой или деньгами.

Некоторые казаки стали заниматься огородничеством и земледелием в долине Амударьи. Правда, больших успехов в этом не достигли — работать на земле умели не все. Со временем они научились у местных жителей выращивать хлопок, рис и кунжут — на Урале ничего подобного не росло. В хозяйстве постепенно появились не только привычные лошади, но и верблюды с ишаками.

Вокруг рыбных промыслов выросла целая инфраструктура: плотники и кузнецы строили плоскодонные лодки для плавания по мелким речным протокам, чинили инструменты, плели сети. Делали бочки для засолки рыбы и икры, которая потом вывозилась в Россию.

От артельных промыслов Приаралья остались одни развалины.

Вскоре нашлись и точки соприкосновения с местным населением. Казаки славились трудолюбием: строили дома, прокладывали арыки, ловили рыбу «по-русски», то есть сетями — этот метод у них переняли каракалпаки. Уральцы же учились у соседей выживать в пустыне, искать воду и использовать верблюдов в хозяйстве. В речи появлялись уникальные заимствования, в быту — новые навыки.

Когда сосед ближе родственника

«Соседи у нас замечательные», — говорит Матрена. — «На Пасху я пекла булочки, яйца красила — всем соседям отнесла … Раньше дети бегали по двору, кричали “Христос воскрес!”, а мы им — куличи и крашенки. Люди здороваются, уважают друг друга».

Потомки уральцев рассказывают, что добрососедские отношения с каракалпаками — не просто лозунг с плакатов о дружбе народов. Рядом с Матреной живет мулла — он и другие соседи-каракалпаки следят, чтобы к молитвенному дому не подходили посторонние.

«Бабушка» Матрена живет рядом с мечетью. Один из ее соседей — местный имам.

Такие предосторожности появились не просто так. Матрена рассказала, как сорок лет назад их старый молельный дом ограбили — вынесли все ценные иконы.

«Это был удар, конечно. Иконы со временем нашли — уже в Крыму, их обнаружили при одной из епархий. Вернуть сюда не получилось — побоялись, что история повторится», — вспоминает она. Виновных в ограблении нашли (оказалось, что иконы продали молодые старообрядцы) и наказали. Как именно наказали, майор милиции в отставке умалчивает. И добавляет:

«Раньше, если дети не соблюдали старообрядческие каноны, родители просили закапывать их вместе с книгами и иконами. Многие так и пропали».

Старообрядческая вера влияла на повседневную жизнь. Например, табакокурение считалось тяжким грехом, запрещалось пить чай и есть чеснок. Даже в 1970–80-х старики вместо чая употребляли только травяные отвары или горячую воду. Рыбу жарили или сушили, и при этом строго соблюдали многочисленные посты. На поминках использовали только деревянную посуду: металлическая считалась «нечистой».

Сейчас запрет на распитие чая уже не действует.

«Уходцы» уходят в небо

Старообрядческие традиции, которые соблюдались ссыльными уральцами, постепенно уходят в прошлое. Например, уже нет строгого запрета на смешанные браки с людьми другой национальности и вероисповедания.

«Конечно, лучше бы за своих, да куда деваться?» — вздыхает Матрена. — «Приходят прихожанки, говорят: внучки выросли, а женихов вокруг нет. Идут за каракалпаков, за узбеков, за казахов. Живут хорошо: кто-то по любви, кого-то украли, как раньше бывало. А что делать? Главное — сохранить семью, уважение друг к другу».

Некоторые уральцы, прожив жизнь в смешанных семьях, сами завещают похоронить их по исламским обычаям. В общине принято уважать и выполнять последнюю волю.

Кладбище, на котором хоронили старообрядцев, давно заброшено.

Казачьи поселки на Амударье опустели, высохло море, которое кормило каракалпаков, казахов и уральцев, рыболовецкие артели остались только в памяти стариков. Но пока «бабушка» Матрена открывает молельный дом и зажигает лампады, жива и старообрядческая община Каракалпакстана.

Сама она не падает духом и не собирается покидать Приаралье:

«Уезжать я, если честно, и не хочу. Я к детям в отпуск съезжу, и обратно. А так — мне эта земля родная, тут все мое. Пока силы есть, пока ноги носят — сама справлюсь».