«Шамшад» переводится как «самшит».

Редкое в Узбекистане растение — сейчас, правда, его высаживают все чаще.

Шамшад наверняка знал о значении своего имени, «поселив» самшит в одном из своих стихотворений — «Три движения к Серпошоте»:

Отовсюду растет (росла тогда) периферия,

где можно почти впервые наблюдать сухой самшит,

хриплый, если б звучал, —

ржавая кантилена в отцветшей радиопьесе.

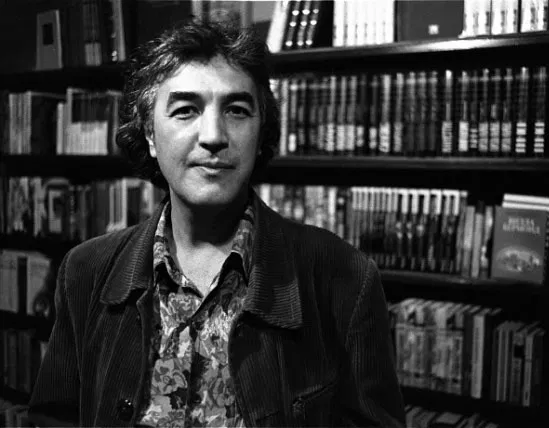

И голос самого Шамшада, когда он читал свои стихи, был негромким, чуть хриплым. Трудно представить их звучащими с большой сцены в огромном зале. Хотя Шамшад, безусловно, обладал «магией чтения» — умением вызвать у слушателей почти гипнотическую завороженность.

Поэтических школ, замеченных критикой, было немало.

Уральская школа. Минская школа. Смоленская школа… Ташкентская… Рижская…

Некоторые школы вполне осознавали себя школами. Некоторые были отчасти придуманы критиками и литературоведами.

В случае «ферганской школы» имело место и первое, и второе.

С одной стороны, в Фергане к середине 1980-х годов сложился круг людей, писавших стихи в схожей манере. Кроме Шамшада, к нему относят Абдуллу Хайдара, Сергея Алибекова, Даниила Кислова, Хамдама Закирова, Вячеслава Усеинова, Григория Коэлета (Капцана), Рената Тазиева, Юсуфа Караева, иногда — Александра Гутина и Макса Лурье (хотя они писали в несколько иной манере). В начале 1990-х к Ферганской школе стали причислять Ольгу Гребенникову и ташкентца Евгения Олевского.

С другой стороны, Шамшад не раз повторял, что как школу они себя не осознавали.

«…Мы вовсе не собирались, не организовывались ради какой-то школы. Наша дружба, наши беседы, наши встречи сорок—сорок пять лет назад развивались и разворачивались сами по себе, стихийно, без всяких планов и без всякого расчета на будущее. Термин “Ферганская школа” привилегированно принадлежит российским критикам».

Последнее не совсем точно.

Словосочетание «ферганская школа» появилось задолго до российской критики — в статье ташкентского литературоведа Лидии Левиной «Начало ли перемен?», опубликованной в майском номере «Звезды Востока» за 1988 год. Статья была посвящена ташкентскому альманаху «Молодость», в том числе и вышедшим в нем стихам Шамшада; их Левина отметила как очень интересные: «Он пишет в сугубо современной манере, отказываясь не только от рифмовки и силлаботонических размеров, но даже иногда и от деления текста на строки».

Определение было произнесено — «ферганская школа».

Фактическим родоначальником «школы» был ферганский поэт Александр Куприн, писавший под псевдонимом Абдулла Хайдар.

…О мое старое детство,

застрявшее между сороковыми и шестидесятыми,

на окраине города по улице Мельничной,

в неровных строчках людей и домов,

«шанхая» у станции,

где с вечным гудком и пыхтеньем стояли

и уходили черные паровозы,

где утром за пазухой у Кольки

голубями начиналось пойманное небо,

а лянга порою летала выше его…

В этом отрывке из стихотворения Хайдара 1980 года присутствует почти все, что к началу 1990-х станет опознаваться как признаки «ферганской школы». И медитативный, «замедленный» верлибр. И кинематографическая оптика. И ностальгичность. И окраины Ферганы как место особого поэтического созерцания... И еще особая мифологичность, присущая всей поэзии «ферганцев», да и самой ферганской школе в целом.

Возглавив в 1991 году отдел поэзии «Звезды Востока», Шамшад довольно активно использует понятие «ферганская школа» (опять же — еще до «российских критиков»). Пытается выявить родовые черты поэтов-«ферганцев»: «Их отличает склонность к медитативной, онтологической (бытийной) поэзии». Или, предваряя в 1992 году публикацию в «Звезде Востока» Юсуфа Караева, отмечает: «Представитель “ферганской школы”».

Кроме «ферганцев», Шамшад печатает в «Звезде Востока» представителей ленинградского поэтического андеграунда: Аркадия Драгомощенко, Дмитрия Волчека, Василия Кондратьева… (Сам Шамшад еще с 1986 года публиковался в питерском — тогда еще самиздатовском — «Митином журнале», который издавал Волчек).

Сегодня это трудно представить, но в начале 1990-х публикация в ташкентском журнале была для московских и питерских неомодернистов, только что вышедших из литературного подполья, довольно важной. Столичные литературные журналы не торопились их публиковать, и «Звезда Востока» (вместе с рижским «Родником») стала для этих авторов одной из первых официальных площадок. Тираж журнала в 1991 году составлял около 75 тысяч экземпляров, что сегодня тоже представить трудно.

В 1996 году вся редакция «Звезды Востока», включая Шамшада, была вынуждена уволиться. Главной причиной был конфликт с Союзом писателей Узбекистана. Хотя «Звезда Востока» формально уже не являлась органом Союза, там болезненно воспринимали нежелание редакции публиковать «союзписовских» авторов.

Число недоброжелателей журнала — в том числе и влиятельных — росло.

Уход прежней редакции окружил имя Шамшада и всей «ферганской школы» жертвенным ореолом. Можно даже встретить утверждение, что после того как была «разгромлена редакция, … поэты ферганской школы вынуждены были эмигрировать из страны».

Это опять же миф. Большинство поэтов, причисляемых к школе, уехали из Узбекистана значительно раньше и не по политическим мотивам. Караев, Гутин, Коэлет, Лурье, Тазиев… Никаких репрессий против ферганской школы или запрета на публикацию их стихов не было; в 2000 году в Ташкенте вышел великолепно изданный сборник «Поэзия и Фергана», составленный Шамшадом.

Но после ухода из «Звезды Востока» Шамшад, действительно, все больше отдалялся от узбекистанской литературной среды. Современную узбекскую литературу он открыто называл «конформистски примитивной», пребывающей «в мертвенной и захолустной изоляции» (из интервью). Для местных литераторов он становился все более чужим.

В начале 2006 года Шамшад предпринял еще одну попытку представить свое видение современной литературы. На сайте «Фергана.Ру», который редактировал один из «ферганцев» Даниил Кислов, Шамшад начал новый проект — сетевой журнал «Припоминающийся дом». Просуществовал он недолго.

Сам Шамшад осенью 2006 года перебрался в Алматы. Первоначально, как планировалось, на лечение, но задержался там надолго.

Эта смена места никак не отразилась на его текстах. Более того, во всех публикациях, относящихся к его алмаатинскому периоду, его местожительством указывалась Фергана.

Он действительно мысленно оставался в ней – в своей Фергане.

«…Сегодняшняя Фергана — не то пространство, о котором мы говорили, писали с такой тоской, так подробно и галлюцинаторно. Этого пространства больше не существует. …Вырубили деревья, а когда-то город был зеленый, славился садами, пышностью, вечнозеленой призрачностью. Теперь этого нет. Нет антикварных домов, той самой ретроспективной модерновой архитектуры, которая свойственна некоторым странам, ставшим добычей колонистов, того же Магриба: Алжира или Марокко; они ведь не уничтожили французскую архитектуру, а сохранили как часть истории. Мы же, наоборот, все вырубили…» (из интервью).

Эта же острая ностальгия по Фергане как месту утраты звучит и в одном из последних стихотворений Шамшада, вышедших при его жизни, — «Бассейн. 1901 год».

Слышен запах старого тряпья,

догорающего за окнами предместья

в кустистых дворах одной из

туркестанских провинций напротив

дубильни. Медленный жест

правой руки: caballero andante.

Задушен бунт, как водится, и в Новом

Маргелане возглавил роту

Александр Петрович Чайковский; а

в окрестностях шелкомотальной фабрики до

(в западной части нынешней Ферганы)

сих пор зияет овальный

хауз (в губернаторском доме тогда

за тридцать восемь лет до Садовского, до

Евгения Садовского, молодой лакей из

Проскуровского уезда, Михаил, с немецкого переводил роман

«Гиперион» ошметками фраз

Аполлоном сраженного Гёльдерлина…

«Нас интересуют авторы, идущие по пути аутсайдерства и бегства, по пути письма и одинокого воображения», — написал Шамшад в «Предуведомлении» к «Припоминающемуся дому».

Все это можно отнести и к нему самому. Он сам шел по пути аутсайдерства и бегства, по пути письма и одинокого воображения.

И достиг на этом пути многого.

Хорошо бы, чтобы хотя бы одно-два стихотворения Шамшада были включены в школьную программу по литературе. Да, они непросты для восприятия. А что, «Война и мир» — это легко?

И еще — чтобы в Ташкенте, а лучше в Фергане, появилась улица Шамшада Абдуллаева. Небольшая тихая улица, засаженная кустами самшита. Хотя бы где-то в предместьях, которые он так любил и сделал фактом узбекской, русской и, в целом, мировой литературы.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: